|

| 大学生周佳英设计的一套茶具。梅薇 摄 |

|

| 微电影《天下藏书此一家———范钦与天一阁》剧照。 |

|

| 手绘地图《漫游甬城》有点酷,有点萌。 |

|

| 观众在展览现场观看宁波话视觉设计短片《讲事体》。 |

|

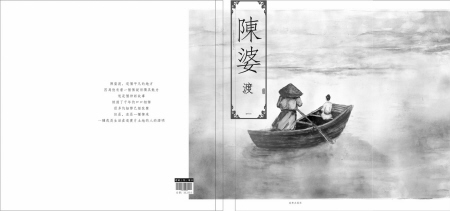

| 水彩手绘本《陈婆渡》封面。 |

|

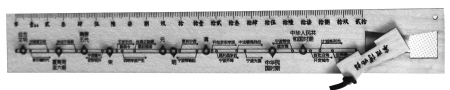

| 大学生汤春华设计的直尺。 |

一件件视觉设计作品 独特展现宁波话、宁波城 5月15日下午,为期一个月的宁波大学科学技术学院设计艺术学院优秀毕业作品展在宁波帮博物馆开展,现场挤满了人,其中最引人注目的是宁波话视觉设计短片《讲事体》,拍摄者是陈儒跃和搭档丽姣。“做这个短片,我们花了大四一年的时间。展览开始前几天,我们还在通宵做准备。”虽然很累,但一聊起这部毕业作品,两人马上变得滔滔不绝起来。 陈儒跃是地地道道的宁波人,而丽姣则是个想做“新宁波人”的绍兴人,当初指导老师楼文青让他们围绕“宁波城事”主题选择毕业作品的内容时,他们一起选择了能展现宁波文化和宁波人日常生活的最直接和鲜活的元素———宁波话。 记者在展览现场欣赏这部《讲事体》时,不仅找回了小时候坐在板凳上看露天电影的感觉,而且还不时地被片中地道而诙谐的宁波话所逗乐。这部6分多钟长的短片分“买菜篇”、“走亲戚篇”、“逛街篇”三部分,“讲的是跃跃一家人在休息日的生活:早上起来去菜场买下饭,中午吃完饭去走亲眷,晚上吃完饭去荡马路”。陈儒跃刚介绍完,一旁的丽姣就向记者透露,“片中跃跃一家就是以陈儒跃家为原型的,为了拍这个短片,他们家可是全家总动员呀!”陈儒跃笑了:“我爷爷、外公、外婆、爸爸、妈妈、阿姨、嬷嬷都加入了,都是这部片子里的演员。” 短片中的“买菜篇”很有现场感:跃跃一大早跟妈妈去菜场买菜,小贩报出菜价,妈妈讨价还价。“这是今年3月份我们在镇海的4个菜场拍的,一开始是我们到菜场买菜,偷偷地用手机把小贩的话录下来。后来感觉有些效果不是很好,就试着跟小贩们沟通,然后再录。”丽姣说。除了情节的生活化,片中最有特色的就是地道的宁波话了,“河白烂摊”、“外甥皇帝”、“杠头开花”、“火热哒哒滚”、“小娘”、“排队排到东门口”等生活中经常听到的宁波话,经过演员的演绎变得格外生动。 宁波大学环境艺术专业的学生梁幸运看完短片后告诉记者,“以前听宁波话听不太懂,感觉像吵架一样。这个短片中的宁波话,感觉挺好听的。”事实上,这些地道的宁波话来得并不轻松。创作前期,两人不仅邀请对宁波话颇有研究的李封老师担任方言指导,而且还好几次跑到中山广场,找“老宁波”询问关于宁波话、宁波文化和民俗等内容。还值得一提的是,这部视频的画面是由一张张连拍的照片组成,人物的动作并不僵硬,反而很有动感和喜感。“因为我们是学平面设计的,希望用平面的形式来表现。” 指导老师楼文青点评说:“这部短片赋予了方言画面感和声音感,用视觉设计的艺术手法来折射宁波,展现了宁波方言的魅力。虽然之前也有人做过宁波话短片,但我觉得他们做的这个挺成功的。” 在短片《讲事体》展区的背面,展示的是戴艳藤和汪梦诗合作的毕业作品手绘地图《漫游宁波》,为了这个作品,这两个喜欢旅游的女生也忙活了整整一年。“我们是根据谷歌地图用几何切割法来一步步做的,先在A4纸上规划出差不多是1%区域大小的建筑和街道,然后再扫描到电脑进行修改和上色,”她们告诉记者。由于两人都不是宁波人,所以每画一幢标志性建筑,她们都先跑到现场拍照,然后根据照片进行手绘。“我们的进度很慢,现在只画了老三区的,本来想画整个宁波市的,但实在是来不及了。”有意思的是,像地铁施工区域等正在建设或暂时空闲的地块,两人用50多个可爱的小怪兽标注了出来。 楼文青对《漫游宁波》的点评是:“这样的实践就是一种慢慢积累。设计学科的学生,不能只会仿照欧洲的时尚潮流,应该根植于居住生活的这座城市。制作这样一份手绘地图,不仅对学生,对这座城市都是一件有意义的事。” 一本本水彩手绘书 传承宁波民间传说 今天是宁波城市职业艺术技术学院艺术设计毕业生作品展在宁波美术馆展出的最后一天,水彩手绘本《天童寺传说》、《陈婆渡》是其中的两部展品,两位作者陈彬彬和盛环秀都是吕莹燕老师的学生。选择宁波的历史传说作为毕业作品的题材,源于吕老师。 “2012年我研究生刚毕业,当时发现身边很多宁波小孩都不太会说宁波话,我就萌发了做关于宁波民间故事、宁波帮、宁波食物等一系列能体现宁波历史文化元素的手绘本的想法,”“一开始我自己做了一本关于宁波儿歌的手绘本,记录了《摇啊摇摇到外婆桥》等多首儿歌,但一个人的精力有限”。2013年,吕莹燕被聘到宁波城市职业艺术技术学院当老师,成立了自己的工作室,陈彬彬和盛环秀就成了她第一批学生中的两个,加入了创作一系列宁波元素手绘本的队伍。经过两三个月的基础训练后,去年9月两人在吕老师的启发和指导下,选择了天童寺和陈婆渡这两个宁波人广为熟悉的景观,开始了长达半年多的手绘本创作。 寻找陈婆渡的由来传说很顺利,“我上网查发现有好几个版本,后来选择了自己觉得比较有意思的版本”,盛环秀介绍说,她选的这个版本说的是当时的陈婆渡上没有桥,只有一个70多岁的杨婆在摆渡,后来人们发现杨婆是一只羊精,专在晚上吃人。有一天来了一个道长,他杀了羊精,将它葬在渡口边,还建造了一座石桥用来镇住它。人们为感谢道长力擒杨婆、为民除害的功德,就把渡口取名“擒婆渡”,后来因“擒”与“陈”同音之故,“擒婆渡”渐渐成了“陈婆渡”。创造过程中,比较纠结的是一些绘画细节,“比如杨婆的故事据说发生在宋徽宗时期,我就在想当时的人穿的衣服是什么样子的,应该是用什么面料做的,我甚至想做一件像马王堆出土的秋衣那样款式最简单的衣服,但后来时间不够只好作罢。” 学生的这些纠结,在吕老师看来是一段难得的体验,“可以说这样一段经历让她们跨出了专业实践的第一步”,“她俩的作品在民间传说的基础上加入了自己的想象和艺术元素,挺出乎我的意料的”。 两部作品在美术馆展出期间,不少参观者说用水彩手绘的方式来表现宁波历史故事,好看又有意义,能让正在渐渐消失的宁波传说、民间故事传承下去。而这也是吕老师的愿望,“我希望这个系列手绘本有一天能出版,”让更多的人更深入地了解宁波。

|