|

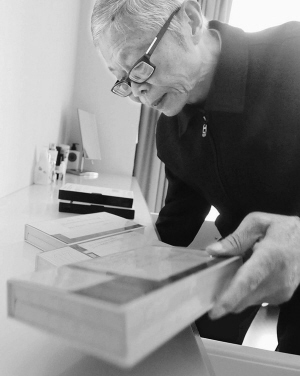

| 陆锋向记者展示自己的照片。 |

|

| 西太平巷居民即将告别公共自来水龙头。 摄于2001年3月13日 |

|

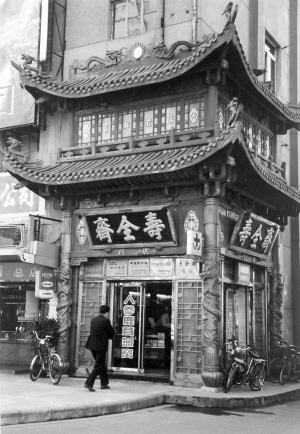

中山东路老字号寿全斋药店。

摄于2001年3月13日 |

|

纱帽巷居民生活情景。

摄于1998年4月14日 |

|

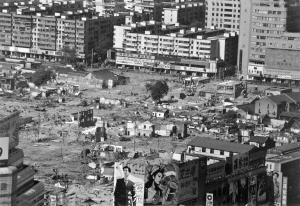

建设中的天一广场,远处为开明街。

摄于2001年3月30日 |

□记者 边城雨 通讯员 俞珠飞 李祯 100多本相册,一台电脑,里面全是照片,这些照片都是近60年来拍摄的,见证了宁波的历史变迁。近日,记者来到鄞州区首南街道日丽社区陆锋的家里,当陆老先生拿出自己珍藏的“宝贝”时,记者好像随着这些照片穿越时空,清晰地感受到宁波半个多世纪来的巨大变化。 “这是我一生的财富,这些照片有1万多张。如果把这些照片串在一起,就是宁波60年发展的缩影。”陆老先生对记者说。 13岁的时候就迷上了相机 陆锋今年84岁。他告诉记者,上世纪40年代,他只有13岁的时候,因为家里贫困,没有上几天学,就到一个企业做学徒工。他的老板只有40来岁,在当时是一个潮人,没事的时候,就从朋友那里借来相机玩。陆锋当时就迷上了,那个时候,他能接触到老板买的摄影杂志,这更让他痴迷摄影了。 解放后,已经18岁的陆锋参加了工作,成为宁波地委的一名工作人员。看了多年摄影杂志的他总感到手痒痒,一有机会就向宣传部门借。但当时相机是稀奇货,宁波宣传部门只有一架,借的人又多,他总难如愿。1960年,陆锋终于有了自己的相机,上海牌的,花了90元钱,相当于他当时2个月的工资。为此,他“喝了整整3个月的咸菜汤”。 刚开始,陆锋就把宁波乡土乡情作为主要拍摄内容,没想到,这一拍就是近60年。20多年前,他从工作岗位上退了下来,但依然没有放下相机。 拍的第一张照片是宁波老城 “这是我拍的第一张照片,宁波老城,看不出来吧?两个标志物可以辨认,一个是屋顶尖尖的药行街天主教堂,一个是灵桥。”陆老先生拿着一张全是密密麻麻青砖黛瓦的照片告诉记者,当时,他兴奋地跑到天封塔,东南西北各拍了一张,“现在都成文物了,宁波相关部门有几次出影集,还找我要过。” 陆老先生指着一张黑白的渡口照片说,这是上世纪50年代从江北岸拍摄的盐仓门渡口。对岸几支烟囱所在的位置,是当时的永耀电力公司发电厂;最高的一幢洋房,是当时宁波市委机关报《宁波报》办公地点。接着,他又指着一张建筑的照片,说这是下应街道岙里王祠堂,已经拆了,只能在照片上看到了。 “有时,拍照就像救火一样,得抢。”说起这些照片的由来,陆锋告诉记者,有一次他到鼓楼去拍摄历经三个朝代的建筑物,因光线不理想,想着第二天再拍。没想到,第二天,第一幢楼就被拆了,“没了,就是没了,补也没法补。这可是我们的历史文化,说没了就没了,花多少钱都买不回来。” 陆老先生说,宁波这些年变化太大了,拿出十年前和十年后的照片对比,你会发现差别很大。特别是有些地方,三年前可能还是一片田园风光,三年后就变成了摩登都市。 让更多的人了解宁波 陆老先生告诉记者,这些照片绝大多数记录了上世纪50年代至今的宁波大市城乡面貌,包括他的老家鄞州,以及余姚等地,其中宁波城区占到相当部分。陆锋希望能出一本影集,为后人留下宁波60年变迁的印迹,他还计划将这些胶卷照片转成数码格式,一并捐赠给图书馆,让更多的人了解宁波,了解宁波历史,“这是我有生之年最大的心愿。” 虽然84岁了,如今陆老先生还是没有放下相机。他对记者说,退休之后,除了上老年大学学习摄影之外,他还和一批老干部成立了一个老干部摄影协会,没事就组织采风活动,拍摄宁波的变化发展。他们还办过摄影展,内容主要是反映宁波的历史变化与人文风情。 陆老先生说:“活在这个蓬勃发展的时代,觉得很充实也很满足,看着宁波日新月异的发展,是最高兴的事。” 本版图片由陆锋提供

|