|

| ① |

|

| ② |

|

| ③ |

|

| ④ |

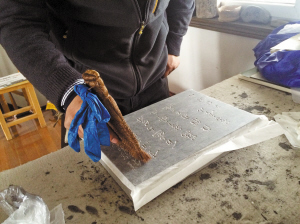

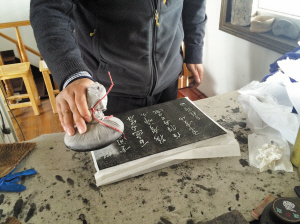

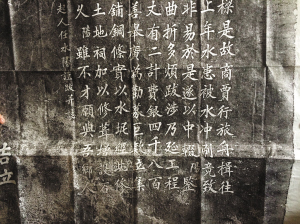

图说:①李本侹向记者解释不同拓印法的效果。 :②、③拓印的两个重要步骤:上纸、上墨。 :④李本侹拓下来的《永安桥碑文记略》(局部),原碑已不全。 □记者 顾嘉懿 文/摄 李本侹的家是江东区白鹤新村一套顶楼加阁楼的房子,一层用于起居,一层被他称为“工作间”、“仓库”。拉开门,扑面一阵翰墨香。工作台上文房四宝齐备,毛毡新墨未干;房间角角落落堆着不知什么年代、从哪里收来的残砖碎瓦、旧刊废报;转角有一尊小石狮子,笑盈盈地咧开嘴,像内心热情的他,早早地已把采访所需的材料准备在书桌上。李本侹的爱好是收集跟宁波有关的碑刻拓片,目前有编号的已达200多张。 自学拓碑的想法来得很自然 访碑、拓碑,乃自古文人雅好。从小喜欢收藏、亦从事文保相关工作的李本侹对碑刻的关注始于2003年。当年,他作为宁波的“民间使者”,参加了赴日本、韩国寻访有关“海上丝绸之路”文化遗存的活动。在日本,他发现了不少与天童寺、阿育王寺相关的文化元素,这是他之前所未曾留意的。回到宁波后,他花两天时间,仔仔细细地把这两个寺庙看了一遍,佛殿、匾额、碑廊,小到每一个字迹和落款,果然收获不小,“阿育王寺舍利殿旁有段残碑廊,我发现其中一块碑上的字迹跟舍利殿前的宸奎阁碑极为相似,但奇怪的是,两块碑的排列方式却有所不同。” 因两块碑不在一处,李本侹跑前跑后很不方便,一个想法很自然地冒出来了———何不把碑拓下来,回家也好慢慢研究。就这样,李本侹开始了学拓碑的生涯。“先从小件的入手,拓石砖、拓印章”。他从网上买来拓印专用的蜡墨,在实践中一点点地琢磨改进。开始拓出来的成品比较模糊,字迹不清,他就去杭州向业内师傅取经。 经过多年努力,李本侹终于解开了阿育王寺的残碑之谜。原来历史上,宸奎阁碑因为被损坏,分别在宋代、元代和明代各刻了一次。“现存完整的宸奎阁碑是明代的,而这块残碑是元代的,至于宋代的宸奎阁碑拓片,至今仍保存在日本。”这一信息在地方文献上并未有记载,李本侹的发现填补了这一空白。与此同时,他的碑拓技术也越来越好。去年我国拓印专家裴建平在河南开班,他自费去上了10天课,收获良多,“纠正了很多误区。在技术不完备的情况下去拓,对碑是会有损害的。” 拓碑是为了留下一些史料 “把碑拓下来的好处在于石碑不存而字迹犹在”,李本侹遇到过好几次这样的情况,在他拓完不久,碑就不见了。 2011月12月4日,李本侹在东钱湖陈杨村拓下一块“永安桥碑”。此碑立于民国十九年(1930),上书《永安桥碑文记略》,写着“本县梅墟人陈世昌、本县城内人金廷荪、上海浦东人杜月笙、江苏常州人马祥生”曾为桥之建造“同乐助洋肆仟陆百元”。去年10月,台风来袭,此碑被吹入河中,断裂成两块。人们将碑重新打捞上来后,勉力拼接,但仍失去了下段近六排字的碑文。“现在这块碑的全文只有我这里有了”。 还有一次,李本侹在韩岭看见一水塘边有一块民国墓志铭,但当时是炎夏,“根本没法在户外作业”。等过段时间再去看时,这块碑因为河坎修整而不见了踪影。 据李本侹了解,在民国时期,鄞县文献委员会曾主持拓印过境内石碑,这些资料现存于天一阁。“石碑会风化,会因各种原因毁坏,留下拓片,就是留下一些史料”。 拓碑路上,李本侹有不少新发现。2010年,他还在市文保所上班,有位热心市民跑来说,家中院子里的洗衣板上有字。李本侹看了“碑文”多方考证,原来,此地原有一“昭宗祠”,为祭祀古代十大海将之一的李长庚而建。后改建厂房,盖起六层宿舍。这块碑文上刻着后人为纪念李长庚写的诗文,原是祠中之物。同一主题的石碑在潘火桥蔡氏宗祠有一块,天一阁也有一块。 多年积累成沙孟海研究“砖”家 10多年来,李本侹怀着对碑刻的强烈兴趣,走过宁波许多地方,见过各种石碑。他拿出一张拓片,说:“这是书法泰斗沙孟海的书迹。” 2011年,李本侹发现这块碑时,它正默默无闻地“躺”在鄞州横溪的一座庙里。石碑局部风化严重,与一旁童第德撰文、钱罕书写的《开通鄞大咸乡金山山道记》相比,这块写满人名的捐款碑看上去似乎没有多大价值。但李本侹知道,此碑有来历。“我曾经在沙孟海日记里读到过这么一段,说是钱雨岚出钱修路请他写了一块石碑,后来送了他一张拓片”。经过认真对比判断,李本侹确定,这就是沙老日记里提过的石碑。此碑题款处隐约可辨“縣人沙”字样,与沙孟海早年书迹基本一致。李本侹冒着大雪上山,花了两个多小时,把碑文拓了下来,并写成《开通鄞大咸乡金山山道捐款碑》一文,发表在《沙孟海研究》刊物上。文中提出“此碑正是迄今所发现的近现代书坛泰斗沙孟海先生所书写的最早一块碑刻实物”论断得到了有关专家的肯定。 如此“发现”多了,李本侹对沙孟海研究渐深,他所写《沙孟海先生留甬碑刻寻踪》一文从200多篇论文中脱颖而出,被收录在“纪念沙孟海先生诞辰110周年”的国际学术研讨会论文集中,俨然成了沙老研究的“砖”家。 现在,李本侹是宁波服装博物馆的工作人员,在他的轿车后备箱里,一直放着拓片用的工具,拍板、拓包、纸张。“一有空,我就到处去拓碑文。”

|