|

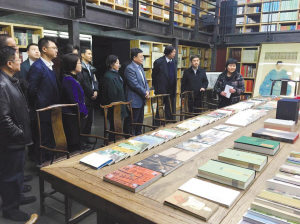

| 昨天,冯骥才(右三)向家乡来宾介绍他捐赠的物品。 通讯员供图 |

□记者 陈晓旻 通讯员 吴红波 为了支持家乡慈城的文化建设,丰富建设中的祖居博物馆的馆藏、陈设,创造出独有的文化空间和艺术品位,昨天,著名作家、中国民间文艺家协会主席冯骥才向慈城捐赠344件物品。捐赠仪式在天津大学冯骥才文学艺术研究院举行。 捐赠的初衷来自对家乡的情感 冯骥才出自宁波慈城冯氏,冯氏家族是当地的大族,向有“钱家谷,冯家屋”和“冯半城”之说。 冯骥才在捐赠仪式上说:“我们中国人特别看重根脉,我们对于故土、对于家人、对于母亲、对于母校、对于祖国,有最深挚的感情。因为我们的根扎在土地上,我们吸收土地里的水份、养份,然后生芽、长大、开花、结果。植物结出了许许多多的果子之后,它要回报大地,加倍地回报大地,这也是中国知识分子的一个传统。所以别认为今天我是赠给家乡一些物品,实际上我认为这是一个情感的表达,我要把那些源自这块土地的东西送回去。” 冯骥才说,那晚想到宁波来了这么多乡亲,一激动,又拿了一幅字,在捐赠目录之外,送给家乡慈城。 冯骥才认为,“没有细节的历史空间是不会有生命感的”。此次冯骥才对家乡祖居博物馆的文化捐赠都是已经成为历史和正在成为历史的“细节”。 说起捐赠的初衷,冯骥才表示来自内心对家乡的情感。 “慈城太拿我当回事了,对我宠爱有加。我想我应该为慈城的建设添砖添瓦。文化人没有别的,只有拿出自己的文化成果来,就想到用捐赠的方式。我用了两三个月的时间,也做了一些创作。我还有这样的一份心,就是把我的书桌搬回去,把我书桌上用的东西都带回去。也把我在那个书桌上用的那支钢笔和写的那个文章带回去,我让我的原生态回去,让我有生命性的东西回去。”冯骥才表示,“从精神的生命的层面来说,家乡给我的,远远比我给家乡的要多。我会一直做下去,今天仅仅是一个开始。我会把我的关切和目光放到我的家乡宁波,和我的天津。” 捐赠物品分为四大类 冯骥才此次捐赠物品分为四大类,计有甲类图书194册、乙类书画24件、丙类实物60件、丁类音像66件,共计344件。 据介绍,甲类图书包括冯骥才作品的中文版本、外文译本、书画作品、主编之民间文化遗产成果、学院学术成果五项,都是他文学、艺术、文化人生各个阶段的经典图书;乙类书画既有冯骥才现代文人画的代表作,也有早年临摹的《清明上河图》和宋人小品的手工复制,更有特地为家乡创作的《雨竹图》和书写的匾额。 丙类实物捐赠中有冯骥才自用的各类文房用品、书桌、手稿以及祖父、父亲的椅子,承载他与家乡情感的文物、纸媒,另外还有许多陪伴其多年的工艺品;丁类音像中涵括冯骥才家乡、家庭、生活、工作、文化抢救、多次返乡的视觉资料,还有根据他文学创作改编的影视、文化访谈视频等。 相关新闻 冯骥才祖居博物馆下月开馆 本报综合消息 冯骥才祖居博物馆将在4月22日开馆。冯骥才的祖居位于慈城镇内的中华路与民主路交互处,占地面积1460平方米,由老建筑和新建筑构成。

|