|

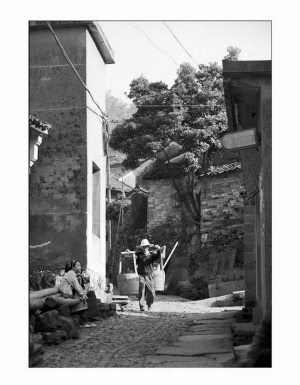

| 老村 胡龙召 摄 |

郑毓岚 曲汇塘是镇海北面古海塘的一小段。因海塘地处风潮要冲地段和江河出口处,过去每遇台风大潮汛来临,即土崩塘毁,有缺口百余丈。又有传说蛟龙盘踞在塘内江河中,出行于大海之时,使土塘崩毁。于是,乡民称其为“曲汇塘”。附近有一村落,以塘得名。 步入曲汇塘古村,村子里显得有些安静。年轻人都上班去了,偶尔遇见一些闲适的老人,坐在家门口有一搭没一搭地聊着,他们用平和而又略带新奇的眼神注视着陌生人。其中有一位性情开朗的老人,主动问我来意,带着我游走整个村庄。每到一处,老人都会热情而详细地为我讲解村中的那些往事。 古村被河流环绕,小桥流水,绿树成荫。在古村深处隐藏着几处清代古宅,古朴优雅的石库墙门、精美的砖雕民居、独特的封火墙、石砌的堤岸河埠。这些古建筑保存完整,留住了古宅,也留住了古村的一段历史。 曲汇塘是民间传说黄公斩蛟龙的地方。南宋淳祐六年(1246),时任浙江东转运司判官黄恕,受明州府知府兼沿海制置使章大淳委派治理曲汇塘。黄公接受筑塘任务以后,就亲临海塘,露餐野宿,日夜观察海塘险情,督役运送土石。问题是,“筑后又决,役工再筑,筑后再决”。有人说是蛟龙作怪。黄公曾听说古时周某有下海斩蛟龙的故事,他决心以身一试。择吉日,沐浴后,祭告百神,并对众说:“吾身堵处速抛石,不要考虑我的安危,将堤围合,吾死于此,若辈奋力。”黄公话毕,即跃马入水,“红潮(血)拥涌出,盖其物(蛟龙)已毙”。众役即投土以筑塘,不复冲决,越三日,两塘合成。“公尸忽浮起,据鞍揽辔,面色如生”。众人把黄公葬于灵绪一都一图(现十七房庙基头)。公元1248年,宋理宗赵昀皇帝谕旨“敕赐治水判官黄公永利之祠”。据说,自南宋以后,曲汇塘一带“芦舍叠稠,禾黍遍野”,无发生一次重大水患之事。 蛟龙被黄公斩后,人们将塘内环河叫“眠龙河”。陈氏始迁祖是位秀才,相信风水,听说曲汇塘是卧蛟龙的地方,是块风水宝地,自宋咸淳十年(1274)从鄞县姜山陈家迁到曲汇塘居住。陈氏先祖在眠龙河四周临河筑宅,在此生息,后子孙繁衍,宅第四起,成自然村落。因此地原先是单一姓氏居住,所以又俗称“曲汇塘陈家”。 明时,宋筑海塘成为北乡古驿道。曲汇塘古村是定海(镇海)县城通往北乡的驿道必经之路,设有邮驿曲塘铺,是重要的军事设施之一,用于运送军用粮草物资、传递军令军情。由定海(镇海)县前总铺出向辰门,经官团铺、曲塘铺、徐家铺、龙山所前铺、龙头场西铺,至淞浦,全程100里。邮驿有步驿和马驿,有普通递与急递之分。普通递传送一般文书,由步驿传递;传递军事文书急件,由马驿传递,铺骑疾驰,马不停蹄,风雨无阻,昼夜不休,白天鸣铃,晚间举火。此外,作为驿道,通常行人也络绎不绝。 陈家宗祠在村的东面,宗祠屋后立有界牌,称“清道光六年”,由族人陈绪纯等出资建造,正厅五间,左右厢廊各三间。据陈氏后人介绍,宗祠称“雨钞堂”,原祠堂上挂有匾额,记载了108个陈氏排辈。因《陈氏宗谱》遗失,他只记得头两行辈份为“继大亨昌,源远泽长”。据说陈氏为王室后裔,其先祖为陈霸先。陈霸先是南北朝时期陈朝皇帝,在《陈书》中称陈霸先“读兵书,多武艺”。而《南史》中也有介绍:“涉猎史籍,好读兵书,明纬候、孤虚、遁甲之术,多武艺。”从一个村官成长为将军,又由将军黄袍加身,承担下了一片支离破碎的江山,陈霸先也算是南朝一代英主,他虽然只当了三年皇帝就去世,但对南方的发展贡献还是有的。 到清同治年间,族内出了进士陈聿昌和举人陈云闾,世称“阀阅之家,科甲禅联”而名声大震。陈聿昌(1825-1884),字尔修,号楚颖,自幼跟随其舅谢周训在江南开设的学馆读书,学习刻苦,笔有奇气,同学皆敛手避之,后姚燮识其才,收其为门生。陈聿昌发奋学习,“心之所注,虽大雷雨弗闻也!每就寝,悬拳石于床薰香其侧,奉以铜盘,香尽悬绝石坠盘,锵然有声,乃起而复读”。功夫不负有心人,陈聿昌在咸丰年间中副贡,同治年间中举人,成进士,终于步入仕途。他本应授知县职,但为人枯瘠,目近视,敞衣垢面,不自修饰,改授教职,任教八年后,于光绪年间才摄任江西广丰县知县。在广丰县任职三年颇有政绩,民国县志评价:“与利剔弊,孜孜不倦。武弁某,恃符健讼,聿昌痛绳其法,豪右帖然。有掘地埋碑,冒宋张叔夜墓者,聿昌廉知其诈,其人惧怀金饼以进,聿昌力拒之,卒归与原主。吴、俞两生争地狱久不决,聿昌为文谕之二生,皆感悟罢讼。”可见其廉洁奉公,断案如神。 进士第建造在“眠龙河”的西面,整个建筑筑并不豪华,坐北朝南,大门朝东,八字形单檐大门,设双道木门,墙角饰青石须弥座,檐下雕如意牛腿。进入大门过廊道,即是明堂,里边一字型楼屋五间,中间为厅堂,为会客之用;西边建有一排朝东厢房。室内“进士”、“登科”、“副贡”匾额保存完整。细看“进士”匾额,高0.51米,宽1.4米,黑字金底卷云纹缀面,通体涂金,近两百年来仍金光闪闪,右上角镌刻着四位高官赠匾名录。 进士第曾是最早的曲塘小学。1912年,为了让族内的子弟学习文化,见过世面、当过县令的陈宏燮,与本村乡绅商议兴教办学。学校办在自家进士第,各乡绅富商纷纷资或捐助西洋乐器、教具、学生校服等。随着学生人数的增加,后曲塘小学搬迁到陈家祠堂。 离开古村,那份恬静、那份古朴、那份厚重,还萦绕在我的心头。

|