|

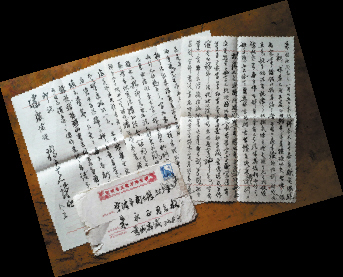

| ▲凌近仁写给朱永正的信。 |

|

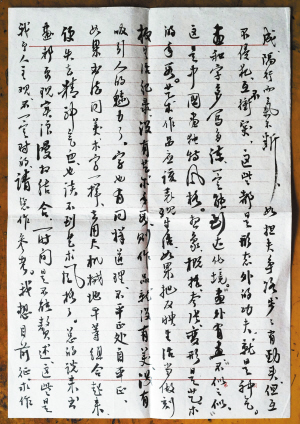

| ▲“画和字多写多练,一定能到达化境。‘画外有画’,不似之似,这是中国画独特风格。想象、概括、夸张、变形是艺术的手段。艺术作品应该表现生活,如果把反映生活当做刻板生活记录,没有艺术手段,则作品就没有美,没有吸引人的魅力了。字也有同样道理,不平正处自平正……”看凌老的信,就是欣赏一幅很好的书法作品。 |

|

| ▲朱永正正在创作一组《小鸡运动会》画作。 |

□记者 顾嘉懿/文 龚国荣/摄 两天前,74岁的朱永正老人从家中的铁皮盒子里取出一沓厚厚的旧信,给记者看:这些信有的比较厚,两三张信纸的正反面密密麻麻全是字,有的比较薄,只短短一页纸,但都用流畅挺拔的小行楷,以老式的行文格式自右往左,自上而下写就。信中内容主要是上世纪慈城著名书画家凌近仁教学生朱永正习书学画的要点须知,朱永正将它们视为毕生珍宝,妥妥保存了40余年。 50多年前跟随凌近仁学画 1963年,时年20岁的朱永正经长辈引荐跟随凌近仁学中国画。凌近仁,1909年生于慈城。曾师从胡炳藻、吴昌硕、诸闻韵、陆铁夫、钱罕等近代名家学习书画,《中国当代书法家辞典》称其“正草隶篆皆能,以行草见长。所作笔力遒劲,苍秀清逸,气韵生动”。其画以花鸟为主,兼善山水。 朱永正从小喜欢画速写、描线条。当时,学校普遍以教西洋画法为主,直到他读到一篇《齐白石画虾》的课文,才知道中国画可以这么活灵活现。看到朱永正底子不错,人也实在,凌近仁欣然收为弟子。 朱永正回忆,当年,跟随凌老学画的不过两三人,没有固定课时。每周末,大家自己去开明街庵堂里的政协书画组写字画画,碰到凌老在,便由他指点几句,也不需要学费。 “凌老师说,学中国画入门很重要”。他教大家从竹石枯木画起,那是中国山水花鸟画的基本功,什么画里都离不了这些。石分三面,树分四枝;画竹子,要中间提,两头按,有浓有淡,才显立体。然后,才是梅兰竹菊。梅花要先画树干,密处不透风,疏处可走马,花一般三朵一组,离树干不粘不远;兰花是钉头鼠尾螳螂肚,折笔部分最重要,构图高下全靠它。 “凌老师话不多,但我们有问题,他会很耐心地回答”。授课地点也不一定,可以晚饭后去找他,他一般在市展览馆、工艺美术研究所、天一阁三处。后来,凌近仁搬回慈城日新路5号居住,给了朱永正“特殊待遇”:“你来了,不要喊我名字,拿瓦片在墙门敲两下,我如果在,会给你开门的。” 师生间用这种方式教与学,情意绵延20余年。 凌老用书信授业解惑 朱永正与老师凌近仁频繁书信往来,集中在1972至1977年间。“当时搞全国性的美术展览,全省选拔人才。我经常向他询问意见,也请他参加一些展览活动。”朱永正介绍说。 朱永正一共藏了凌老寄给他的11封信,内容涉及书画技法探讨、纸张颜料采购,以及个人身体状况、心情、想法等,听说朱永正在处对象,凌老还很认真地给了他一些建议。 1973年8月,市里召集部分业余美术作者在市展览馆开美术创作提高短训班,朱永正碰到两个难点,写信请教凌老:木炭条起稿常留下痕迹,弄脏画面,怎么办?画作完成后,落款常出现字画不协调的毛病,甚至破坏画面原有效果,怎么办?一星期后,朱永正收到回信,凌老就书法与绘画的关系写了三页纸。他写道:“一张好画没有题上好字不雅观,因此画家要学字,字要写得有笔有墨,有笔即有骨,有墨即有肉,骨肉均匀,身体健全而精神活现……”朱永正觉得,这些话在今天看来仍然有用。 还有一次,朱永正去杭州看画展。凌老特地写了一封信告诉他:“杭州书画社的墨,1.20元的大约是紫玉光,1.00元的比较薄,作画都好。”他建议朱永正可以备一些好墨,“前赠金冬心墨是乾隆时产,墨质很好,在文物考古刊册上曾记录为徽墨优良品种,这些墨已不多见,你可偶一试用,与新墨合磨更好……”多年师徒,凌老曾送给朱永正一块扬州金农墨与一个北斗砚台,朱永正都没舍得用。 师生合作梅花图成珍宝 朱永正告诉记者,凌近仁当年在慈城的生活很简朴,平时就吃些青菜蘸酱油,他常说“只要能作画,心里快乐就好”。 1975年,朱永正拿瓦片扣开凌老家门的某日,晚饭吃完,凌老挥笔写了一幅行草送给朱永正,“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,书黄巢《咏菊诗》。这幅字践行了凌老的书法观念,有骨有肉,有粗有细,字体滋润饱满,但又没渗开来。笔力雄劲,如刀刻一般。“老师对我们多有鼓励,要我们对未来有信心”,他在信里也常提及“大好形势下,将来有机会在一起繁荣创作,为国画增光”。 1979至1983年,凌老常住七塔寺玉佛阁。朱永正有次去看他,受命再画梅花图。看着朱永正画有小成,凌老心里高兴,现场题字“永正同志写梅多气魄,得写梅三昧也”。师徒合作的这幅画,也被朱永正视为珍宝。 1995年5月9日,86岁的凌老溘然仙逝,朱永正很遗憾当时没能去送他最后一程,只是默默把先生当年的书信读了一遍又一遍,“凌先生常说两句话,一叫‘锲而不舍’,一曰‘旁若无人’。他是要我们学习不止,心无旁骛”。

|