|

| 昨天,冯骥才向来宾介绍祖居博物馆。 |

|

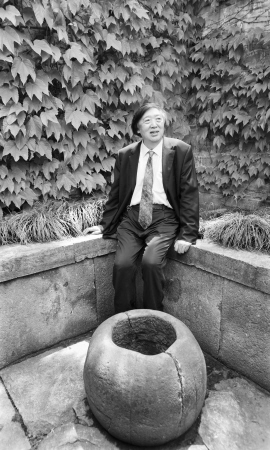

| 冯骥才坐在祖居博物馆后院的古井旁。记者 胡龙召 摄 |

□记者 陈晓旻 昨日的慈城过节般的热闹,位于慈城民主路的冯骥才祖居博物馆正式开馆。9点半,冯骥才在乡亲们的簇拥下到来开馆仪式现场,陪同冯骥才出席开馆仪式的嘉宾还有全国政协委员、著名钢琴演奏家刘诗昆,全国政协委员、中国曲艺家协会主席、著名相声演员姜昆,台湾《汉声》杂志总策划黄永松,中国民间文艺家协会分党组书记、副主席罗杨,台湾著名影视艺术家赵文瑄,冯骥才的第一个硕士研究生、央视节目主持人张泽群。美术家韩美林为冯骥才祖居博物馆题写了馆名。 每次到家乡都会有感动 出席开馆仪式的大冯始终满面笑容,他开心地说:“据说前两天天气不好,今天我一来就春光明媚,说明家乡对我的到来有感应。” 感性的大冯细说回乡的感受: 我每次到家乡来,都有感动和被感动,今天我是带着我的好朋友们一起来分享这份感动的。我很少穿西服,只有两会的时候穿。今天穿西服,是向家乡这块土地致敬。 人有两个家乡,一个是故乡,一个是出生的地方;我的家乡在慈城,天津是我的家。1992年我第一次回家,家乡人自发拿出横幅,写着大冯,家乡人民欢迎你,我一下子就被感动了。这种感觉和去其他地方被欢迎是完全不一样的,然后我就特别想为家乡做点什么。当时得知月湖边贺知章的祠堂因为没有资金维修要拆,我正好在宁波办画展,赶紧挑了最好的5幅画拍卖,把20万元捐给了贺秘监祠。去年年底我来的时候又去看了,修得很漂亮。 这是我和家乡交流互动的开始,家乡认识了我,我也认识了家乡。家乡人理解我热爱我,我也吸收了这块土地的很多思想的滋养,王阳明、虞世南、黄宗羲、周信芳,还有慈孝文化,我珍爱这块土地。 我在这儿听到了越剧《梁祝》,觉得应该把宁波小百花请到到天津演出,当时也是我卖画换钱才成行的。从此我与故乡有了深交。我爱我的故乡、我的祖居,我被这块土地感动着。 其实,每个人身上都有一块神奇的土地,这块土地就是故乡。年少的时候不觉得,但是它会随着乡音、随着食物、随着文化、随着岁月不知不觉中深入骨髓,刻骨铭心。 家园是永恒的守望 位于民主路的冯骥才祖居博物馆修缮一新,等待着主人的到来。祖居博物馆由冯家祖宅和新馆两部分组成,分为“怀先堂”“南轩”“我们的大冯”三大展区。穿过青石小巷迈进大门后,首先映入眼帘的就是正房。冯老的祖父冯家屿、父亲冯吉甫都曾在这里生活。冯骥才出自宁波慈城冯氏,冯氏家族是当地大族,源远流长,有上千年的历史,向有“钱家谷,冯家屋”和“冯半城”之说。 冯骥才曾经用散文记录过:“在父亲出生的故地慈城,寻寻觅觅,居然找到了不少往日的遗痕。譬如父亲出生的老屋,爷爷坐过的椅子,老井、古瓮以及爬满青苔的雕砖的高墙。我还在父亲儿时玩耍的院子里取出两杯泥土,回来在为父亲迁坟时,将其中一杯与父亲骨灰合葬,另一杯放置在我的书架上……” 而今,一切依旧。厅堂中央悬挂着“怀先堂”牌匾和《雨竹图》,这是冯骥才专门题写和绘制的。在房间最重要的位置,放有两把民国风格的椅子和一张桌子。对于这两把椅子,冯老多次提起过。他说,这两把椅子,一把是爷爷生前坐的,一把是爸爸生前使用的,每次看到这两把椅子,就会想起他们。可以说,这两把椅子,留存着冯氏长辈的温度,寄存着冯老对先辈的思念。 冯家祖宅的后面,是新建的500平方米展厅。分为文学展区、书画区、文化遗产保护展区、“大冯与故乡”展区。整个展厅主要通过图片、视频和实物,展现冯老在文学、绘画、文化遗产保护和教育领域的成就。里面展示的很多书画作品和书籍都是冯骥才捐赠的,包括图书、书画、实物、音像作品,共计344件。 博物馆的后院有一口冯氏祖辈使用过的古井,和一片青翠的菜园子。冯骥才带一行朋友来到了这儿,明显多了一些轻松。他充满深情地说,自己的老母亲99岁了,还经常念叨着老家的这口古井。“去年我就专门和它合了影。今天大家一起来!”然后冯骥才拉朋友们到古井边合影。 作为冯老的第一个硕士研究生,张泽群自然懂老师的心,他阐述了自己对古井和菜园的理解:“老井滋润着我们的文化精神,流淌久远的老井代表着我们的精神永远不会枯竭。菜园子也是我们的家园,家园代表着我们的守望,是我们永恒的守望。”

|