|

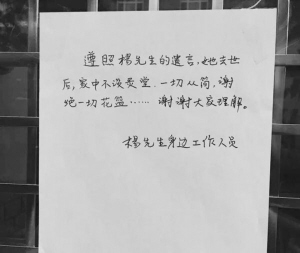

| ▲杨绛先生家门口的告示。 |

|

| ▲还是有人放了两束鲜花在杨先生家门口以示祭奠。 |

用最简单的方式安静地离开这个世界,不惊扰大家,不麻烦大家———这是杨绛先生的最后遗愿。如先生所愿,她安静地走了。杨绛遗体27日在京火化。遵照她的遗嘱,丧事从简,“不设灵堂,不举行遗体告别仪式,不留骨灰。”大道至简,自始而终。 4年前,先生曾对前去看望她的中国社科院负责人提出:去世后不开追悼会;不受奠仪;至多七八至亲送送。现在,即使是她工作多年的中国社科院外国文学研究所,也仅有陈众议一人代表参加。 所藏珍贵字画已捐赠国家博物馆 根据中国社科院外国文学研究所昨天上午发出的讣告,钱锺书、杨绛先生家中所藏存珍贵文物字画,已于生前全部无偿捐赠中国国家博物馆。书籍、手稿以及其他财产等,亦均作了安排交待,捐赠国家有关单位,并指定了遗嘱执行人。 根据讣告,杨先生生前已将她和丈夫钱锺书先生二人全部作品著作权中因作品使用而获得的财产收益捐赠母校清华大学教育基金会,设立“好读书奖学金”,用以鼓励清华大学家庭经济困难但好学上进的学子,能够没有后顾之忧地完成学业;并希望领受奖学金的学子学成后,能以各种形式报效祖国、回馈社会。清华大学教育基金会履行协议,在享有钱杨作品因使用而获得的财产收益的同时,有义务负责全面维护钱杨二人作品著作权以及与著作权相关权利不受侵犯。 讣告还指出,关于许可他人依照我国著作权法的规定使用钱锺书、杨绛作品的权利以及钱杨作品的发表权,杨绛先生已委托专人行使。 “遵照杨绛先生的遗嘱,她去世后,丧事从简。不设灵堂,不举行遗体告别仪式,不留骨灰。”讣告称。 家门口贴告示:谢绝一切花篮 26日下午7点,与杨绛同住在南沙沟小区的住户路过杨先生家门口时拍到了贴在门口的告示,内容显示:“遵照杨先生的遗言,她去世后,家中不设灵堂,一切从简,谢绝一切花篮……谢谢大家理解。”落款为“杨先生身边工作人员”。 拍摄照片的该小区住户在朋友圈写道:“请大家切勿再来打扰,最真挚的祭奠来自内心,先生千古。” 据和杨绛先生同一小区的住户介绍,杨先生前两年身体尚好,还经常在院子里走动,遇到邻居打招呼,杨先生也会友好地颔首回应。她的保姆和保姆爱人共同照顾杨先生,杨先生的女婿生前也经常去探望。 杨绛先生过世后,因其膝下无子,其后事交由生前工作单位中国社会科学院料理。所有来采访的记者和前来祭奠的读者都被小区门口的保安拒之门外。 她把玻璃罐头瓶洗净了重复用 杨绛虽逝,知情人和亲友的追忆不止。追忆声中,为我们勾勒出杨绛鲜为人知的点滴。 “每到生日这天,杨绛先生总是婉拒亲友看望,她常和我们说,你们在家帮我吃碗长寿面就行了……”5月25日凌晨一直守在医院的中国社科院外国文学研究所所长陈众议声音喑哑、难掩悲伤。 回忆与杨绛先生相识多年的点滴,陈众议感慨万千。陈众议透露,在先生生命的最后几年,她的听力已非常不好。每当有人去拜访,她就只能用“笔谈”的方式交流,非常劳累。陈众议与同事们商量着想给先生配一个质量好的助听器,为此还专门联系了协和医院最好的耳科专家。但是,先生婉言谢绝了。开始,大家猜测她或许是担心去医院检查太麻烦,又联系专家能否上门为她服务。然而,这些并没有让先生改变决定。在众人的一再劝说下,她说出了真实原因:“我年纪大了,何必要占用这么好的资源呢?还是把资源让给那些更加有需要的年轻人吧!” 对于从上世纪70年代起就在钱、杨两位先生身边做“助手”的中国社科院外国文学研究所研究员薛鸿时而言,追忆杨绛先生,是件令他心痛的事。“她与钱锺书先生一生淡泊名利,在生活中给自己普通人的定位。” “据我所亲见,他们处处节俭,自奉至薄,家里从来没有装修过,一张纸,连背面还要用一次。玻璃罐头瓶,洗净了重复用。记得有一次,杨绛先生让我把一大书包玻璃瓶带给住在大院四号楼的同事,供他们腌制咸菜。当时我们每月都只有60多元收入,往往捉襟见肘,但每逢春节,杨绛先生都要托我给好几家送红包……而两位先生反倒要过苦日子了。”薛鸿时说。 综合新华社等报道

|