|

| 老宅外墙 |

|

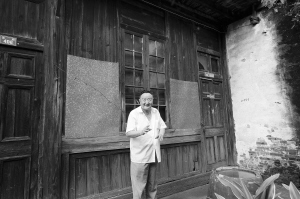

| 沈惠尔在老宅内讲述爷爷的故事。 |

口述 孙子沈惠尔: 沈家老宅处处彰显爷爷孝心 沈惠尔说,太祖母有两个儿子,爷爷是老大,老宅大约建于1918年,那时爷爷在武汉经营汉协盛营造厂已经10年了,积累了一定的财富,想将太祖母接到武汉去。但由于太祖母难舍故土,爷爷就带了图纸和工人,从汉口、福建运来了高大的杉木以及一些进口的建材,在家乡的窑厂里烧制了砖瓦,给太祖母建了这幢大房子。爷爷用最好的建材为太祖母打造了这间大房子:房门上的锁是从英国进口的“司必灵”锁,现在还可以使用;罗马柱上还残存着精美的浮雕;从福建运来的9米多长的杉木柱经历了近百年风雨依然牢固。最难得的是,考虑到江南多雨,因此特意在房子的二楼上建有空中回廊,以连接第一进和第二进,让太祖母在落雨天不走湿路。而他的父亲作为爷爷的长子,被留在了家乡照顾太祖母。 与老宅相伴了40多年,尽管沈惠尔现在不再居住在老宅里,但他对老宅仍有一种不舍的情怀。他表示,沈母故居如果能被保护,将是一件幸事。 村史研究者: 我追寻他的足迹而被感动 正在为沈风水村做村文化礼堂陈列工作的陈江波,对沈祝三做过专门的研究。他说,在家乡的土地上追寻沈祝三的足迹,不禁深深地被这位“营造大亨”的家国情怀所打动。 陈江波说,沈祝三不仅创办了汉协盛营造厂,还购买了运输卡车、货船,自办建筑材料厂,不断延伸产业链。他在家乡开办的大成窑厂是武汉阜成砖瓦厂的分部。大成的砖瓦除了供应本地外,还会通过水运运往汉口、福建等地。现在,在沈风水村的西边,有个窑头自然村,就是当年的大成窑厂位置所在。村民习惯上还是把大成叫作阜成,阜成的8公斤砖比当时其他的砖都要重一些,他收集到了几块阜成的砖瓦,到时要放到村文化礼堂里去陈列。 “你能想象在民国时期,一个小乡村里就有路灯了吗?”陈江波说,“沈风水村在民国时期就有路灯,是当年这里第一个有路灯的村庄。沈祝三与村民沈绶之等人捐资成立了天灯会,在河边、小弄等比较黑暗的地段,浇筑高五尺的灯杆,顶端放置有玻璃护罩的油灯,并统一购买洋油做燃料。天灯配有梯子,有村民专门进行管理和维护。” 通过走访,陈江波还发现了沈祝三在家乡的更多义举。1911年,在汉口致富后,沈祝三在家乡捐资办了义学。当时在姜山一带仅有两所义学,一所在走马塘,另一所就是沈风水村沈祝三创办的义学。江水通达,连接了汉口和鄞县。在家乡的东江渡口,沈祝三的建筑队建造了水泥埠头,并在附近建造一个大型凉亭,供往来的村民避雨乘凉。至今,村中有老人还记得凉亭当年的样子。此外,对于愿意到汉口去打拼的乡亲,沈祝三总是热情提携,带他们出去闯荡新天地。 为了丰富村文化礼堂的陈列,陈江波还专门到武汉,去探访了当年汉协盛在武汉的总部,拍摄了部分汉协盛在汉口建造的老建筑图片。

|