|

| ▲王飞林说,他手中的这幅画像记载的是毛主席在1966年7月16日再一次畅游长江后挥手。 |

|

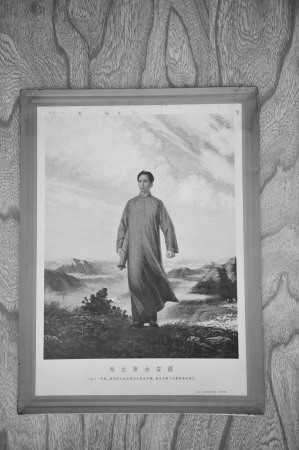

| ▲《毛主席去安源》,这幅画像讲的是1921年秋,毛主席到安源点燃了安源的革命烈火。画像上有“北京院校同学集体创作,刘春华等执笔”字样。 |

|

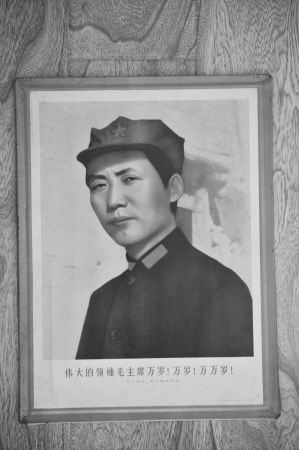

| ▲《毛主席在陕北》,这幅画像由人民美术出版社出版,是王飞林用一张邮票换来的,也是他最爱的一件藏品。 |

|

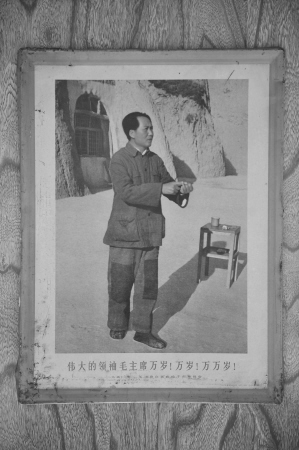

| ▲《毛主席在延安》,这幅铁皮像上有文字说明:1941年毛主席在延安给干部做报告。 |

□记者 陈爱红 文 崔引 摄 20多个版本400多幅毛主席铁皮像,即使是藏友间的以物换物,王飞林对于毛主席铁皮像的收集也是“只进不出”。近日,53岁的王飞林向记者展示了这些具有时代特色的藏品。他说,物以稀为贵,日渐稀少的红色藏品正越来越受到藏友的喜爱,但是直到上世纪末期,其中的有些物品还没有吸引藏友们的目光。这是他首次向媒体展示自己的藏品,他说他的收藏很小众,却是无关金钱的真爱。 机缘凑巧拥有第一批铁皮像 王飞林出生于上世纪60年代初,是读着毛主席诗词长大的。刚上小学时,上海的嬷嬷寄给他一枚晚上会发光的毛主席像章,他把像章戴在胸前,在小伙伴们羡慕的目光中分外自豪。恢复高考后的第三年,他考上了湖州经济贸易学校,毕业后分配到鄞县商业系统工作。 王飞林所在的单位有一项业务是废旧物品回收。至今他还清晰地记得,那是1986年的一天,有个单位送来了一批旧物品,王飞林打开一看,其中有约200幅毛主席铁皮像,几乎都一样大小,44厘米×33.5厘米,有毛主席身穿中山装、长布袍、长风衣的,有毛主席年轻时期的,也有中年、晚年的。这些画像记录了不同年代和不同场合中的毛主席,其中大部分连包装纸都还没拆开过。背着毛主席语录长大的王飞林觉得把这批毛主席像回收处理有点可惜,就花了100多元钱,买下了这批铁皮像。 那时,一个普通工人的月收入也就六七十元,这笔额外的开销相当于王飞林一个半月的工资。在旁人不理解的目光中,他拥有了第一批毛主席铁皮像。那时,王飞林并不知道这些铁皮像会在以后的某一天,变成物以稀为贵的收藏物品,他只是觉得这是时代的记忆,自己能拥有它们很幸福。 旧货市场上换来最爱的藏品 1986年至2008年期间,是王飞林收集毛主席铁皮像的黄金时期。之后,市面上就很少再见到这类物品了。 王飞林后来收集到的铁皮像,大多是以物换物得来的。上世纪80年代末,在三市旧货市场,常常有人将家中的老物件拿出来卖或者换取自己想要的东西。每逢市日,王飞林都要去转转,除了带上钱外,他也会带上一些邮票或旧书,和集市上的摊主们以物换物、以物会友,碰上投缘的,有些物品几乎不是卖而是友情奉送。王飞林通过这种方式换取了多少铁皮像他自己也记不清了。 这些集市上买来或换来的铁皮像都是使用过的,带有明显的时代印记。这其中,一幅《毛主席在陕北》铁皮像是王飞林的最爱。王飞林介绍说,这幅藏品是他用一张旧邮票换来的。当时,这张铁皮像没有标价,放在地摊上众多的老物件里一点也不显眼,摊主是个精廋的老人。王飞林走上前去和老人攀谈,说自己喜欢这幅毛主席像,问老人价格。老人问王飞林为什么要买这幅铁皮像,王飞林据实回答说自己家里有一些毛主席铁皮像,但是没有这幅毛主席戴六角帽的。老人很高兴,告诉王飞林,这幅铁皮像上毛主席戴的帽子,是当年斯诺的,毛主席为了照相需要临时戴了一下。集市上逢知己,最后,王飞林用一张邮票换得了这幅铁皮像。 尽管王飞林说他当初收集毛主席铁皮像根本没考虑投资、升值等经济因素,但是物以稀为贵,王飞林的部分藏品如今已价格不菲。记者从网上搜了一下,全新品相的毛主席身着军装头戴红星六角帽的铁皮像参考价为1800元/幅,而全新品相的毛主席标准像铁皮像在网上的参考价为2500元/幅。 400多幅藏品版本丰富 如今,王飞林共收藏了400多幅毛主席铁皮像,不仅量大而且版本丰富。有人想高价收购,但被他拒绝了。这些藏品,他甚至不轻易给人看。 记者看到,每幅毛主席铁皮像都是一块整体的铁皮,四周金黄色的“边框”并不是额外装裱过的,而是用金色的油墨印制出来的,在两边的边框上各留有一个小圆孔。“这两个孔可以穿上线,人们可以把毛主席铁皮像挂起来,也可以直接竖立放在办公桌上。”王飞林介绍说。从包装和铁皮像上的文字可以看出,王飞林收藏的大部分毛主席铁皮像是温州新华印刷厂印制的。 记者看到其中两幅铁皮像带有宁波元素:一幅是毛主席身穿军装坐在沙发上的画面,边上写有“热烈祝贺中国共产党鄞县第四届党员代表大会胜利召开”字样,印制单位是“地方国营宁波甬江印刷厂”;另一幅是毛主席身穿中山装站在栏杆前的画面,右上角有“向县‘三代会’巡回讲用团代表学习致敬”字样,左下角有“鄞县皎口水库革命委员会赠”等字样。王飞林说,当年几乎家家户户的中堂都挂着毛主席画像,大多是纸质的,铁皮像算是比较贵重的,一般人买不起,多是集体购买放在单位办公室里的。 王飞林还说,当年有专门画伟人像的创作组,著名画家陈丹青在14岁的时候就随老师一起画毛主席像,两年多的时间里画了120多幅。画毛主席像是一项严肃的工作,铁皮像的作者很少署名。这些铁皮像上的画面,有的是黑白照片上色后印刷的,如戴六角帽的毛主席;有的是油画翻印的,如《毛主席去安源》,原版的油画经济价值很高;还有的可能是手工画出来后批量印刷的。 “你看这一幅,是毛主席标准像,1973年由人民美术出版社出版,细看还有‘73*9京印铁’字样。现在北京天安门城楼上挂的,就是这个版本的……”王飞林对每一幅画像都能说出些门道。 铁皮像的保护关键是防潮 在其中一张铁皮像的原装包装纸上,有保护说明,毛主席像系采用镀锡薄铁皮和耐高温(120℃)油墨印制而成,在表面涂有石蜡,用较细软布(或棉花)一擦就亮。在常温下久不褪色,携带方便。 这些藏品多是1966年至1976年间生产的,经历了四五十年后,它们中大部分还像新的一样,这和王飞林的精心保护分不开。为了防潮,每一幅铁皮像,在原包装的外面,王飞林还包了一层报纸,在报纸的外面,再包上一层牛皮纸。每隔两年,他会把藏品拿出来在太阳下晒一晒,防止藏品生锈。王飞林说,按照他的保养方法,再保存40年这些铁皮像也会像新的一样。 前两天,王飞林将这批藏品拿出来晒太阳时,一些年轻人路过看到了,很好奇,王飞林就给他们讲了这些藏品背后的故事,听得他们意犹未尽。王飞林萌生了一个念头:也许将这些藏品在公共场所展出比自己一个人在家里欣赏更有意义。他希望通过本报,和其他收藏红色藏品的藏友共同举办一个主题展,让更多的年轻人与藏品零距离接触,感受时代记忆,学习历史知识。

|