|

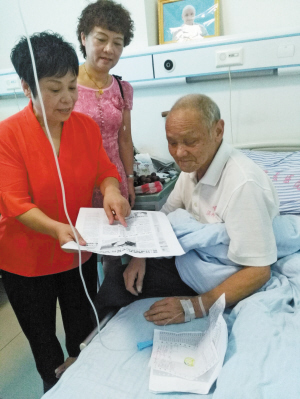

| 张极工将这张《温州晚报》复印件视如珍宝。记者 程鑫 摄 |

□记者 程鑫 74岁的张极工老人躺在奉化尚田葛岙卫生院的病床上。不久前,身患食道癌的他登记了遗体捐献。如今,虽然他孑然一身,没有妻儿,可病床前总有络绎不绝的志愿者,温暖着这位老人。 多舛的命运磨炼了他的这种性格。儿时一次并不复杂的关节炎手术夺去了他的右腿,从此与拐杖一生为伴,命运因此而改变。在志愿者眼里,老人并不卑微,他懂得将心比心,活得有价值、有尊严,值得敬重。 22年前,张极工只身前往温州,卖报为生。虽然地位卑微,收入微薄,可他乐观坚强,乐善好施,当地人亲切地称他“报摊老人”。二十多年来,他隔绝了同家乡的所有联系,直到去年春节前夕,他才回到老家———尚田镇龚原村。而此时,他的户口和身份证已被注销。 张极工的“复活”成了当地一个大新闻,他这些年的经历也逐渐被揭开…… 1 拄拐老人一走就是二十多年 2015年1月15日,很普通的一天,但尚田镇龚原村却因为一个人的突然出现而沸腾了。这个人就是张极工。 20多年前,张极工变卖了所有家当,带着几百元钱从村里出走,从此杳无音讯。亲属和村民都以为他早已不在人世,2014年,村里更换二代身份证时,连他的户口和身份证都注销了。 当年,张极工为何离乡背井,隔绝了同家乡的联系? 有一种“少小离家老大回”的感觉。张极工说,村里变化太大,有的人他还认识,有的人面熟,却叫不上名字。更多的年轻人,他根本就不认识。 生于1943年的张极工原本有个快乐的童年,父亲在银行有份体面的工作,家境还算殷实。小时候的他健康活泼,深得家人喜欢。却没料到,4岁的时候,他得了关节炎,要开刀。就是这么简单的一个手术,彻底改变了他的人生。 术后他的右腿渐渐萎缩,到后来几乎失去了所有功能,无法站立,不得不靠着拐杖行走。人生从此改变,他不能下地干活,只好到处帮人打点零工挣点小钱。 父母相继过世,兄弟姐妹也陆续成家,他越来越觉得,自己成了可有可无的多余之人。嘲笑、鄙夷……这些眼神他早已习惯,但他还有自己的梦,他要靠自己的双手挣钱。 1994年,时年51岁的张极工变卖了所有家当,外出谋生,这一走就是二十多年。 张极工的突然出现,村民们除了惊喜,更多的则是好奇:他这样腿脚不灵便这些年是怎么过来的? 2 背井离乡来到温州卖报谋生 昨天一早,记者随同奉化志愿者何美蓉等人,来到尚田葛岙卫生院,张极工老人在这里已经躺了3个月时间。 沟壑般的皱纹,花白的头发,见证着他这些年的沧桑与磨炼。病床上的老人听说记者前来采访,顿时变得兴奋起来。他伸出颤抖的双手,从一个小皮包里掏出一张叠得整整齐齐的纸。那是2015年1月23日《温州晚报》关于他的一篇报道的复印件。老人这些年的经历,全都浓缩在了这个版面当中。 1994年5月,张极工带着变卖所有家当的500多元钱,只身来到温州。半个多月时间,他每天拄着拐杖跑劳务市场,可谁肯录用这样一个温州话听不懂、身有残障又无技能的外地人呢? 他暂住在每天5元钱的小旅馆里,一日三餐馒头充饥。虽然口袋里的钱越来越少,可他每天早上都要到报摊买份报纸,寻找上面的求职信息。 时间长了,卖报人对这个腿有残疾的中年男人产生了好奇,看他为人老实,就给了他几十份《温州晚报》,让他去路边叫卖。 时至今天,老人还记得,那天,就一个下午的时间,他卖报挣了二十几元钱。 3 懂得将心比心的“报摊老人” 从此,温州街头出现了一个手拄拐杖的卖报男人。无论刮风下雨、酷暑寒冬,早上5点多钟,他都会准时出现在街头,拄着拐杖,沿街叫卖。冬天,路上结冰湿滑,一不留神摔倒在地,拐杖扔出去老远,怀里的报纸撒落一地。路过的好心人帮忙捡起,他蹲坐在地上,不停地道谢。这样的镜头,不止一次在温州街头上演。 老张的自强自立赢得了尊重,时隔不久,当地政府帮忙,张极工有了个小报摊,不再每天拄着拐杖沿街叫卖,但老客户他始终坚持送报上门。 早上4点到报社排队领报纸,5点出摊,20多年来,老张养成了这个雷打不动的习惯。 期间,老张成了当地小有名气的人物,报纸和电视都曾报道过他的故事,不仅因为他坚强自立,更因为他还是个乐善好施的好人。当时,他卖一份报纸能赚0.2元,收入最好的时候,一个月也只有1000元左右,在温州这样的地方,这个收入可谓微薄。 但这并不妨碍老人行善,当地人因此亲切地称他“报摊老人”。 张极工记得,第一次捐助别人是在报纸上看到当地一个大学生没钱上学,只能每天吃泡面。报道让老人想到了自己曾经的经历。刚到温州,无依无靠,差点就要露宿街头,热心的市民,当地的街道工作人员,让他有了一个谋生的摊位。让他更感动的是,常有热心人向他伸出援手,时不时给他送衣服,逢年过节还有人给他送上个红包。 身处卑微,才更有机缘看到世态人情的真相。经历过太多的事情,张极工特别理解身处困境的人的感受。当天,他就赶到报社,把600元积蓄全都捐了出去。 4 回家盘算着继续卖报的行当 张极工每次捐的钱都不多,也就几百元。有人劝他,挣钱那么不容易,身体又不好,还是存点钱养老吧。可他总说,自己单身,一人吃饱全家不饿。再说,只要报刊亭开着,每天多少总有点收入,吃饭没有问题。 2010年开始,报刊亭的生意日渐萧条,一天最多只能卖出二三十份报纸,收入越来越低。温州街头,他成为屈指可数的报刊亭坚守者。为了省钱,他租住到一个地下室,潮湿、闷热,狭窄,但一个月只需300元的租金。 去年年初,张极工决定撤摊回家,虽然舍不得,可年纪大了,是时候回家了。 去年1月15日,温州热心市民开着私家车,把张极工老人送回了家乡龚原村。 老人的故事迅速传开,被注销掉的户口和身份证很快就补上了,村里又帮他办好了低保、农保等社会保障。奉化何美蓉工作室的志愿者们听到后也上门看望,从此成了他不是亲人的亲人。 回到奉化后的张极工,一如既往的慷慨大方。他每个月只有700多元的低保收入,但听说谁有困难,往往会拿出一半的生活费帮助他人。 虽然已是74岁的老人,可他还想趁着自己还能干活,继续做点事情。那段时间,他盘算到奉化甚至宁波城区弄个报摊,继续卖报的行当。 5 志愿捐献遗体用于医学研究 今年春节后,张极工开始感觉身体不适,经常呕吐,慢慢地,吞咽越来越困难,总感觉喉咙有什么东西塞住。后来,除了水,什么东西都咽不下去了。 张极工有种不祥的预兆:去年,他有个弟弟因食道癌去世,发病之初就是这些症状。 4月18日,何美蓉工作室的志愿者将老人送到奉化中医院,检查结果让在场的人心情沉重。张极工倒很平静,唯一遗憾的,就是他“失踪”21年后,回到老家才一年多时间,那么多热心人的帮助,他还来不及报答。 从查出食道癌,张极工至今已花了16万元的医药费,自负部分的1.6万元全都是何美蓉工作室的志愿者和其他好心人捐助的。 经过治疗,老人的身体明显好转,精神也不错。但他自己对病情有很清醒的认识,于是在5月底提出申请,向奉化红十字会办理了遗体捐献手续,用于医学研究。 他说,为感谢这么多的好人,这是他唯一能够留下来的东西。 如今,休养在葛岙卫生院的张极工虽然没有妻儿相伴,但他的床前,总是有络绎不绝的志愿者。 我们离开的时候,老人微笑着挥手道别,脸上是一种没有遗憾的平静。

|