|

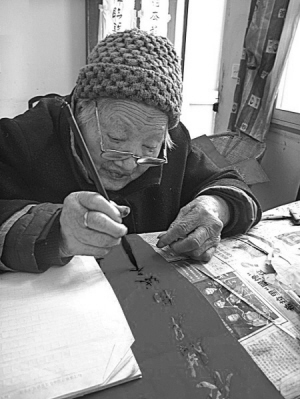

| 2013年卢小东为杨贺孺拍的“98岁外婆写春联”照片。 |

□记者 石承承 昨天是鄞州瞻岐101岁的“静安太婆”出殡的日子。灵堂前,“辛劳一生为大家,尽善百年传文化”的挽联,不仅是晚辈和乡邻对她一生的追忆,也是她留给后人的宝贵财富。 满腹经纶的大家闺秀 “静安太婆”本名杨贺孺,生于1916年,鄞州瞻岐人,是一代国学宗师杨翰芳先生的女儿,有人称她为“鄞东最后一位名门闺秀”。 在那个时代,让女儿识字念书还是件稀罕事。杨翰芳偏偏是个“另类”。他曾对杨贺孺说,宁可不习女红绣花,也要学文化。他还不要女儿缠脚。 杨翰芳的决定,奠定了杨贺孺一生读书习文的基础。 思想开明的杨翰芳也有“守旧”的一面。有一次,年幼的杨贺孺没有好好背诵诗文,杨翰芳抡起戒尺要加以惩罚,她用手一挡,结果戒尺狠狠砸在右手关节上,留下了永久的骨伤。 勤奋好学、严苛治学,是杨翰芳作为传统文人的习惯,也深深影响了杨贺孺。 据她的大儿子、著名笛子演奏家卢竹音回忆,平时除了出门劳作,她大部分时间都是在家里看书写字。即使到九十岁高龄,也常常即兴赋诗。 杨贺孺之所以被称为“静安太婆”,是因为她的丈夫卢静安。 卢静安也是鄞州瞻岐人,师从杨翰芳,精习古文、诗词,自习书法、篆刻、国画艺术。学文之余,还向父亲学习中华传统医学,生前为上海书法家协会会员、西泠印社社员。 杨贺孺嫁到卢家后,因为卢静安在村里的辈分高,因此村里很多人都称她为“太婆”。 乡邻敬重的“杨老师” 尽管昨天气温骤降,还飘着雨丝,仍有不少乡邻特地赶来帮忙,送杨贺孺最后一程。最让卢竹音高兴的是,“都说我母亲心好,乐于助人。” 杨贺孺的好,没有什么惊天动地的事迹,却润物细无声地渗透进乡邻们的心里。她年轻时,村里有文化的人不多。她在村里的“冬学”(注:相当于文化夜校)当老师教乡邻们识字。她教学耐心诚恳,很受欢迎和好评,大家都亲切地叫她“杨老师”。 遇到文化上的事,“去问杨老师”很快成为乡邻们的口头禅。 杨贺孺的外孙卢小东说,无论是帮人写书信、还是帮忙写碑文,或者是逢年过节写对联,只要是各种文字活,外婆都有求必应,有时一写就写到半夜,而且从不收人家一分报酬。 随着杨贺孺年岁渐长,求她来取名讨个福气的人也不少,她向来都是笑呵呵地应承下来。 卢小东说,现在回到村里,还经常听到有人说“我的名字还是你外婆取的呢”,“感觉挺骄傲的。” 杨贺孺生前经常跟晚辈说,她觉得这样的生活很幸福。“21岁写起,写到现在101岁,写对联,所有东西(都写)。会写的东西我尽力量(写),他们给我钱,我一分也不要。为什么不要钱,我识一点文化,很典型很普通的一个农村妇女。我现在没老,我给你们帮忙完全可以的,助人为乐,我交关高兴。”

|