|

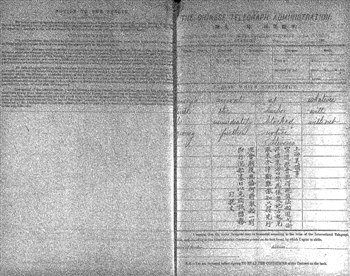

1885年2月,美国驻宁波领事司提文(Edwin Stevens)致美国驻上海总领事司塔立(Julius Stahel)的电报。中英两种文字转述宁绍道台薛福成致英美两国驻宁波领事照会内容。

主要内容:堵塞海口系为保卫地方,先行照会,嗣后无论何时,敌船一到,即行沉船塞口。 |

田 力 1883年12月,中法之间因为越南问题爆发了战争。这场战争是由于法国侵略越南,并试图进而侵略中国而引起的,无论是对当时的中、越、法三国还是对整个远东地区的政治格局都产生过巨大的影响。 镇海战役是发生在中法战争后期的一场重要的海防保卫战。1885年3月间,清军成功击退法军的多次进攻或偷袭,将法舰拒之于门外。有人将此战称为“中国近代海战史上唯一取得全面胜利的战役”,为中国人民的反侵略斗争提供了成功的范例。但是长期以来,学界对该战役的研究比较薄弱,虽然组织过两次专题研讨会,近年来也有一些研究成果问世,但总体来说,研究的深度仍待挖掘。出现这种情况的主要原因是由于可供研究的史料不全。虽然在1988年,光明日报出版社出版了一部40多万字的《中法战争镇海之役史料》,但所辑多为中国方面的资料,至于作战另一方的法国资料以及第三方文献却付之阙如。至今为止,这一状况也没有多大改变,相关研究难以深入开展下去。 不过,在“美国驻宁波领事报告(1853-1896年)”档案中保存的一批资料,能够在一定程度上解决这一难题。中法战争时期,担任美国驻宁波领事的是司提文(Edwin Stevens),他同时还代理德国驻宁波副领事。司提文在镇海战役期间多次与清朝政府浙江衙门交涉,此人的姓名与行迹也频繁出现于当时清方的照会以及官员间往来的信函之中。在宁波领事报告中保存了他在镇海战役前后向国内寄出的时局报告、向美驻上海总领事发出的多封电报以及关于自己与清方交涉的详情汇报。这批档案的重要史料价值主要体现在以下几个方面: 第一,丰富了镇海战役前后宁波口岸的中外交涉史料。 宁波是通商口岸,英、美、德、法等西方国家在此地均有商业贸易活动,镇海的战事必定会牵涉他们的利益。所以对于守御一方的清朝官员来说,不仅要在军事上与法军斗争,还要在外交上与列强交涉。清朝政府浙江衙门在镇海战役中采取外交斗争配合军事斗争的策略,巧妙运用列强间的矛盾来牵制、孤立法国,使之雇不到外籍领航员,并成功拆除甬江口外灯塔和航标,恰到好处地堵塞甬江口,拒法舰于门外,这些都是镇海战役获得胜利的重要因素。 在领事报告中有不少关于中美双方就堵口、商船进出口岸、侨民保护等诸多事宜所作交涉的资料。比如,1884年7月,新任宁绍道台薛福成与宁波知府宗源瀚、候补同知杜冠英等人议定通过钉桩、沉船、安放水雷来堵塞镇海海口的计划。通过堵口能阻拦和延缓敌船的行进,有利于炮台开炮轰击。不过这一做法利弊各半,堵口也会阻碍本国商船、兵船往来,并影响关税厘捐收入,导致军饷无着。故薛福成等人又商定堵口时留出一条20余丈宽的口门,但同时准备旧船,万一遇警,则载石沉船,将口门也全部堵塞。上述内容一般可从中文史料中获知,然而在领事报告中还存有司提文与清朝政府浙江衙门就堵口一事更加详细的交涉记载。例如,当司提文得知“清军在海口钉桩,计划只留下80英尺(约24米——译者注)宽的通道供船通行,但是当时有一只来往于宁波和上海之间的美籍船的船体宽度足有70英尺,(这显然难以通行)”,所以他认为“必须在这一计划实施之前采取措施来阻止”。司提文遂去拜访薛福成,得其同意又赴镇海前线,与守军将领沟通。据其所述,清方为他提供了一切便利,并派一名舰长与其共同查勘水道。在之后提交给中国官方的书面材料中,司提文“极力地向他们证明,像那种来往于沪甬之间的船只在宽度小于200英尺的水道中通过障碍航行是不安全的”。他的建议被提交给浙江巡抚刘秉璋并被采纳,巡抚电告薛福成令其将水道拓至200英尺宽。上述内容均不见于中文史料,薛福成《浙东筹防录》一书中仅以“英美领事亦来商恳”一笔带过。 此外,根据报告,我们还可以知道,薛福成等人提出利用列强矛盾牵制法舰的策略是起到作用的。例如,司提文在报告自己为堵口一事和清方交涉时,抱怨说“我是单枪匹马一个人——英国领事非常明确地拒绝与我一致行动,他说中国人如果觉得合适,有权将海口完全堵住。很显然,他是在接到英国公使的指令之后,才行事如此消极的”——英法关系那时候比较紧张可略见一斑。 第二,补充印证了中文史料的相关内容。 比如,1885年3月8日,因为美国人根宁汗(Cunningham)在法船引水一事,宁绍道台薛福成照会司提文,请其“电致驻沪领事,设法撤回,以符公法,而敦睦谊”。在宁波领事报告中果然就存有司提文致上海总领事的电报,称“道台让我电告于你,若根宁汗继续为法船引水,他将不保证在甬美人的财产安全”。司提文还提出了自己的应对策略,要求美国政府派舰队来宁波保护本国侨民。又如,自3月1日镇海战役打响后,渔商各船均被禁止出入海口,然而司提文不顾清方禁令,数次带小火轮出封口至虎蹲山接引美、德商船。这在时任浙江提督欧阳利见的《金鸡谈荟》一书中多有提及。宁波领事报告中所存司提文的电报也印证了欧阳利见的说法。 第三,从中立者的角度,客观记录了宁波地区在筹备作战、炮台建设、军事部署、战局战况等方面的情况。 比如,司提文在1883年8月20日的信中描述了宁波地方当局加强防御工事的情况,此时距离中法战争爆发还有几个月的时间。信中还提到宁绍道台在与司提文会面时,向其询问美国军队和海军的情况,而且“非常急切地想了解美国海军所配备鱼雷的型号”。司提文断定,中国官员作如此详细的问询,无疑是为了以后的购买做准备。又如,在战役初期,司提文向美驻上海总领事发电报告知战况,上面录有中英两种文字,中文内容是:“甬江堵塞,四只石船已沉。两次小战,昨晚法人放水雷无碍。法船探水查地,宁波安静。请通知钦差及华盛顿及信知舍下。” 综上可见,根据美驻宁波领事报告中的相关档案,我们不仅可以补齐镇海战役前后,清朝政府浙江衙门与美驻宁波领事之间交涉的往来史料,其更重要的意义在于,我们通过第三方的记载,可以更加深入地研究镇海战役,更加全面地还原这场战役的历史面貌。今年恰逢镇海战役胜利130周年,虽然身处和平年代,然而“前事不忘,后事之师”,研究以镇海战役为代表的中国人民反抗侵略的历史,开展大量细致的档案搜集与考辨(如对宁波领事报告中相关档案的整理),铭记和发扬中华民族在近代历史上抵御外辱、顽强不屈的伟大爱国精神,很有必要。

|