|

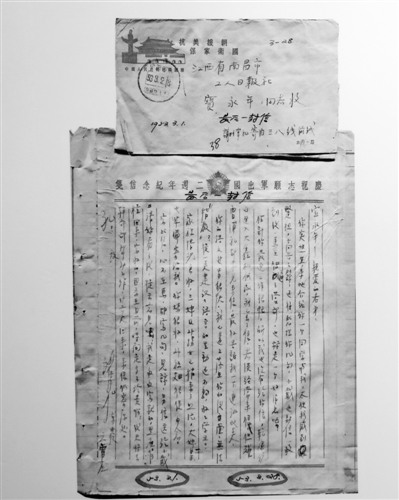

| 谢伟礼寄回的家书。 |

|

| 昨天,谢倚蕴在读谢伟礼的家书。 |

“军邮也很不方便……爬过白雪皑皑的高山,涉过刺骨寒冷的冰河,身体像刀割一样的生痛。我们不能有光,敌机在头上盘旋……”这是革命烈士谢伟礼当年从朝鲜战场“三八线”上写的最后一封家书。 昨天,谢倚蕴走进招宝山街道新三宝服务社“家书陈列室”,再次读起革命烈士谢伟礼当年写的这封家书。 朝鲜战场上寄回的家书 镇海谢氏家族诗书传家,在当地有着“一城文人,半城谢家”的美誉。谢倚蕴退休前是镇海区民政局的会计,谢伟礼是谢倚蕴的大伯,1953年牺牲时年仅25岁。他牺牲前从前线发回的数封家书,目前分别留存于镇海革命烈士陵园、新三宝服务社“家书陈列室”以及谢倚蕴家中。 “在我们家,对大伯追忆的氛围从小便浸润了我的生活,刻骨铭心。”谢倚蕴说。 在谢倚蕴的童年记忆里,她家中的堂屋与别人家不同。别人家的堂屋挂匾额旧画,而谢家则挂着正方形红绒底、烫金字匾额“抗美援朝,保家卫国”,中书“光荣之家”。所有的长辈都一遍遍告诉她:这是你大伯谢伟礼用年轻的生命,为家族留下的无上荣光。 再长大一些,谢倚蕴看到了藏在家中樟木箱里的几封信。长辈们告诉她,这是谢伟礼在朝鲜战场寄回的家书。家书中讲述的,既有艰苦绝伦的战争环境,更有保家卫国的决心。 “我大伯能写一手好字,这也是谢家作为诗书礼仪之家的传统家风。”谢倚蕴说。 同窗好友回忆烈士往昔 1978年秋天,时任江西日报社主任编辑的宝永年经多方打听,找到谢家,进门便对着谢伟礼的母亲跪下:“阿姆,儿子来看你了。”当时谢伟礼的父亲已经去世,“母子俩”相对,涕泪交流。 宝永年是谢伟礼的同窗好友,这次来到谢家,带来了两本线装的泛黄信笺、两本一红一绿封面的日记本。 原来,早在1952年谢伟礼出征朝鲜前,特地把这些物件寄给同窗好友宝永年保存,并与宝永年约定,他日若凯旋归来,则取回原物。若以身报国,就由宝永年转交谢家。 宝永年的到来,也让谢倚蕴更多地了解到谢伟礼过往的一些生活细节。 “我大伯孝顺父母,读书很努力,后在县中简师(镇海中学前身)毕业”。谢倚蕴说,在宝永年的讲述中她得知,谢伟礼多才多艺,写得一手好字好文章,还喜绘山水风光。 烈士知道自己为谁而战 谢倚蕴告诉记者,1947年,谢伟礼投笔从戎,在解放定海前夕成为一名解放军战士,之后随着志愿军跨过鸭绿江,参加了朝鲜战争。 在紧张的战斗之余,谢伟礼常给家人写信。 有写战场经历的,如“墨水结冰,钢笔要在炭火上烘烤好久才能写……常常吃不上饭,即使吃也要抓把雪和面下肚,胃老是痛。”“军邮也很不方便……爬过白雪皑皑的高山,涉过刺骨寒冷的冰河,身体像刀割一样的生痛。我们不能有光,敌机在头上盘旋……” 也有写自己感想的,如“要是我们不能在‘三八线’上守住,敌人就会到我们祖国的东北,祖国人民的安稳和幸福生活就无法得到保障。”谢伟礼清楚地知道,在朝鲜战场上自己为谁而战。 陈列在新三宝服务社“家书陈列室”的这封信,是谢伟礼寄回的最后一封家书。每隔一段时间,谢倚蕴便会静静驻足,细细品读。每读一次,便感动一次。 记者 马涛 通讯员 陈饰 汤越 罗梦圆/文 汤越/摄

|