|

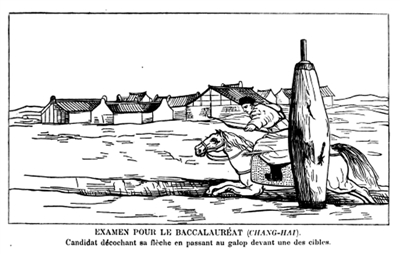

武童生马箭考试图 来源:徐伯愚著《中华武科试实则》(法文,1896年)插图。 |

田 力 下,以最快速度向前冲,在每根草柱之间搭弓射箭,及时射向目标。绝大部分考生的箭术都是极好的,有些人也很糟糕。每个人都骑马跑了三次,每次都会被召集起来,告知是赞扬抑或反对的裁断。第二轮考试是步射,考生们四人为一组。每人射六支箭,每当击中100码远的目标,就会扔下一个木块,木块的数量多少表示弓箭手技术的高下。第三轮考试是拉重弓,需要用80到120磅的力才拉得开。第四轮是舞动重刀。第五轮关于力气和技巧的考试是举起巨石和投掷沉重的木槌。至此,当天的考试才结束,仅有22名考生通过。不过几天之后,将会在宁波知府的领导下,对考生进行更为重要和决定性的测试。最后,考生还要参加由省政府授权的主考官所主持的考试。 清代在府、州、县学中设武生员(俗称武秀才)名额,未取得武生资格的称“武童生”。武童生要获得生员资格,须参加县试、府试和院试。武童生考试分内场与外场,外场先考马射、步射,合格后再考开弓、舞刀、掇石;内场考试默写“武经七书”百余字。美魏茶所描述的是宁波府鄞县举行的一场武童生考试。考生在县试录取后还须造册送府试,府试通过后,造册送学政(一省主管教育、科考的官员)主持的院试,录取后才能成为“武秀才”。 关于文童生考试,美魏茶没有仅仅局限于介绍考场情况,而是从考生的应考资格和相关规定开始谈起,内容十分详细。比如考生资格,他说: 官府对于参加童试的考生人数不加以限制,考试向所有年纪的人开放,但不是所有阶层的人。……那些完全没有希望参加考试获得文学荣誉的人一般分为五类:妓院老板、演员、扈从、狱卒、奴隶,以及他们的孩子和第三代。此外,触犯过国家法律或者曾经接受过刑罚的人不准应考。 清代的府州县学设有固定的录取名额,称学额。童生试只允许本州县籍的士子报考,如出现异地报考者,就会挤占本地名额。异地报考被称为“冒籍跨考”,这是被严格禁止的。美魏茶也介绍了此一规定:“每个人都必须在自己的故乡、在亲朋之间参加考试。因此一个浙江考生的名字就不会出现在广东的考生名单上;而在浙江,一个镇海的考生就不要试图去和宁波的考生同场竞技。” 由于童生试“为士子进身之始”,因此对应试者资格的要求极为严格。清代确立了童生报考的五项基本原则,即身家清白、本籍报考、无匿丧之举、无枪替之弊、廪生保试。美魏茶在文中对上述情况基本上都作了介绍。 童生考试时,美魏茶曾想进入考场参观,但被官府拒绝。不过,他还是获悉了考场的基本情况: 天一破晓,考生们就进入到那处重要的竞技场,接受严格的审查,他们必须自带笔、砚台和墨条,还有一些茶点,能够让他支撑15到20小时的禁闭时间。考生的口袋、鞋子和衣服都要经过仔细的搜检,以防有任何书籍或者考试文章的答案被偷偷带入考场。考生一旦被查出作弊,将终身不得参加考试。我相信每位考生的考试用纸应该是由官府提供的,但也是限量供应。当所有人都安静坐下的时候,考场的门、窗前面和各条通道上都有人把守、监视。 此外,美魏茶还介绍了府试、院试、岁考、科考、乡试、会试、恩科、捐纳功名等内容。可见,他对于中国科举制度的了解是比较全面的。 虽然科举制曾经在中国古代社会产生过积极重要的影响,但是在美魏茶来华的那个年代,科举制的弊病已经十分突出,“四书五经”和八股文钳制着人们的思想,全国上下尊经守旧、固步自封,一片万马齐喑的局面,极大地限制了中国人的创造性思维。所以,美魏茶毫不客气地将这些考生称为“书呆子”。而在人类已经进入热兵器时代的情况下,清朝选拔军事人才,竟然还要比拼蛮力,搬重石、拉硬弓,这在西方人看来,也是十分可笑的事情。 科举制是中国帝制时代通过考试选拔官吏的一种制度,始创于隋,确立于唐,完备于宋,延续至元、明、清,至清光绪三十一年(1905)废除,历经1300多年,对于中国历史发展产生过重大影响。自明末开始,来华西方人就对中国独创的人才选拔制度充满兴趣,并将其介绍到欧洲。意大利人利玛窦的《耶稣会与天主教进入中国史》、西班牙人门多萨的《中华大帝国史》、葡萄牙人曾德昭的《大中国志》等书都对科举制作过详细解说。18世纪法国启蒙运动时期,兴起一股推崇中国文明的热潮。思想巨匠伏尔泰就十分赞赏中国由文人及第的文官制度,而“重农学派”代表人物魁奈甚至主张欧洲引进中国的科举考试制度。实际上,科举制所体现的公平竞争、择优录取的原则,已经具有某种现代性的特征,以至于启迪了近代西方国家文官考试制度的建立。所以,孙中山先生才会感慨:“现在欧美各国的考试制度,差不多都是学英国的。穷流溯源,英国的考试制度原来还是从中国学过去的。” 需要注意的是,在明、清两代,文、武科举考试是齐头并进,有西方研究者将此一情况称之为“平行路径”(parallel tracks)。清代的文、武科考形制相似,皆始于童试,继以乡试、会试,终于殿试。通过各级考试的人员,相应取得文、武生员、举人、进士身份。可以看出,童试为晋阶之始。1843年的春天,在宁波府鄞县举行了文、武童生考试,美魏茶此时正好住在城内,他亲眼目睹并且十分细致地记载了考试的场景,又以此为引,从异域视角对中国的科举制度进行述论,这些文字发表在1847年2月的《中国丛报》上。在此之前,西文文献中从未出现过对于童生考试如此详细的描述,这也是有关宁波教育史的珍贵资料。在1843年4月11日这一天,美魏茶旁观了武童试: 早上7点,在知县的监督之下,第一层级的军事考试正式开始。这场测试的竞技地点位于城外的宽大场地,这是江东岸一处不错的开阔地。由于这样的考试景象难得一见,加之天气适宜,吸引了一大群人围观。还有一个原因,就是中国人潜意识里的好奇心。在上一次战争(指鸦片战争——译者注)中的惨败以及其他无法言说的原因,促使他们来旁观、观察和比较。 一进入场地,我粗略扫了一眼,发现大概有两到三千名围观者。我的注意力直接投向位于场地南边的一处大型建筑,里面坐着知县,他的周围是一圈戴着顶戴的官员们。他们正在吸烟,尽可能显得睿智而高贵。有时他们会用言语、手势向自己那些不守规矩、令人讨厌的同胞逞威风。主持者前面放着一张桌子,上面还摆放着书写材料,以便于其记录,或者给各个竞赛者好成绩或者坏成绩。 在知县所坐椅子向前引至台阶之下,站着许多考生,他们身着各种颜色的绸缎做的衣服,手挽着弓箭,头戴饰有红色缨穗的帽子。 在考生队列和广场的另一端之间的这块地方,形成了一个长数百米、宽仅7到8米的比赛场地,四周站满了围观者,年轻的和年长的,地位高的和低的,身材高大和矮小的,穿戴华丽和衣衫褴褛的,他们都急于看到竞技的场景,在考生获胜或者失败时,都毫不迟疑地发出喝彩或者叹息。一群警察手执鞭子,散在人群之中维持秩序。在场地的另一端,骑马的弓箭手已准备就绪,他们的表演是所有场景之中最与众不同、最有趣的部分。就在我刚刚挤入观众之中,并对整个场地有个大概了解之后,考试就要开始了。 一个传报员出来大声喊出每批的数量以及考生的姓名,听到点名的考生走上前去回应,同时屈右膝半跪行礼。分好组后,又有人向考生宣布通例与规则。第一轮考试是骑马射箭,考生们来到比赛场另一端,然后准备上马应考。那些马儿,除了一两匹以外,健康情况都很差。它们的身上几乎看不出马梳和刷子的痕迹,披挂着奇异的马具,马鞍很高也不便骑乘,马蹄铁沉重、粗糙,马镫笨拙得难以形容。当考生们上马后,两名号手吹响开始的号角。整条路线超过200码,在右手边有三根距离相等而且离马道中心只有几码之遥的圆柱,每根柱子都被涂成黑色,从上到下挂着三个红色的大球,面向策马驰来的弓箭手。 红球中间的圆形点为靶心,是骑手飞驰而过时需要射中的目标。当他前进时,会有人摇动小旗催促其射箭;当箭射中目标,则击打一种小鼓,同时将一面大旗倾斜指向地面。就参赛者来说,他是需要有些技术的,在没有手执马缰的情况

|