|

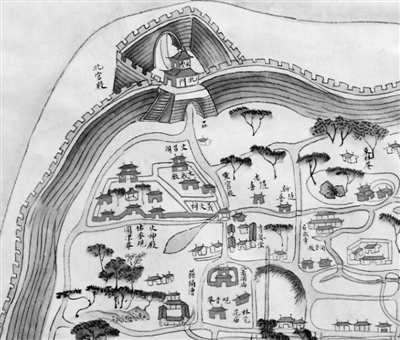

19世纪《宁郡舆地图》中有宁波北门(永丰门)内的育婴堂的位置标注。 |

田 力 慈善是中华民族的传统美德,它既是一种个人的德性意识,又是一种社会的文化行为。慈善活动在中国各个历史时期都得到了不同程度的发展。清代是传统慈善活动发展的高潮,除了官营慈善机构之外,又出现了由民间力量主导的各类善堂善会。按照日本学者夫马进的解释:“善会是个人自愿参加的、以实行善举为目的的自由结社,而善会办事机构的所在以及具体实施善举的设施则是善堂。”这些慈善组织的义行善举众多,包括:育婴恤孤、安老助贫、恤嫠清节、施医施药、施棺助葬、救生义渡、刊布善书、兴学助教、惜字放生,等等。清代宁波商业发达、经济富庶,在官府的支持倡导之下,势力日趋雄厚的绅商精英积极推动慈善活动,出现兴盛的局面。宁波地区的善堂善会类型多样,如:养济院、育婴堂、清节堂、惜字会等,它们以济人利物为主旨,在救助社会弱势群体、便利民众生活、改良社会风俗、促进社会整合等方面,都发挥了非常积极的作用。美魏茶通过实地走访、查阅资料等方式对宁波的善会善堂进行了深入了解和研究。在1843年1月10日的日记中,他讲述了自己对于宁波育婴堂的调查: 在外面门廊的左手边是一个婴儿床,可以将弃婴放在上面。在入口处写着几个醒目的大字“教成保赤”,即“保护幼儿,养育到成年”的意思。跨过门槛,你就会进入到一个铺设整齐的方形广场,在左右两边各有一个侧门,门上写有“奶房”二字,这里是育儿室。许多粗俗的妇女透过窗子偷看我们,怀里抱着大声啼哭的婴儿,后面还跟着穿着邋遢的男童和女童。这些女子就是乳妇,而孩子们都是弃儿,每位乳妇需要照看2到3个小孩。我很少看到过这样肮脏的、不洗澡的、衣衫褴褛的儿童。目前在这所机构中收养了60至70个男性和女性孩童。房子的一侧分拨给女孩们居住,另一侧则住着男孩们。我们获准进入由20到30个房间组成的女童育儿室参观,发现此地与男童育儿室同样肮脏,在其他方面也一样。但是主管或者叫负责人的房间看上去却挺像样的,这与我们刚才看到的孩子们的房间形成鲜明对比。 该机构的目标是为被丢弃的婴儿,或者是贫困父母的孩子提供家庭的保护和养育。男孩们一直长到14或者15岁才离开这里,受聘出去工作,或者是被某个家庭收养。而女孩们要到16岁的时候,她们有的被雇为侍女,有的被纳为小妾,还有的被某些家庭许配给家中的儿子或者孙子。 这所机构已经有100多年的历史了,始建于乾隆皇帝登基的第一年,那时只有24个房间。在乾隆统治时期及去世后,又经历了多次的重修,规模已经扩大许多,现在已经有超过100个房间,包括负责人的住所和公共大厅。在1841至1842年英国军队占领宁波期间,育婴堂的部分建筑被摧毁,最近才修好。 育婴堂获得各种来源的支持。它每年的收入来自利息,个人捐献,房租,以实物或金钱作为出租土地的回报,以及宁波府属六县每年捐出的粮食。最近一次刊印的宁波地方志(这本历史著作出版于50年前)上记载,从该机构初建到那个时期,其资本总额加上每年利息达到10300两白银。我们还了解到,育婴堂拥有由别人慷慨捐赠的209英亩土地,每年出租18间房屋和一个仓库可获租银58两有余。这本地方志提到,在乾隆四十年,皇帝发布诏令,要求宁波府治所在的县(指鄞县——译者注)每年捐米38担4斗,宁波府所辖的慈溪、奉化、镇海、象山、定海五县各捐米36担到慈善机构的基金里,“每月给发乳妇婴孩口粮药饵一切”。除了上面所提到的负责人,育婴堂还设有一名政府的督察员,他对该机构事务了如指掌,制止挥霍浪费,防范贪污公款。 从美魏茶引用的文献内容来看,他应该是查阅了清乾隆五十三年(1788)刊刻的《鄞县志》。据县志记载,育婴堂位于“永丰门内佑圣观左”,乾隆元年建大门、厅堂、群层,共24间,大学士兼浙江总督嵇曾筠题其匾,曰“教成保赤”。根据美魏茶的描述,当时育婴堂的生活环境相当糟糕,这也表明传统的育婴堂制度在嘉道时期已弊端丛生。值得一提的是,1908年,经张世芳女士(其父为两任南洋公学提调兼总理的张美翊)创议,地方官府将这所有着一百多年历史的育婴堂改设为幼稚园(幼儿园旧称),这也是宁波最早由国人设立的幼儿园。 “幼有所养,老有所依”,一直是儒家治国的重要理念。在清代,官府不仅开办育婴堂以“养少存孤”(雍正帝语),还广设养济院以“收养鳏寡孤独及残疾无告之人”。不过,美魏茶认为这些养济院存在很多问题,“其中最臭名昭著的、最缺乏道德的就是那些充满贪欲的管理人员。他们为了敛财,会毫不犹豫地去克扣极度饥饿和无助的人们的津贴。这样的评价适用于帝国所有的慈善机构。” 除了育婴堂和养济院,美魏茶还介绍了其他的一些善堂善会,比如清节堂,“是为那些在尘世上失去一切支持的贫穷寡妇们提供的避难所。这是一处由私人捐资并经政府批准修造的建筑。对于那些已有婚约的年轻女子,若未婚夫在成婚前已去世,她们经历这样的不幸还发誓要永保贞操,也可以获准入住清节堂”。又如义塾、义学,由私人捐款设立,“是为贫困学生提供教育的机构”。 美魏茶尤其关注一个综合性的慈善机构——体仁局,他是“偶然间找到一份这个机构在1836年的报告,发现了一些特别的和有趣的地方”。根据《鄞州慈善志》的介绍,道光十四年(1834),体仁局由官绅创立,为甬上三大善堂之一,其址在鄞县旧邑庙后进。每年春、冬两季搜拾城乡无主暴露棺木及遗骸,迁葬于坟山;施送贫民棺材,有死于路上者代为敛棺。还于每年六月制作暑药施送,系卧龙丹、藿香正气丸两种,由局内自行配制。由于美魏茶阅读了体仁局的原始报告,故而对它的活动有更加清晰的认识。他在日记中列举了设立体仁局的九个目的,并附录了详细的统计数据。比如第一个目的是“照顾被遗弃的婴儿”,当时收养了42个孩子,其中8个是男孩,其余均为女孩。本年度负责照顾这些孩子的乳妇的名字也被明确记录下来。“每个孩子一年的平均费用是9600文钱,相当于8美元,或者是1英镑13先令4便士。在医药费中,列有一个奇怪的项目,是为7个女孩缠足花费524文钱。每年为这些孩子支付食物以及照顾和医药的费用总额是81英镑10先令。”第二个目的是“在寒冷的冬季,为穷人提供衣物”。报告记载,在1835年,体仁局向育婴堂和城乡的贫困乞丐发放衣物。“乞丐常在雨季和冬季所穿的一种遮盖物也是由该机构捐赠,其实这种衣服不过是披在人身上的粗糙的稻谷袋而已。这个季节分发的衣物总计达到2698件”。美魏茶指出“建立这个机构还有一个重要的目的是收集纸张并且烧掉”,“对于书写纸或印刷纸的尊重是极度神圣的。因此在某些时节,该机构会派人挨家挨户收集有字的碎纸片和残页”。据中文史料记载,体仁局所兼的“惜字”善举,以局内栈司2人带收,磨研药料及收租时每月约出收10天,此外每月约出收20天。在体仁局的年度收支方面,美魏茶说“1835年,收入总计3351902文钱,即588英镑13先令6.5便士;支出为2636717文钱,即457英镑15先令3便士”。 开埠之后,宁波的慈善机构类型出现新的变化。以基督教、天主教为代表的西方势力在甬创办慈善机构盛极一时,主要集中在教育、医疗、救济等方面。比如基督教传教士们开办了大量公益性质的新式学校,早期著名的有马利姑娘在1844年设立的女校和美长老会宁波差会在1845年创办的崇信义塾;又如玛高温、麦嘉缔等传教医生开设的西医诊所,医院均免费施诊施药。天主教方面,1855年在宁波南门设育婴堂(后迁至药行街改称仁慈堂,专养女婴),由仁爱会修女负责,开办九十余年,共收养31571人;1870年在江北岸天主堂后侧建立的普济院,于1910年扩建后颇具规模,“广收废疾无靠贫民,为数不下五百人”。 或许作为外国传教士,美魏茶自己也没有想到,西方教会在宁波的慈善机构能够有如此的规模与影响。

|