|

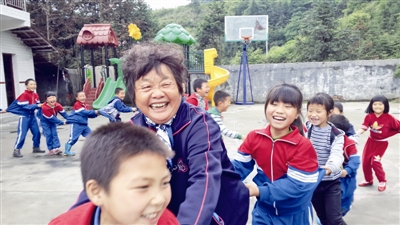

周秀芳在湖南溆浦支教 通讯员 杨磊 摄 |

|

周秀芳获评第七届全国道德模范 通讯员 高培霞 摄 |

“如果我倒下了,就把我埋在这片土地上。”这是73岁“支教奶奶”周秀芳的深情告白。 她,是宁波市李惠利小学的退休教师,66岁走上支教路。 她,是爱心搬运工,4年时间筹资1098万元在湖南溆浦县建起29所希望小学。 她,继去年获得全国扶贫工作最高奖——全国脱贫攻坚奉献奖后,今年又获得我国精神文明建设领域个人最高荣誉——全国道德模范。 从“支教奶奶”到“毛衣奶奶”,从“顺其自然”到“挡刀女孩”,在宁波,涌现了许许多多的感动人物。他们用自己的拳拳爱心,用自己的默默坚守,给宁波这座文明城市镌刻了最温暖的底色。 千里支教,她甘当爱心“搬运工” 73岁,对大多数人来说,正是颐养天年的年龄,但宁波市退休教师周秀芳却选择远离家乡到贫困山区支教,开展精准扶贫。 一位古稀老人背井离乡图什么?刚来的时候,溆浦当地村民想不通:“你在这里能拿多少钱?这里有你的亲戚朋友?” 周秀芳笑而不语,她千里支教,只为达成一个心愿。这个“愿”就是报答当年老师对她的无私资助。小学四年级时,周秀芳曾因家庭贫困辍学。“有一位鲍老师来到我家,说我不读书可惜了,主动帮我交了学费。”这段少年时期的困苦经历,让她感受到爱的温暖和力量。打那以后,她一直有个心愿,希望在有生之年帮贫困孩子做些什么。 2015年3月初,周秀芳从宁波前往湖南怀化市溆浦县北斗溪镇。她长途跋涉、旅途颠簸:24小时绿皮车,2小时大巴车,2小时中巴,再坐面包车。当车辆在3米多宽的蜿蜒崎岖的山路行驶时,恐高的她一路紧闭双眼。 第一次来到九溪江乡桐林小学,眼前的场景让周秀芳震惊了——一栋简陋的木房,16个孩子在认真聆听一位60多岁的老教师讲课,孩子们围着火炉冻得瑟瑟发抖。她当即决定留下来,开启溆浦的支教生涯。 当地村民收入很低,很多家庭都是困难户,走访贫困学生时,她总会偷偷给学生家长塞钱;看见孩子们穿着单薄,她张罗着给他们买校服;给学校买电脑,让留守儿童可以和在外打工的父母视频通话;看到有孩子患眼疾,她自掏腰包联系医院给她动手术……周秀芳每月退休工资有7000多元,但在最难的时候工资卡上经常只有几元的余额。 支教结对、捐建希望小学、精准扶贫……周秀芳的爱心支教路不断“升温”。她用大爱情怀为山区孩子点燃希望之灯,也为贫困协作搭建爱心之桥。在湖南溆浦支教帮困4年多时间,周秀芳及其爱心团队捐建的希望小学已有29所,400多名贫困生得到结对帮扶,累计捐款物达3400万元。 平均年龄77岁的“奶奶天团” 知道,她们的平均年龄已有77岁。本是尽享天伦的年龄,但她们坚持公益,携手奏出了这座城市的最美和弦。 “宁波的‘奶奶们’了不起!”宁波市音乐家协会主席陈民宪在他的微信朋友圈为宁波的爱心奶奶们点赞。 “这是一股特殊的巾帼‘她力量’,传递着人世间最动情的爱与温度。”宁波市妇联主席顾卫卫说,在这座城市的文明历程中,宁波奶奶们留下了浓墨重彩的篇章。 虽年逾古稀,但“支教奶奶”的爱心之路却越走越坚定。在宁波,有许许多多这样的老人,让我们心生敬意。 “毛衣奶奶”韩翠菊坚持为贫困地区的孩子打毛衣,在公交车候车点,在医院的输液室,哪怕是在异国他乡的旅途,她始终衣不离手,她的坚持让我们感动。 “钢琴奶奶”莫志蔚为了实现80岁生日愿望,捐出10架钢琴放在城市公共空间,悠扬琴声在城市上空响起的时候,她的执着让我们感动。 “送粥奶奶”陈杏娣义务为彻夜排队购票的返乡外来工免费送“暖心粥”,成为寒冬里最温暖的画面,她的朴实让我们感动。 她们组成了宁波的“奶奶天团”,很多人可能不 他们给宁波镌刻最温暖的底色 这一年,宁波涌现了很多感动人物,但有一个人的名字,始终让我们念念不忘,她就是“挡刀女孩”——崔译文。 危机关头,年仅20岁的她用柔弱的身躯替同学挡下8刀。她见义勇为的壮举感动全国亿万网友。人民日报、新华社、央视等众多媒体纷纷报道她的事迹;她的话题两次登上微博热搜榜第一位,累计阅读量超过8.9亿次。 采访中,记者问她,“怎么有勇气一次次冲上去?” “如果我不冲上去,她可能会死。”崔译文的直白,让人心疼。 很快,这个“95后”宁波姑娘走红全国,在她的背后,是军人家庭的“硬核”基因,更是宁波这座城市的文明底色。 正因为有这样的文明底色,我们看到,在火苗四蹿的楼道,在其他陌生城市,宁波人一次次“挺身而出”,诠释着他们最美的模样。 5月26日凌晨,奉化庄山社区一居民楼发生火灾。家住顶楼的马名峰抄起灭火器冲进火场。短短几分钟,他7次进出火场,用完了7个灭火器。那被烧焦的发型在网络上刷屏,他有了一个亲切的称呼——“烫头叔”。 在青岛流亭机场候机楼,一名中年男子突然失去知觉倒卧在地,正在等候登机的宁波市第一医院护士长胡勤波挺身而出,凭借娴熟的医务技艺,第一时间展开现场急救。 面对“生死时刻”,宁波人从未犹豫,他们只有一种姿势——冲上去。但更多的时候,他们只默默做着同一件事。 每年11月下旬或12月初,总有一份特别的爱如约而至。11月27日,宁波市慈善总会收到一封署名为“其然”的挂号信,信里是厚厚一叠汇款单,一共103张,共计101万元。从1999年起,“顺其自然”每年向宁波市慈善总会捐款,至今有21次,累计金额达1155万元。 “爱心城市”早就成为宁波一张最亮眼的名片,凡人善举不断涌现,他们的一言一行点亮了城市的文明之光,给宁波镌刻了最温暖的底色。 记者 薛曹盛 热词点评 经济日报宁波记者站站长 郁进东: 支教奶奶,演绎人间大爱,是宁波的凡人善举,是宁波文明城市的最好写照。

|