|

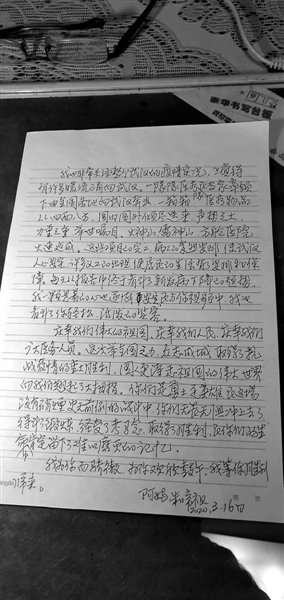

▲朱啼祖给史偶苏写的信,写好后用手机拍下,微信传给史偶苏。 |

|

▲结束休整后,史偶苏去看望“阿妈”朱啼祖,两人在小区里晒太阳聊天。记者 崔引 摄 |

“回家最想做什么?”回家前,宁波援汉医疗队队员史偶苏每次接受采访时,都会被问到这个问题。 “去看我阿妈,我想死她了!”她一直这么回答。 这个回答很平常。 医疗队回宁波后直接去象山休养。在休养的最后一晚,她收拾行李时,记者随口多问了一句:“你说的阿妈,就是妈妈吧?” “是比妈妈更亲的人!”史偶苏叠衣服的手停了下来,嘴角泛起笑意,眼神亮了许多,“是她把我带出大山,改变了我的命运,让我成为白衣天使,她还是我的导师、闺蜜、精神支柱……” 昨天,结束休整的第二天,记者陪史偶苏去看她的“阿妈”朱啼祖。久别重逢的她们坐在一起,细细碎碎地聊着家常。在记者的不时发问中,两代医护人员的27年母女情缘,一点一点浮现在眼前。 “阿妈”家新来的小女儿 史偶苏是余姚大岚镇上马村一个贫困农家的女孩。1995年,她10岁(虚岁)那年的暑假,第一次去见“阿妈”朱啼祖。 深山里的孩子出去一趟不容易,那天,史偶苏天不亮就出发了,顶着星光翻过大山,在路口等过路车,坐到宁波汽车南站,再转车前往镇海。 小女孩,一个人,捏着信封边走边问,兜兜转转终于找到了镇海中医院。 “我找朱啼祖!”史偶苏说,当时她对门卫大爷说这个名字的时候,心“砰砰”直跳。 那时,朱啼祖通过“希望工程”和史偶苏结对已经两年了,因为她定期汇来的学费,史偶苏得以继续学业。两人一直书信联系,四年级暑假,史偶苏收到了朱啼祖的邀请:“来镇海我家玩吧。” 多年后,两人和记者说起初遇的场景,都无比感慨。 朱啼祖说,没想到这姑娘人小胆大,会一个人跑来,看着瘦瘦小小的她满头大汗站在那里,心不由一热。 史偶苏说,她没想到的是,当时已50多岁的“阿妈”竟然那么好看,卷发,大眼睛,白大褂里面的碎花长裙衬得她肤白似雪,身材纤纤。 “这是您女儿?”很多同事都开玩笑地打趣。 “我小女儿!”朱啼祖亲热地揽着史偶苏的肩。 “阿妈!”史偶苏就这样叫上了。之前的两年,她在信中称朱啼祖为“嬷嬷”。 “阿妈”是她坚强的依靠 “阿妈”家的木地板亮得能照出人影,她总忍不住想在上面滑滑梯;“阿妈”家的餐桌很丰盛,她在那第一次吃到了虾蛄、梭子蟹这样的海鲜;“阿妈”注重穿衣搭配,常给她买衣服,说“女孩就要漂漂亮亮的”…… 史偶苏长大后才知道,“阿妈”是大家闺秀。“阿妈”成长在一个和她完全不一样的家庭,也为她打开了新世界的门。 头几次去“阿妈”家,史偶苏拘束地坐着。 “阿妈”笑着递来扫帚,“你看地上脏了,帮我扫下好吗?”她很高兴能有事做。 “阿妈”说:“平时多留意,想想能为别人做些什么,自己也挺开心的对吧?”这话让她受益匪浅,尤其在成为护士之后。 在“阿妈”的引导下,这个山里孩子的视野越来越开阔,生活越来越明亮,待人接物逐渐得体自如。从家门口的村小,考上镇里的初中,考进余姚市区的高中……当越来越近的高考像山一样压下来时,“阿妈”就是她的精神支柱。 之前基础弱,史偶苏觉得每一步都走得艰难。“阿妈”鼓励她:“底子薄说明潜力大啊!”“我们起点低,但路还长,努力跑就是了!” 女孩渐渐长大,但和“阿妈”的感情却越来越深厚。 60多岁的“阿妈”还和她一起分享少女的心事:“我也是你这么大过来的,真喜欢上了谁,也没什么大不了的!” 填高考志愿的时候,史偶苏对未来并没有明确的打算,惟一确定的是,想成为“阿妈”那样的人,于是填了“温州医学院”(现为温州医科大学),也由此走出大山。

|