|

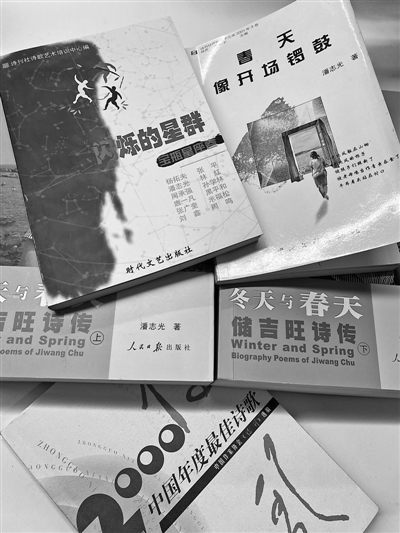

潘志光的作品集 |

|

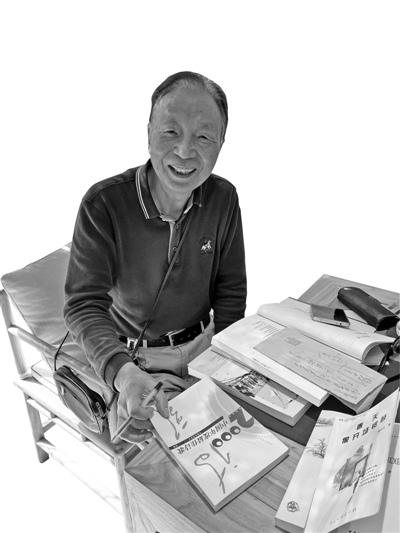

潘志光 |

年近八旬的潘志光看上去比实际年龄显得年轻,而他的诗作更是比他的年龄要年轻很多。“潘志光在上世纪中后期就是浙江诗坛的中坚分子,确是个老诗人;但今天他写的诗,既乡土味浓,又时常带有后现代的色彩,很前卫,像年轻诗人写的,我们爱读。”对浙江诗坛有所了解的读者如此说。 从十七八岁开始写诗,人到中年从写传统诗转型写现代诗,58周岁那年跻身《诗刊》“青春方阵”,如今已78周岁的潘志光仍保持着一颗旺盛的诗心,今年疫情期间他写了两首——《送行》和《坚守在家的日子》,他说,“诗歌支撑了我的人生。这么多年来爱诗、写诗的最大收获是精神上的快乐。”这大概也是他能由内而外保持年轻的秘诀吧。 少年时光 泡在温暖的文学里 回想起自己发表的第一首诗,潘志光笑了,那是1958年的事了。 潘志光和国画大师潘天寿是同乡,1942年出生于宁海冠庄,虽是农家子弟,却从小喜欢舞文弄墨。 1958年的一个夜晚,尚在学校读书的潘志光,在建筑工地脚手架上,头一次看到了火花四溅、色彩绚丽的电焊场景,这在很多人眼里最普通不过的场景,却让潘志光心跳加快血流加速,他要写一写这场景,为此他当天晚上竟然失眠了。没几天,他化名写的一首电焊工的诗在《浙江工人报》发表了。“这可算是我的诗歌处女作。”潘志光告诉记者。 之后,无论是参军入伍,还是退伍后在宁海县委、五金交电公司、宁波如意股份有限公司等单位工作,潘志光一颗爱诗、写诗的心越来越炽热。 “在部队,我最初是计算兵,后来搞新闻报道,那时就在《解放军文艺》《人民日报》等报刊上发表诗作。”退伍回到宁海工作后,年轻的潘志光当时最大的业余爱好就是和朋友们一起谈诗论文。 宁波著名剧作家杨东标也是宁海人,和潘志光是好友。他回忆说,当时除了工作,“他(指潘志光)整日与我和袁哲飞(时在宁海县文化馆)混在一起,谈文学,谈诗歌。三个人一起编印《宁海文艺》,一起合作诗歌,一起在越溪深入生活,一起去拜访方牧、薛家柱、胡尹强等老一代诗人作家。那些相处的时光,就泡在温暖的文学里。” 中年转型 “挤”进青年诗人行列 上个世纪80年代初,由朦胧诗开端的现代诗风靡全国,这让像潘志光这一代的诗人变得难以适从,有的诗人甚至就此罢手,转向散文、电视剧本等其他文学体裁的创作。潘志光经过思考,选择了对诗歌的坚守。 “我们这一代人,诗歌的起步受到时代的局限,从小所读的诗也几乎都是直白式的‘传统诗’,就像那时男的都穿中山装,女的都穿列宁装一样。而现代诗风袭来,那种感受方式、想像方式、表达方式都是不一样的。如果不跟上诗歌新的潮流,就会被淘汰;而要转型,又谈何容易?这就像一个运动员,原来是扔铅球、掷标枪的,现在要改为练举重、打乒乓球,不适应是肯定的。”潘志光告诉记者,他突破自己,跟上诗歌前进队伍的“秘诀”是学习!“那一段时期,我大量地读诗。读20世纪早期中国的新诗,读波特莱尔、马拉美、瓦雷里,读庞德、勃莱,读希尼、毕肖普,读中国新时期优秀诗人的作品……”从中汲取营养,把中外古今的诗歌艺术融合,从而化为自己的东西。算起来,那时潘志光40有余,已人到中年。 功夫不负有心人。2000年《诗刊》4月号“青春方阵”栏目发表了潘志光的两首诗《桃子》和《伞》。时任浙江省作家协会诗歌创作委员会主任的张德强看到后,给潘志光打来电话:“老潘,这期《诗刊》你看了吗?北方也有个潘志光,是个青年诗人,在‘青春方阵’栏目发了两首诗。”潘志光笑了:“那是我写的。”张德强更惊讶了:“怎么把你这个快60岁的人和青年诗人邹汉明他们放在一起啊?” “因为编辑不认识我呀。”放下电话,潘志光很开心。 尽管之前也曾在《诗刊》发表过诗作,但潘志光内心一直把这两首诗当作自己在《诗刊》发作品的“第一次”,因为他“挤”进了青年诗人的队伍。 写诗一甲子 诗心仍不老 自《诗刊》“第一次”之后,潘志光的创作进入旺盛期,不仅频频在《诗刊》发表作品,还常在《诗歌报》《扬子江》《星星》《文学报》《诗江南》《上海文学》《诗探索》等报刊发表,并有作品入选“年度最佳诗作”等选本。2001年10月,他出版了诗集《春天像开场锣鼓》;2008年8月,潘志光写身边人物、宁波如意公司董事长储吉旺的“诗传”,共120万字、600多首诗的《冬天与春天——储吉旺诗传》由人民日报出版社出版;2019年10月,第九届中国红高粱诗歌奖揭晓,潘志光以组诗《丁岙村诗页》杀入前十名,在全国几万首参评诗歌中脱颖而出,跻身“提名奖”;今年疫情突袭,潘志光一首《坚守在家的日子》入选“浙江诗人抗疫诗歌特辑”,又应宁海桃源街道兴海社区约稿写了一首《送行》……虽然年近八十,但他诗心不老! 业余写诗的一大好处是自由,没有压力。“我的诗都是因为对某一件事情有触动而写。”潘志光说他写诗很慢,往往先在内心酝酿着,然后凌晨四五点醒来,脑子最清醒的时候,把全诗想好,再起床写下来。“偶尔也有一气呵成的,像入选《诗刊》2000中国年度最佳诗歌的《外面有人走动》,最初是写在一个乒乓球的包装盒子上的,因为当时脑子里突然冒出诗句,就马上拿纸笔写下来。” 如今相比早年时写的诗,潘志光说,不一样是肯定的。随着年龄的增长、阅历的加深,对很多问题的看法、对世界的认识都更加深刻了,“虽然我诗中的取材、意象仍是身边的日常生活和常见事物,但多了思考的成份。” 除了写诗,潘志光和妻子邵常娥还双双写得一手龙飞凤舞的狂草,后者是中国书法家协会会员。潘志光有时候写好诗,会拿给妻子看,若对方没有领会诗中寓意,还会“点拨”一下;妻子写好书法也会让他鉴赏,他时常提些建议,让妻子由行草转攻狂草就是潘志光的主意,他觉得写狂草的女书法家不多,攻狂草有利于妻子“冒”出来。 “我的闲暇时间就被写诗、书法和看书占领了,其他的我都不会。”潘志光笑着说,人总得有个爱好,这样才不会感到无所事事,这么多年爱诗、写诗,“最大收获便是精神上的快乐。可以说,诗歌支撑了我的人生,在碰到艰难困苦的时候,是诗歌帮我度过。虽然现在上年纪了,但在健康许可的情况下,我还是要继续学习,跟着诗歌主流走,伴诗前行。” 在潘志光的眼里,家乡宁海有山有水,“太阳带有野菊味,月亮带有青草味,星群有一半掉在灌木丛中,员工的身上带有簇簇蛙鸣声”。有这样的一颗诗心,怎么会老呢! 记者 俞素梅 文/摄 附潘志光诗作一首 《荒草地上的一棵小树》 荒草地上 长着一棵指头般粗的树 瓜地里立着一棵苞谷 一棵藤攀着它的身子 爬上去了,二棵藤 攀着它的身子爬上去了 三棵藤攀着 它的身子爬上去了 好多藤攀着它的身子爬上去了 小草站在朴实中 一天,小树在阵风中倒下了 一群蚂蚁 读着小树白色的沉默

|