|

胡国光 |

|

各式藏品 |

|

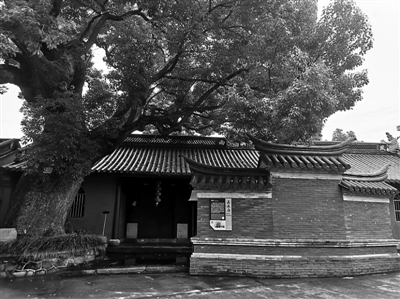

嘉溪庙 |

|

农耕用具 |

夏日清晨走进嘉溪村,白墙灰瓦、泛着青灰色的石板路,空气中夹带着丝丝甜润。村内干净整洁,村道一侧的溪水潺潺,有村民在溪边洗涤,竹林随着风声沙沙作响。 嘉溪村,位于北仑大碶西南,由嘉溪、乌石岙、陈家三个自然村组成。因为有“牡丹岩”“羊山下”两支小溪流经村里,两溪之间山清水秀,故而得“嘉溪”美名。 村口有一座百年“嘉溪庙”,庙前一株古香樟树,相传为戚继光亲手所栽。村里还有一个秘密花园,主人收藏着各式石刻、农耕用具,守望和传承着村文化。 古樟和老庙的传说 在嘉溪村,可以寻觅古村文化,更能探寻千年时光流转的痕迹。听村里的老人讲,村中出土的汉代陶器五孔罐等实物表明,早在汉代便有先民在此栖息。 村口红墙黛瓦的嘉溪庙,内奉北宋名将曹彬之像,现存建筑为清同冶十二年(公元1873年)重建。1997年,经过修缮的嘉溪庙被核定为北仑区文物保护点。庙门门柱上的楹联书写着:慈航万里,嘉溪七佛迎水月;博爱千秋,太白九龙抱云莲。22个字,囊括了嘉溪村的人文历史。 庙门左侧有一棵400多岁的古樟树,古树有传说。相传嘉靖三十五年(公元1566年),戚继光作为参将镇守宁波、绍兴、台州三府,统领抗倭。一次经过灵岩乡(现大碶街道)嘉溪一座小庙,停下来休息,谁知他的战马不小心弄断了庙前的小树,戚继光过意不去,就亲手补种了一棵。村民们得知后,代代相传倍加保护,它便长成了现在的参天大树。这棵樟树遭受过好几次灾难, 约2002年断过一枝,但目前看来依然生机勃勃。 至于嘉溪庙的由来,据村里年长的胡师傅介绍,这座庙建于元天顺元年(公元1328年)。当时,乐昶任定海(镇海)百户,由湖塘村迁到了嘉溪来居住。因他非常敬仰北宋时期爱民如子、为国立下功勋的曹彬大将军,所以特意造了小庙来祭祀曹彬。后来嘉溪庙逐步扩建,清康熙三十五年(公元1696年)县令唐鸿举为庙题过两块匾额“怀葛高风”、“誉髦斯士”。清光绪年间,举人虞景璜曾为祀曹彬将军写过记事。嘉溪庙现存主体建于明末清初,保存较完整。庙内的墙上记载着历年修葺出资名单,最早一次是清代同治年间,2009年是最近一次村民集资修缮,并搭建了戏台。 经过乌石岙村口,还能远见群山环抱中黄墙青瓦的古阿育王寺。这个寺是阿育王寺的旧址,俗称“小育王”。始建于西晋太康三年(公元282年),梁武帝时兴建寺宇,并赐“阿育王寺”额,宋真宗时又赐名“阿育王山广利禅寺”。传说举世闻名的舍利宝塔就在此被发现,“涌见岩”遗址如今还在山上,开山祖师爷慧达大师的墓塔也在此处。唐宋时期,日本佛教各宗的开山祖师大多来过古阿育王寺求法、参学,许多日本、高丽高僧将灵骨安放于此。 村中的草根收藏家 胡国光,57岁,嘉溪村人,是一位民间草根收藏家,也是村中文化的守望者和传承者。 南宋石雕、青花瓷碗、老式门牌、清代地契、服装、唱片机……胡国光从小就喜欢收藏东西,20岁起他开始收藏文革物件、烟盒、火柴盒、钱币等。日子久了,收藏的门类越发广泛,现已发展到收藏石雕、石刻数十吨。每每向人介绍起他的石头,胡国光总是乐在其中,滔滔不绝,石块在他手里渐渐鲜活,“这块石头是清代的,刻的是八仙过海。这个是一束莲花,看看这雕工漂亮吧?这个荷花瓜棱柱石底座也非常精美。” 收藏和学习的过程中,胡国光不知不觉成了村文化的守望者和传承者。2012年第三次文物普查时,村里一座石牌坊没被发现,石牌坊位于嘉溪村西侧的夏树山南坡,通高3.67米,为双柱双枋穿斗式仿木结构,风格朴素而雄健。 胡国光说,石牌坊处原为嘉溪胡氏墓园,古墓已于上世纪60年代因挖取坟石被破坏,墓室也曾出土过一些志石和锈蚀的铜器,当时这座饱经沧桑的石牌坊就藏身于果木丛中。因胡国光报送信息及时,经过北仑区文物部门专家鉴定,判断该石牌坊的年代为宋代,作为文保点一直保存到现在。 胡国光收藏的每一块石头都有自己的故事,比如国画大师张大千题写的墓碑。“这块墓碑是上世纪五六十年代村里拆坟时遗留下来的,当时看到它的时候,它正静静躺在村民家的猪舍旁,谁都不曾想到这是大师留下的墨宝。” 因为碑体巨大,胡国光时下将这块墓碑反向覆盖保存,而从他拿出的旧照中,依稀能见大师笔墨之风华。碑文题写:芝芳王先生墓。落款:蜀中张爰题。落款时间:建国二十二年四月(1933年4月)。目前虽无法考证张大千与墓主的关系,但胡国光认为,国画大师张大千一生云游四海,造访名山,留下墨宝无数,能让后人欣赏到散落于嘉溪村密林深山的艺术佳作,无疑是一件幸事。 筹备乡村老物件展示馆 近些年,胡国光也开始收藏村里的农耕文化遗存,不少藏品都是从村民家里收集来的老古董。古时用以砸捣、研磨药材食品的小石臼,大部分年轻人都没见过的“骑苗”(农民种田时防止腿部受伤而制作的一种器具),“推苗”(种田时用于脸部保护),牛吃桶(春耕时用来盛放牛的饲料),草鞋耙子(编草鞋的工具),翘扁担(挑重物时用)……在胡国光的院子里,一系列农耕用具一应俱全,它们的每一个细节都真实鲜活,无不诉说着农耕文化的历史沿革。 在胡国光的影响下,一些村民开始自觉加入传承农耕文化的队伍。79岁的村民罗信友去年就抬着“风箱”(能使谷子与瘪谷,米与糠分离)来到胡国光家里,赠送予他保存。这个风箱是罗信友的父亲当年请木匠做的,曾在上世纪八十年代的农业生产中发挥过大作用。罗信友说,“农民、土地和农具,在过去关系非常密切,感情很深。但现在旧时的农具渐渐用不上了,有些农具甚至被当作柴火烧了,我的心里很不是滋味。”他知道胡国光收藏这些东西,于是就想着让他保存起来,“至少以后我的孙子孙女在博物馆看到这些东西,能认识这是他爷爷使用过的农具。” 由于藏品越来越多,胡国光家里的四间房间已不够用。村里今年建好了文化礼堂之后,他的部分藏品得以在文化礼堂之中展览,供村民和游客参观,但场地依然不够大。 7月8日一早,嘉溪村村主任龚永明来到了胡国光家中。他表示,作为浙江省三星级旅游村,自去年开始,村里就有建造“乡村老物件展示馆”的计划,目前选址已定,就等不日开工。在嘉溪村相关负责人看来,数不清的历史遗存散落各地,正需要胡国光这样的乡村文化守望者将它们归置“原位”。“虽然这些传统的手工业生产工具已经被现代化的科学技术所替代,但是我们依然惊叹于人民的智慧及其创造出的美好生活画卷。用乡村农耕农具讲述农村演变的故事和村民的时代记忆,这是今后建成的乡村老物件展示馆所要承担的历史使命。” 记者 吴丹娜 文/摄

|