|

导演应云卫 |

|

女主角陈波儿 |

|

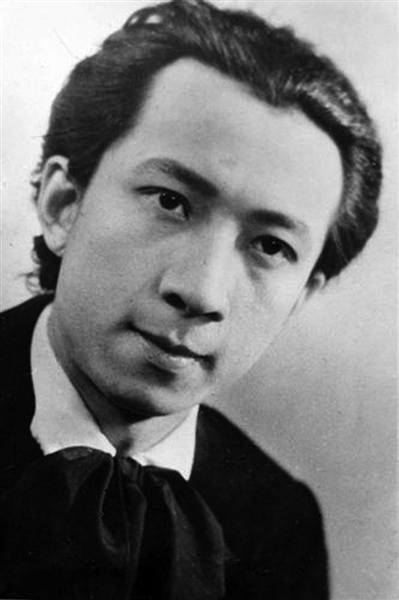

男主角袁牧之 |

正在热映的抗战题材影片《八佰》引发了广泛关注。然而鲜为人知的是,早在四行仓库保卫战发生的第二年(1938年),在汉口的中国电影制片厂就把这一英勇悲壮的故事搬上了银幕,这部82年前拍摄于炮火声中的电影名为《八百壮士》,导演应云卫、主演袁牧之都是宁波人,女主角陈波儿后来也成为了宁波媳妇。 A 袁牧之:我们要利用这一武器打击敌人 “《八佰》热播,引起社会各界对那段历史的回望与缅怀。事实上,第一版《八百壮士》是在淞沪会战的第二年(1938年)拍摄的,由甬籍电影人应云卫担任导演、袁牧之饰演谢晋元团长、后来成为宁波媳妇的陈波儿饰演杨惠敏。”8月26日,宁波甬上名人文化研究院执行院长黄江伟发了这样一条朋友圈。 “之前听说《八佰》部分场景是在宁波拍摄的,后来梳理历史材料才发现,原来早在82年前,宁波电影人就已将这段可歌可泣的悲壮历史,搬上了大银幕。”黄江伟说,“《八百壮士》拍摄时,正值武汉会战,影片是在日军的飞机轰炸下完成拍摄的。”在他的讲述中,这段尘封多年的往事被打开了…… 黄江伟介绍道,全面抗战爆发后,上海、南京相继失陷,中国电影界精英陆续从上海会集到武汉,形成一个强大的阵容。在这一支队伍中,就有《八百壮士》的编剧阳翰笙、导演应云卫和主演袁牧之、陈波儿。 阳翰笙,著名作家、编剧,1925年加入中国共产党,曾参加南昌起义军南征,任起义军政治部秘书长;应云卫,1904年出生于上海,祖籍宁波慈溪,著名左翼电影导演和制片人,1935年被单线发展为中国共产党“秘密党员”;袁牧之,中国电影事业最早的组织者和领导者之一,1940年在延安加入中国共产党;陈波儿,著名演员,被称为“人民艺术家”,1937年在南京加入中国共产党,1947年与袁牧之结为夫妻。 1937年8月,淞沪会战爆发。袁牧之、陈波儿即筹划从上海出发取道南京、武汉前往延安。1938年1月,阳翰笙在武汉提议电影界成立全国性的组织,得到各方一致同意,推定应云卫等35人筹组中华全国电影界抗敌协会,阳翰笙等4人起草宣言。1月29日,中华全国电影界抗敌协会在武汉成立。阳翰笙、应云卫、袁牧之在其会刊《抗战电影》创刊号上发表了关于拍摄抗战电影的意见。袁牧之讲到,“我们要利用这一武器,间接的打击敌人,歼灭敌人。” B “三杰”合作,没有一部不是著名作品 淞沪会战打响后,全国文艺界被八百壮士坚守四行仓库的英勇事迹深深感动,迅速创作出一批优秀作品,如二幕剧《八百壮士》、歌曲《歌八百壮士》等。 阳翰笙迅速写出了电影剧本《八百壮士》。此时,谢晋元等守军仍被困在上海租界。阳翰笙希望通过这部影片,表达中国共产党坚持抗日民族统一战线的真诚愿望。 他把应云卫、袁牧之和陈波儿叫到一起,将《八百壮士》的剧本交给他们,问他们能不能拍。应云卫和袁牧之都高兴地说:“这个题材好。”陈波儿也是异常欣喜,说:“拍,拍,我希望我能参加演出。” 最终确定《八百壮士》由应云卫导演,袁牧之饰演谢晋元团长,陈波儿饰演女童子军杨惠敏。当时,应云卫、袁牧之、陈波儿被称为电影界的“三杰”,他们“合作的影片虽不多,可没有一本不是著名作品”。 电影《八百壮士》的拍摄条件十分简陋,器材匮乏,没有摄影棚,摄制组就在汉口杨森花园布景进行拍摄。在这过程中,武汉保卫战打响,日军飞机时常轰炸,在敌人的炮火之中,全体人员以高度的爱国热情和极强的工作责任心,不到半年时间,即完成了拍摄任务。 C 郁达夫:这是事实的再现和血泪的结晶 1938年7月,《八百壮士》拍摄完成后,立即安排电影放映队在全国各地进行放映,并决定将放映的全部收入,悉数购买书报等慰劳受伤士兵。在“八一三”抗战周年纪念前夕,影片首先在武汉连映5天。 此后,全国各地对这部影片的热情持续高涨。1938年9月6日,影片在香港放映。1939年2月,影片在上海连续放映。1940年,该片在陕北榆林放映,观众达万余人。1941年4月,谢晋元夫人去世后,重庆唯一大戏院连续放映4场该片以示悼念;同年11月,影片在西安放映。 《八百壮士》不仅在国内受到广大观众的欢迎,还在美国、菲律宾、马来西亚以及法国、瑞士的反侵略者大会上放映,反响也极为强烈。1939年初,《八百壮士》影片被译成法文,在法国各地上映。 作家郁达夫看过《八百壮士》后,评价说:“这影片的价值,是不可以和好莱坞或英德诸制片厂,在和平空气里所创制出来的诸种幻想的战事影片来相提并论的。因为一方面的作品,是技巧的搬弄和科学的运用;而另一方面的作品,却是事实的再现和血泪的结晶。”郁达夫号召广大华人在抗战中,要“以八百壮士的孤军苦斗,来作我们的模范。我所以敢推荐这一个影片,希望我黄帝的子孙,都能一看此片,来尽他们对国家民族所应尽的责任。” 完成《八百壮士》的拍摄后,阳翰笙与应云卫即赴重庆大后方,继续以影视作品鼓舞民众士气、支援全民抗战。袁牧之与陈波儿则离开国统区,前往延安。 D 专家:作为宁波人,我们感到非常自豪 谈及这部82年前的抗战影片,黄江伟感慨不已。“首先,这么大的一个历史题材,当年由宁波团队完成,作为家乡人,这种自豪感是非常强烈的;第二个方面,就是感慨于这些早期中国电影人的家国情怀,感慨于他们的使命感。用记录时代、呼唤民众的思路进行创作,非常了不起。第三个方面,回望整个宁波近现代文化艺术创作,尤其是在上海开埠以后,宁波的文艺精英在影视、音乐等各个领域取得的成就,对当下的人们来说,都是一个很好的鞭策。希望这样的感人事迹,能够激励我们继续发挥各方面的力量,让更多的宁波作品能够呈现在人们眼前。” 黄江伟回忆,2017年,甬上名人文化研究院在中山公园逸仙楼,举办了一场“甬籍近现代电影名家成就展”,当时袁牧之的女儿袁小牧专程来甬参加了活动,之后她又赶往天一阁查阅袁氏家谱,进行寻根。“袁小牧向我们提供了100多件袁牧之先生的珍贵史料,供我们研究。这些珍贵物品,一直保存在中山公园逸仙楼中,为我们研究近代影视宁波的发展,提供了很多鲜活、翔实的材料与依据。” 记者 施代伟 实习生 应芷绿

|