|

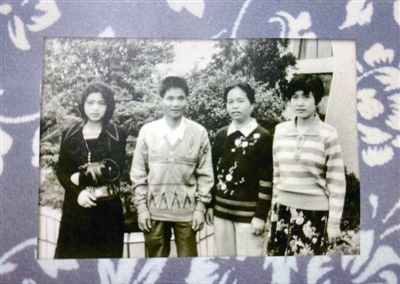

郑涨钱一家人 |

作品回顾 1996年4月15日,《宁波晚报》刊登了作者蔡康的纪实作品《花烛泪诉人间情》,在甬城乃至全国引起较大反响。这组连载作品讲述了余姚农村一个普通农民郑涨钱与妻子刘桂英以及女儿悲欢离合的动人故事,讴歌了普通人的无私情怀,彰显了中华民族的传统美德。 晚报历时半个月,对这一事件进行连续报道,发表16篇文章。其中的主要内容先后被新华社、《新闻出版报》、《解放日报》、《新民晚报》、《羊城晚报》等媒体转载,并被《今日中国》杂志翻译成6种文字向全世界推广。 记者回访 秋冬阳光甚好,回想当年采写《花烛泪诉人间情》的经过,已从宁波晚报退休的老报人蔡康侃侃而谈。他说,事情已过去20多年了,但回忆起来就像发生在昨天—— 1995年9月,宁波晚报副刊部在余姚召开作者座谈会,会议期间,当时还在余姚文联工作的青年作家蔡康提到正在赶写一篇稿件,并简要叙述了故事梗概。 时任宁波晚报副刊部主任的贺圣思极感兴趣,当即邀请蔡康就此写一篇适合在报纸上连载的纪实文学。经过采访、核实、补充,1996年4月,该作品以连载形式在《宁波晚报》刊登,每篇千字左右,连发16天。 这一家人的故事实在太牵动人心,没能集齐16篇的晚报读者强烈要求再刊。蔡康说,当时的宁波晚报总编徐正根据读者的要求,与副总编们商量后,做了一个大胆的创新:将文字集纳后,用7个版面(当天的报纸总共8个版)重新刊登了这个感人的故事。一时间,原本就感动众人的故事,在甬城再度造成轰动。 据了解,此举作为报纸创新案例,进入了高校新闻专业的教材中。 由于报道关注度极高,在热心读者的帮助下,郑涨钱与23年里遍寻不到的小女儿重逢了。 蔡康提了当年的一个细节:当时余姚有位热心的知情人看到报道后,特地找到他,并提供了郑涨钱失散小女儿的详细情况,从而使这件事有了一个圆满的结局。 “当时宁波晚报的办报宗旨是‘心系寻常百姓 可读可用可亲’,这与后来宁波晚报提出要办一张‘有温度的报纸’的思路是一脉相承的。正是在这种理念的指导下,晚报用一篇篇鲜活感人的报道,润物细无声地走进了广大读者的心中。”蔡康说,宁波晚报初创期的氛围给他留下极为深刻的印象,现在回想起来,依然会被当时晚报的领导和采编人员不辞劳苦与精益求精的工作态度所打动。也正是在这种氛围的带动下,蔡康加入宁波晚报这个大家庭后,又写出了多篇引起不小反响的新闻精品。 在《宁波晚报》刊发的连载作品基础上,经蔡康进行修改扩充成书的《花烛泪》,于1997年10月由宁波出版社出版,并获得浙江省“五个一”工程奖等多个奖项。著名作家余秋雨是余姚人,他特为《花烛泪》一书作序,并在序言中反复提到自己的感动,“读完一遍,又读一遍,眼泪无法擦干……”他还为自己拥有这样的父老乡亲而点赞,称其“散发出来的是善的强波”,追求的是“至情至善”。 记者 徐叶

|