|

寻访团参观宁海西店镇樟树村孙氏宗祠。通讯员 龚国荣 摄 |

|

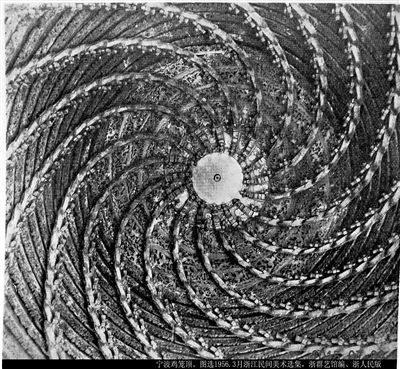

宁波城隍庙的“鸡笼顶”藻井。 |

宁波是戏曲之乡,具有浓厚的戏曲氛围,直到现在还保留着300多处古戏台,这在全国也属罕见。这些戏台有何风格特色,上演过哪些故事?近日,我市学者杨古城、周东旭历时多年合作完成《浙东古戏台》一书,由宁波出版社出版,详尽介绍了这些古戏台的前世今生。 宁波现存古戏台 主要建于清中晚期 今年84岁的杨古城,是老一辈工艺美术师。近日,他在接受记者采访表示,古戏台是戏曲艺术的重要物质载体,也是古建筑艺术的集中体现,承载着物质与非物质文化遗产双重价值,是传统乡土建筑中极具民间智慧的作品。 杨古城本人最早在1956年出版的《浙江民间美术》一书中,读到浙江美院邓白教授作的序。文中赞赏宁波城隍庙古戏台的鸡笼顶藻井“鬼斧神工”,精美的图片给杨古城留下深刻印象。 2000年,杨古城和朋友在宁海县岙胡村寻访,发现一座祠堂的古戏台顶部,竟然悬吊着三个构造不同、精美无比的藻井,这一结构在以往记载中前所未见。自那时起,他开始真正有意识地展开古戏台的深度探访与研究。20多年来,杨古城积累了大量的资料,都是下村走访时记录的一手信息,戏台的位置、特点、村民的讲述……尽在其中。 宁波现存古戏台大多建于清中期到清晚期。有明确年代记载的最早一座是余姚中村白云桥仙圣庙古戏台,建成于康熙八年(1669年)。存量最多、最精美的当属宁海古戏台,存世120余座,代表性的三连贯藻井不仅是浙东也是中国古戏台中的佳构。 戏台集中兴建于这段时期的原因很多。据杨古城分析,首先是经济和商贸的发展,城乡集市普遍,百姓有了文化娱乐的需求;二是手工业不断发展,工匠技艺提高,戏台戏场的建造工艺和水平空前提升;另外,明代晚期民间社庙、宗祠戏台普及,受众更为广泛,一定程度上也促进了古戏台建筑艺术的成熟。 “甬式”风格戏台 省外也有遗存 看戏文对观众来说不仅是享受乐趣,也是许多城乡居民明教化、守礼仪、知古今、辨善恶的课堂。十余年前,青年学者周东旭加入了杨古城的队伍,走过100多座古戏台。他一般负责记录戏台上的楹联和文字材料,测量尺寸。 周东旭表示,古戏台上的楹联往往含有大智慧,寓意深长,又通俗易懂。比如“舞台小天地,天地大舞台”“借虚事指点实事,托古人提醒今人”;镇海澥浦镇都神殿有副戏联“信耶梦耶,传非真耶 秦欤汉欤,将近代欤”,构思巧妙,令人叫绝。 杨古城则对甬式戏台工艺更加关注。宁波现存300余座古戏台中,顶部半数以上有精美藻井,以螺旋娥罗顶(俗称“鸡笼顶”)样式最有代表性。他表示,“鸡笼顶”的名字与关养鸡鸭的古代竹编有关,有象形的意思。藻井雕刻,有螺旋形向上集结于一点的图案,如同古代成年女子头上的盘髻,也如浙东海螺的螺旋形贝壳纹理,民间也称“螺旋娥髻顶”。藻井顶部往往还有铜镜一面,古称“照子”,有很好的传声效果。 “鸡笼顶”在全国很多城市都有遗存,不少是在外从商的宁波人造的。杨古城说,“鸡笼顶”某种程度上可以说是鉴别“甬式”风格的一种标志。比如上海豫园的甬式古戏台,系从上海闸北宁波人办的钱业会馆拆迁而来;上海青浦大观园景区的戏台,乃原四明公所戏台;北京正乙祠戏楼,为浙商宁波帮所造;天津广东会馆戏台、苏州全晋会馆戏台、福州马尾船政天后宫戏台也用了“鸡笼顶”……这些戏台,构成了宁波工艺走向全国的丰富图景。 40万字的《浙东古戏台》一书,将一部宁波戏曲史融入在对100余处古戏台的叙述中,再现了戏台背后悠久的历史和缤纷的传奇,映射城乡变迁乃至社会人文的演进。 记者 顾嘉懿

|