|

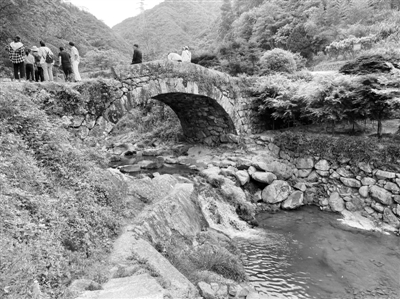

永济桥 |

|

栖霞坑村景 |

|

润庄 |

|

显应庙 |

位于奉化里山的栖霞坑村,是一处宁波老牌古村。 对于乡村旅游爱好者来说,这里可说应有尽有。这里有古道,通连余姚市唐田村,全长15公里,是宁波境内排得上名次的知名古道,可以爬山;这里有古村,栖霞坑村的历史风貌保存得相当不错,古桥、民居、祠堂、古树,村落布局维持较为原始的状态,可以拍照;这里培育有高档民宿,极具设计感,位置也佳,很有网红的气质;这里还有相对成熟的农家乐,来此一天,一顿饱饭是一定有吃的。 因为如此,栖霞坑村堪称宁波最早一批“红起来”的古村落之一,也是发展过程有代表性的中国传统村落。近日,记者在奉化旅游行业从业者,也是文史研究者裘国松的陪同下造访了栖霞坑。 溪山篁竹几人家 从山脉上看,栖霞坑地处四明山南麓的雪窦山徐凫岩大峡谷,位于溪口镇西北,风光胜绝。山中多竹,有溪水穿村而过,称“筠溪”,取竹中之意,为剡溪支流的源头。 夹村两边是巍巍青山。村落聚居区依山傍溪而筑,前后延绵600余米。如今的村内民房,除偶有几幢新房外,大多为清一色青砖黛瓦的传统式民居。建筑群充分利用山区地形地貌,错落有致,背山面水,既宜居,又有观赏性。 清人的《四明谈助》将“栖霞坑”列为词条,其中有如此记述:“两岩崇竦,饶竹木,夹溪逼视,曲突相错……岩下溪水奔赴如雷,岩上众绿阴翳,不见天日。有巨石俯于溪边,可坐数十人,行者必于此乘凉、盥漱,移时乃去。”时至今日,多少风雨过尽,清人所见的桃源般景状,几乎没有大的改变。2013年,栖霞坑村被命名为宁波市第二批历史文化名村。2014年,入选第三批国家传统村落。 栖霞坑村民多姓王、周。栖霞王氏,明代中叶自定海金塘山(今属舟山)迁居栖霞。大约相隔一百多年后,有周姓人家从东岙那里迁过来居住,村史大约在五六百年上下。 旧时,栖霞坑也名“凤栖”,取凤凰栖息之地的意思。有人说,这里与古地名桃花坑相近,风景仿佛,常互有指代。桃花坑,非因种植桃花而得名,而指这一带红白相间、灿若桃花的岩石地貌。《四明山志》里说桃花坑“在二十里云之南。山岩壁立数仞,延袤数百丈,其石红白相间,掩映如桃花初发,故名”。 今人费心寻找,在《四明栖霞王氏宗谱》中,找到一首描绘桃花坑景色的诗:“水复山垂路有余,桃花坑里有人家。溪唇乱落如红雨,洞口粉披赛绛霞。盖透鹰岩频午茶,荫迷虎岭每栖鸦。向津可有渔郎否,也胜武陵景物嘉。” 其实无论是“凤栖”,还是桃源意象,都指向栖霞坑村的隐逸情怀和山壑幽姿,赋予这里洞天福地的意趣。 旧祠民居何处是 栖霞坑村内,古祠、古庙等乡村公共建筑完备,用材精良,气势恢宏。大户人家的民居大多保存完好。 村口附近有“润庄”一座,规模甚巨。门楣上方雕刻着“独占鳌头”,门庭背后是“喜鹊迎客”。“润庄”为贩卖柴爿起家致富的村民王洽成所建,俗称洽成阊门。它是一座典型的清代传统建筑,为栖霞坑现存古民居的经典之作。大门前,筑有围屏墙和大步阶,内部有个偌大的天井。全庄共有29间,前后两进、七架两层,设计布局齐整,左右完全对称。前进稍狭窄、后进较堂皇,柱础、石壁、砖雕花窗,颇为精致;窗棂、屋檐、画梁,令人惊叹。全庄由5部扶梯上楼,间间层层相通。据说王洽成以卖柴爿起家,发迹后成为巨富,依然不忘村民,福泽桑梓,后世传为佳话。 润庄斜对河,原有洽成祠堂一座,亦称式榖堂。它曾是栖霞坑村一座地标性建筑。门楣上有“源远流长”“世袭槐荫”字样。它建于清光绪年间,两正两厢,建筑面积约500平方米。五马山墙,一派晚清风格。式榖堂大厅板壁上,曾经存留着不少斑驳的“捷报”,其中有一张依稀可见“光绪甲辰年(1904)会试第二百七十六名进士”的字样,见证着王家曾经的荣耀与显贵。大厅南侧有清末宁波名流、光绪进士孙锵题写的《式榖堂碑记》。不过,式榖堂多年缺乏修缮,记者近日造访,原址已成空地。 栖霞坑村现仍存一祠一庙。村中段的王氏宗祠,是栖霞坑村王氏祖堂,名敬承堂。建筑高大宽敞,用材优良。柱上刻花描龙,其中月梁、牛腿雕刻精美。祠堂始建于清康熙年间,1945年不幸在战火中摧毁,1948年重建。 显应庙为清早中期建筑,光绪《奉化县志》有载,曰“分祀萧世显”。萧世显是北宋一位奉化县令,在任仅三年,为百姓做了大量好事。据传,他是在为奉化百姓治蝗虫时中风而死的,地方上为了纪念他,盖了许多庙宇。显应庙内有戏台,施八斗藻井。大殿有一悬匾,上书“德媲甘棠”,落款雍正乙卯岁(1735)。 古桥烟树弄晚晴 栖霞坑村现存三座古桥,分别为村口的长寿桥,村中廊桥长安桥和村尾的永济桥。潺潺的清溪世世代代从桥下流过,勾勒出一幅别有洞天的美景。 长寿桥始建于明代,位置稍偏,桥身青藤斑驳,让人感慨岁月如梭。据介绍,长寿桥向前百余步,原还有弥佛桥一座,1988年毁于洪水。弥佛桥下原卧巨石,形似弥勒,前人有《石佛卧溪》诗:“桃花坑似莲花界,潭鼓擂如暮鼓喧”。上世纪70年代因建造水库所需,石佛沉于水底,今人已无缘见到。 长安桥始建于清乾隆初年,为木结构廊桥。桥面由鹅卵石与碎石铺就,形成简单大方的图案。上有7间廊屋,长约20米,宽约3.5米,是栖霞坑众桥长、宽之首。桥上供奉着三尊佛像,桥头设有关帝庙。桥的另一侧生长着两株古香樟,古木森然,华盖葱郁。据《长安桥记》载,该桥为村中长者集资所建,为一桩义事,桥上建有木屋廊凳,可供村民遮风避雨。 村落西端的永济桥,为单孔石拱桥,是栖霞古道沟通邻村的交通枢纽,也是村民们上山劳作和进出村的要口。因为是旧时人们通商、通邮的必经之道,也被称为“通商桥”。 当下,永济桥也是栖霞坑古道入口。这条通往余姚唐田村的古道,沿途有凤仪亭、猢狲洞、半岭庵等古迹,2011年,被列入宁波市十佳古道。

|