|

位于余姚泗门成之庄里的科举文化博物馆。 |

|

寄寓青云直上的小银梯 |

|

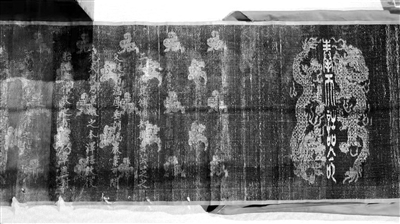

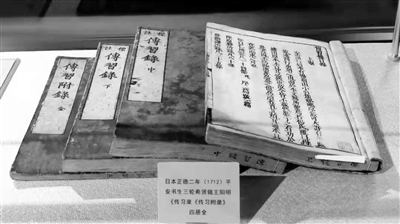

传习录 |

“文献名邦”余姚孕育了严子陵、虞世南、谢迁、王阳明、孙鑛、黄梨洲、朱舜水等众多先贤,其历史上文教发达、人才济济的神奇现象被学术界称为“姚江文化现象”。 明代文学家张岱在《夜航船序》中称:“惟余姚风俗,后生小子无不读书……学问之富,真是两脚书橱。”梁启超先生也说:“余姚区区一邑,而自明中叶迄清中叶二百年间,硕儒辈出,学风沾被全国及海东。”近日,记者探访了位于余姚泗门镇成之庄的科举文化博物馆。创办者褚纳新告诉记者,姚江古时文化昌盛、人才辈出的重要机缘就在于科举。 卅载付出 创办民间 科举文化博物馆 今年51岁的褚纳新出生在姚北书香古镇泗门。少年时期,他常常流连于家乡的状元楼、万安桥、大方伯第、大学士第等人文古迹,对家乡的先贤钦佩不已。19岁时,他偶得朋友转让的泗门籍状元谢迁著作《归田稿》,如获至宝,产生了研究乡贤文化的念头。上世纪90年代初期,他在古玩市场淘得一些余姚世家文献、古建筑构件。长此以往,醉心于此,且发现姚江文化随着科举制度的发展而兴盛。1996年,他辞去公职,下海创办了余姚市看云楼地方文献工作室,后来升级为浙江首家民间科举文化博物馆。2018年,搬迁至泗门镇的成之庄内。 “朝为田舍郎,暮登天子堂”。1000多平方米的博物馆陈列着700多件文物,从“中国科举制度溯源”“科举时代的余姚”“科举文化遗存”“科举文化习俗”四个方面,将1300年的科举历史精髓呈现出来。 在展厅里,记者看到这里陈列着乾隆御笔《杏坛赞》原拓,清代浙江乡试考卷原件,清龙山书院俞同元“超等壹名”考卷,清雍正余姚籍解元谢宜相科举八股文抄本等;余姚“文献名邦”匾额书写者翁庆龙手迹,清末宁波府第一本乡土教材《浙江乡土地理教科书》,有“牌匾活化石”之称的明成化九年名贤赵昂书“思亲”匾额、王阳明书“修身如执玉,积德胜遗金”楹联等等,让人对科举制度对华夏文化的影响有了深刻的认识,也看到了余姚在其中扮演的重要角色。 一县一科十七进士 创科举纪录 在中国科举制度中,通过最高等级的殿试,排定甲第名次者,称为进士。进士有文科进士与武科进士之分,都是通过层层选拔脱颖而出的高级人才。进士群体的多少,向来是衡量一个地方文化底蕴的重要标准。 据褚纳新介绍,自唐代到清末,余姚有史可查的文科进士共为633人,其中唐代3人,宋代134人,元代7人,明代388人,清代101人,这是综合目前所知余姚县旧境范围进士总数的统计。 余姚明代甲科之盛,世所罕见。据吴宣德著《明代进士的地理分布》一书著录,有明一代,共开科89次,全国登科进士24862人,按籍贯统计,其中浙江人占3444人,排名全国各省第一,而绍兴府进士数为836人,排名浙江全省各府第一,余姚作为明代绍兴府八县之一,进士总数竟达388人,远超其他七县,排名绍兴府第一。按这个数据计算,余姚的明代进士数占明代全国进士总数的1.6%,位列浙江第一、全国第三,仅次于福建莆田、晋江二县。明嘉靖十四年(1535)乙未科,全国共录取进士325人,余姚县人口仅有10万余,高中进士者却多达17人,而且状元、榜眼同为余姚人。该科余姚人考中进士数占当年全国取士总数的5.2%,一个县一科十七进士的科举纪录一直到科举废止时都没有被打破。 在明代科举考试中,余姚名门望族颇多,成绩不俗。据褚纳新介绍,四世考中进士的有孙家境孙氏一门,三世考中进士的有四门,烛溪胡氏、开原陈氏、北城叶氏、姜家渡姜氏。父子进士则是数不胜数,如泗门谢氏谢迁、谢丕父子,他们不但是父子鼎甲(父状元,子探花),而且是父子解元,在明代近三百年间,仅此一例。而在余姚科第最显的世族当数横河孙家境孙氏,仅明代一朝,文科方面,孙氏共有文进士16人,文榜眼2人,文会元1人;武科方面,共有武进士7人,武状元1人。堪称明代海内第一世家。这样的科举胜迹,在全国几乎没有一个县可与余姚相媲美。 余姚百姓中的 科举榜样 而在余姚老百姓心中,被奉为科举榜样的莫过于谢迁、王阳明等人。 谢迁出生时,家里正购得新居,故名“迁”。 他七岁便能做对,一日客至,客出对曰:“白犬当门,两眼睁睁惟顾主。”谢迁为声对曰:“黄蜂出洞,一心耿耿只随王。” 明成化十年(1474)乡试,谢迁中举人第一名, 次年会试高中状元。授修撰,后升任少詹事兼侍讲学士,明孝宗为太子时,经常听他讲课,谢迁常告诫太子“亲贤人,远奸佞,勤学习,戒轻逸。”明弘治八年(1495),谢迁入内阁,参与机密要政。谢迁魁梧英俊,秉节直亮,见事明敏,善持论,与刘健、李东阳同辅朝政,三人被世人誉为“天下三大贤相” 。 而王阳明少年早慧,21岁中了浙江乡试,才名一时无两。不巧的是接下来的两次会试却落榜了。直到明弘治十二年(1499)28岁时,最终高中会试第2名。《弘治十二年会试录》记载了这次考试的考生名单,排在第二的是王阳明——在国子监读书的浙江余姚县人,专业是“礼记”。古代科举考试,四书人人要考,《诗》《书》《礼》《易》《春秋》之五经,只考其中之一。 王阳明所考的关于《礼记》的题目很长:乐者敦和,率神而从天;礼者别宜,居鬼而从地。故圣人作乐以应天,制礼以配地。考生要根据这段意思阐述演绎。考官为王阳明的文章写下的评语不吝赞美之词:“说理措辞精深典雅,而其气充然”“畅达无疵,《乐记》义仅得此耳”。 第二场考试中的“论”,题目是“君子中立而不倚”,出自《中庸》,测试考生的论述水平以及对经典的领悟能力。老师的评价是:“此篇议论滔滔,自胸中流出,若不经意焉者。”“历论中立不倚之旨,节节俱有源委,而抑扬曲折,无不在题中,盖深于性理之学者。”“此篇见理真切,措辞条畅,亦何尝无开合起伏于其间,而终不出乎绳准之外。为论学者可以观矣。” 他们这些先贤大儒已经成了后人追捧的星。而展厅里带有科举故事图的浙东朱金嫁妆,带有状元及第、五子登科等图案的婚帖,余姚本地朱金捷报礼铳、社甲炮箱,以及带有科举内容的砖雕、木雕、绢绣、糕板印模、瓷器酒甏等,生动再现了科举文化已经深入人心,表现出古代浙东老百姓对科名及美好生活的希冀与追求。 记者 张晓曦 通讯员 褚纳新

|