|

方云波 |

|

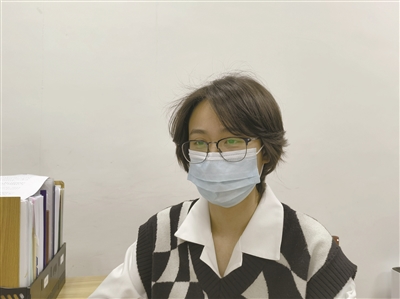

严思懿 |

|

王勇 |

|

周挺 |

|

路炜 |

|

陈永孝 |

|

黄海蜂 |

|

王周杰 |

|

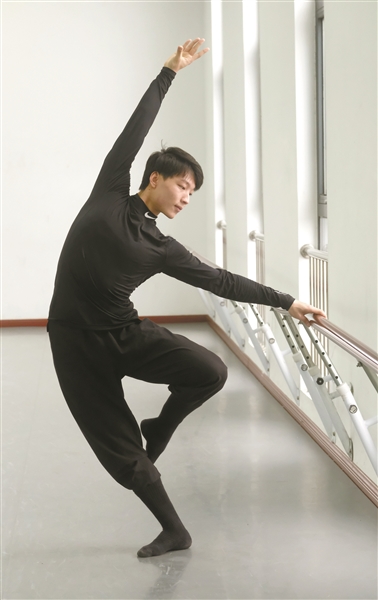

王政 |

|

黄倩倩 |

疫情时急时缓,改变了我们的生活,也改变着我们的工作。 高速公路上,很多集卡司机现在吃住几乎都在车上,有的甚至半年没回老家了。 社区工作者变身“全能战士”,他们是“服务员”“垃圾转运工”“心理按摩师”“宠物饲养员”…… 流调溯源队总是第一批冲进封控地;脱下防护服,他们又开始不停地拨打电话,每快一分、准一分,疫情扩散的风险就能减一分。 还有进驻方舱医院的工作人员,人们只能隔着口罩和面罩记住“大白”日夜守护的模样,他们中除了白衣天使,还有消防战士、公安干警、保洁及保安人员。 在这些被改变的日子里,还有很多是疫情改变不了的—— 比如,对生活的勇气和希冀,对城市的热爱和理解……这些支撑着我们在不寻常的日子,过好我们平凡的生活。 一切都会好的,不是吗? 防疫卡点执勤民警方云波: 职责重大,我们无怨无悔 方云波,今年40岁,现在是宁波市公安局江北分局经侦大队副大队长、宁波绕城高速保国寺出口防疫执勤卡点点长。 方云波在这个卡点已经执勤了1个月。这个卡点,每天分成三个班次24小时运转,每个班次由20余名公安民警、交警、辅警和医生、城管队员等组成,主要是检查转运来自省外、市外重点地区的车辆和人员。 这个卡点附近有几个物流园区,因此进出的多是大货车——从这里下高速去装卸货物。“一旦发现来自外地疫情高风险地区的车辆,我们就会将车门贴上封条,让司机在车上等待,接着是穿着防护服的医生来进行抗原和核酸检测,然后由城管队员对接相关街道,护送该辆车去目的地装卸货物。司机全程不下车,不跟其他人接触,装卸好货物后,直接回这里上高速返程。”方云波说。 “平均下来,我们每个班次要检查两三百辆车,需要转运的车辆和人员有10余次。每天重复这样的工作,一点都马虎不得,压力还是蛮大的。”方云波说,这段时间,气温变化无常,一个班次执勤下来,防护服里都湿透了,但守好宁波的“大门”,职责重大,他们无怨无悔。 “新冠疫情已经持续3年了,我去过隔离点执勤,去年底镇海暴发疫情我也去支援过,现在坚守在这个卡点上。”方云波说,“现在最希望的就是疫情早点结束,让我们的工作、生活、学习都恢复正常。”记者 张贻富 方舱医院医护人员王勇: 治病的同时还要关注病人的心理 王勇,今年45岁,是宁波市第一医院心血管内科主任医师、宁波方舱医院临时党支部副书记。 宁波方舱医院4月7日开始收治病人,4月29日正式休舱。在这段时间里,上午8点抵达方舱医院,晚上8点返回隔离酒店,每天工作12小时成了王勇的正常状态,加班到深夜也是常事。 “确实挺累,不过还在承受范围之内,毕竟我们医生、护士已经习惯了加班和长时间工作。”王勇说,在他的职业生涯中,在方舱医院的这阶段工作经历很特别。 “病人是第一次进方舱医院,我们大多数医护人员也是第一次在方舱工作。一开始,我也有些不适应,隔着防护服、口罩、面屏,我们和患者的距离似乎一下子拉开了。”王勇说,不过,这种距离感,在一天天日的相处中很快消失了。 很多患者担心自己的病情,而医生多和他聊聊,他绷紧的神经就会明显松弛下来。对医患双方来说,方舱的居住条件、工作条件与正规医院自然有差别,可大家都没有怨言。医护人员的辛苦,患者也都看在眼里,非常感激、配合,甚至自发做志愿者。 最近,王勇收到很多患者的感谢信,情感朴素而真挚。王勇说,在方舱医院的工作经历对他有很大启发。“我更清楚地意识到,医生在治疗患者身体疾病的同时,还要关注病人的心理。构建和谐的医患关系非常重要,只有这样,双方才能更好地携手努力,战胜疾病。”记者 王颖 通讯员 童晓舫 轨道交通建设者路炜: 家人理解和体谅给了我们力量 路炜,陕西人,今年39岁,是宁波轨道交通7号线福民公园站项目(中铁上海工程局承建)负责人。 福民公园站为宁波轨道交通7号线先行站,于2021年7月15日正式开工。“我是去年8月份到的宁波,主要负责项目的总体进度、安全质量、合同管理等。”路炜说。 该项目目前有施工人员110多人,正在开展车站主体结构施工。“五一”期间,全体工作人员不放假,奋战一线,加快地铁建设。 作为项目负责人,路炜的愿望是,能在今年6月底完成主体结构封顶,进入附属结构施工,争取早日顺利完成先行标段建设,为后续施工创造条件。 “我们是工程一线的建设者,以工程项目为‘家’、以建设现场为‘乡’已是生活常态。错过了孩子宝贵的童年,不能陪伴在父母身边尽孝、无法替爱人分担生活压力……心里肯定会有遗憾。”今年4月初,路炜的父亲因伤住院,因为疫情,他没法回家照顾父亲,就给父亲打了视频电话。面对路炜的心疼和自责,躺在病床上的父亲笑着安慰他:“家里没事,别操心我们!你在宁波要照顾好自己啊!” “我们坚守在一线,家人理解和体谅,给了我们建设‘第二家乡’的力量。”路炜的声音有些哽咽。记者 周科娜 通讯员 甬轨君 市歌舞剧院演员王政: 坚持跳跃,等待自己的舞台 王政,山东菏泽人,今年22岁,毕业于上海戏剧学院舞蹈学院中国舞专业,现为宁波市歌舞剧院首席演员。 4月29日是世界舞蹈日,在宁波市演艺集团排练厅,王政对着镜子热身。“自从3月下旬在天然舞台驻场演完6场《冼星海》后,我们就暂停演出了。” 对舞者来说,演出虽然停了,但训练不能停,每天坚持训练才能保持良好的身体状态和各项机能。 每一天上午8点半到单位热身,9点准时在老师带领下上基训课。基本功的练习很枯燥,脚尖“擦地”、下蹲、伸展、控腿、小跳,日复一日,年复一年。 练完基本功,接着复习《冼星海》。“编导带着我们,从头到尾捋动作、捋节奏”。下午则是新节目创排,准备省里的比赛,“没有排练的就接着复习《冼星海》”。 停演期间的“课余”时间,王政主动报名做社区志愿者,在鄞州明南社区的核酸采样点为大家服务。“真的很佩服那些大白,穿着不透风的防护服,一上来就是6个小时,比我们练功时出的汗还多。” 身为舞者,王政渴望舞台,渴望在舞台上释放自己的能量和气场。等待演出的日子里,他会让自己保持“兴奋”,比如自己放点音乐,跳一点想跳的舞蹈。 “希望大家仍然对我们保持关注和热爱,我们剧场见!”这位青年舞者说。 记者 顾嘉懿 通讯员 房炜/文 记者 胡龙召/摄 均胜普瑞公司黄海蜂: 相信整个汽车产业链会很快恢复 黄海蜂,今年40岁,是均胜普瑞公司生产总监。 作为全球重要的汽车电子控制系统供应商,均胜普瑞在疫情中的生产发生了巨大变化,作为公司调度安排生产的负责人,黄海蜂最近的生活工作节奏完全被打乱。 4月初,高新区疫情使均胜工业园整体被划入防范区。在封控当天,为保障正常生产,许多工人义无反顾地返回厂区,吃在食堂,睡在办公室。 “我们准备了许多睡袋,把健身房改成淋浴间,保障工人基本生活和生产稳定。”黄海蜂说。 宁波的疫情很快得到控制,但上海的疫情对整个长三角的汽车产业链造成巨大冲击。 “在上海,我们有重要的整车生产厂客户、有重要的供应商,我们还有许多元器件、原材料需要通过上海港运进来,因此,我们的生产节奏被打乱了。”黄海蜂说,“原先我只要管生产就可以了,而最近我们几乎每天都要和政府部门、客户、供应商、物流企业反复沟通。” 黄海蜂介绍,上海4月15日开出666家重点企业复工白名单、推出复工复产的各项措施后,他们公司的部分供应链得到了逐步解决。 “相信整个汽车产业链也会很快恢复,因为疫情而积压的订单可能进一步爆发,我们现在在做相应的生产准备。”他说。记者 乐骁立 “新手”社工严思懿: 守牢社区“小门”就是对居民负责 严思懿,今年24岁,是镇海区蛟川街道青枫社区的“新手”社工。 4月29日傍晚,下班高峰期,严思懿举着牌子,让居民扫码,同时对每一个进入社区的外来人员做好登记。虽然工作有些繁琐,但她丝毫不敢放松。 “社区是疫情防控的第一线,守牢社区‘小门’就是对居民负责。”严思懿说。 虽然严思懿参加工作只有4个月,但对疫情下的社工这份职业也有了自己的理解。 去年12月6日,严思懿毕业后进入工作岗位第一天,也是那轮镇海疫情发生的第一天。手足无措,这是她当时的第一感受。 当天下午5点开始,社区组织核酸采样,严思懿跟着同事一起布置场地、维持秩序,一直忙到夜里11点半。正当她想着可以回家休息的时候,社区通知要全员留在社区待命。 “那一刻,我差点哭了,但是同事们纷纷安慰我,跟我说‘小严,没事的,有我们在’。”严思懿说。 在接下来的19天里,社区成了严思懿临时的家,同事们就像一家人一样,和她并肩作战,做核酸、运物资,一同守护青枫社区4000多位居民。一些老年居民俨然把她当成自家孩子,时不时塞一些零食给她,还嘱咐她注意休息。 居民的安慰是一种温暖的传递,一种爱的感染,也是严思懿力量的来源。10多天的抗疫经历,让严思懿突然间长大了,内心充盈,步履坚定。 时常有人问严思懿,当社工累吗?她总说,累,但快乐着。记者 郑凯侠 通讯员 琚海燕 流调员周挺: 我们热爱宁波,绝不畏战 周挺,今年42岁,从警18年,现在是宁波市公安局江北分局大数据侦查实战中心副主任。 前段时间,位于江北的来福士广场出现阳性感染者,这让周挺和他所在的流调溯源队伍面临一次前所未有的“大考”。 “和案件侦查不一样,流调溯源是与病毒赛跑,你快一分,扩散的风险就减一分;准一分,防控的效果就好一分。”周挺说,发现阳性感染者有在来福士广场活动的轨迹,根据上级指示,江北区有关部门第一时间进行封控,流调组立马跟着冲了进去。“从下发通知到所有队员集结,只用了20分钟。当时还没有进行消杀,冲进去肯定是有被感染风险的,但谁也顾不到这些。” 抢时间的日子,周挺和同事根本来不及睡觉,凌晨2点、凌晨3点、凌晨4点的宁波,他都见过。“为了尽可能精确地确定密接、次密接范围,尽可能细致地给出准确判断,我们每个人都是精神高度紧张,高负荷运转。印象比较深的是,第一天就打了170多个电话,几天几夜,连续作战。真的就像歌中唱的那样,战吗?战啊!”周挺说。 周挺对记者说,他非常喜欢一句“网红用语”——“我们如此热爱宁波”。眼下疫情还有反复的危险,周挺说:“希望疫情早点结束,不要再有‘战斗’。但我们绝不畏战,关键时刻还是会义不容辞地站出来、冲上去。” 记者 邹鑫 通讯员 顾蔚 集卡车司机陈永孝: 想吃媳妇做的炖菜了 陈永孝,今年53岁,辽宁大连人,开车跑运输已经30多年了。 4月28日,北仑集运基地的停车场,陈永孝又要出发了,这次的目的地是苏州。去年11月,他回了一趟老家,然后就一直待在北仑,离家的时候穿着羽绒服。转眼,街上的行人已开始穿上夏装。 “疫情对我们这一行影响还是挺大的,原来平均一天能到的货物,现在可能要花上两三天。我们吃住都是在车上,下高速前的一天要计算好核酸、抗原检测的报告时间,如果超出48小时或24小时,就下不了高速。”陈永孝说。 当然,他同时也看到了在这场战“疫”中,许多人都在为抗击疫情而默默奋斗。“就像我们,所承担的角色已经不是简单的跑运输的身份,我们要为当地群众运去生活物资、防疫物资。” 今年1月,陈永孝因疫情滞留在公路边,附近村民自发为陈永孝等滞留司机送饭送菜。“给他们钱也不收,把我们每一个驾驶员叫醒,叫我们吃饭,一个都不漏。”这让他觉得这场“奔赴”挺值得。 一年到头都在路上奔波,因为疫情又难和家人团聚,车里的两平方米空间几乎就是陈永孝生活的全部。“心里压力肯定有,有时也会烦躁,但这是特殊时期,没办法,首先你要保护好自己,然后才能保护家人,尽量不要给别人添麻烦,如果烦躁了就给老婆打打电话。” 陈永孝现在最大的希望就是疫情早点过去,这样可以回家看看老人。“也想吃媳妇做的炖菜了。”他说。记者 吴丹娜 通讯员 叶晶晶 陈杉杉 饭店老板王周杰: 因为顾客信任,我们一直坚持 王周杰,今年42岁,大家都叫他阿杰。2019年,他和几个朋友合伙在鄞州滨江商业广场开了一家名为“渡口”的饭店,他主要负责采购和营销。 阿杰是鄞州咸祥人,从小在宁波生活,因此这家饭店也以海鲜为特色。这几年,疫情对饭店的影响比较大。渡口饭店没有外卖,全部做线下堂食。前段时间,由于疫情原因,餐饮机构不能做堂食,饭店关了10多天,可房租、人工等费用还是要承担,压力比较大。 阿杰告诉记者:“这几年,说实话,做餐饮的都不容易。我们所在的滨江商业广场,大大小小的饭店开开关关也不少,我们饭店的特色比较明显,就一直坚持了下来。” 渡口饭店虽然规模不大,但生意还不错,这两天包厢全部都订满了。阿杰说,来店里消费的基本是回头客,看重的是口味和原材料的新鲜。 虽然经营压力有些大,但民以食为天,大家对美食的热爱和认可,是阿杰和同事们继续坚持的动力。去年,他们还在店里贴了一个告示:“如果你有困难,可以享受免费的单人套餐”。经过媒体报道,这件事还上了人民日报的新媒体平台。阿杰说,有些同行也在做同样的事情,这体现了餐饮人的一种社会责任感。记者 毛雷君 文/摄 旅游主播黄倩倩: 拒绝躺平,我坚信前方一定有光 黄倩倩,今年26岁,是浙江达人旅业的一名主播。 在公开场合自我介绍时,黄倩倩总会不自觉捎带上自己另一个“搁浅已久”的身份——导游。 是的,此前她是一名导游,但转眼间,今年已是她“就地转型”做旅游主播的第二个年头。相比此前经常带团出去游山玩水,感受世界各地的风土人情,黄倩倩现在的工作地点很多时候就是一个三五平方米的直播间。 认真选品、了解产品、现场体验……这些都是直播前必做的功课,而一旦开播,黄倩倩就要不停地“说”上三四个小时。随着“五一”的到来,她和团队坚持每天直播,把宁波的优质旅游产品推荐给大家。虽然嗓子嘶哑成了家常便饭,但她还是很开心,“我还能够从事自己热爱的旅游工作,这只是换了一种和游客互动的方式。” 疫情初期,她曾整整3个月无团可带,收入为零。“那段时间很迷茫,也没什么安全感。”黄倩倩说,公司很快进行了调整,决定组建一支主播团队,她自告奋勇加入其中。 回看、复盘总结、学习其他优秀主播的带货模式、优化创新、增加互动感……从一开始面对镜头时略显慌乱的状态,到现在的游刃有余,黄倩倩在不断提升自己。 “时间过得很快,一转眼,我们在疫情下工作快3年了,说习惯也好,不服输也罢,我还是会继续努力,拒绝躺平,因为我坚信前方一定有光。”这番话之所以能脱口而出,正因为黄倩倩的内心充满阳光。 记者 谢舒奕 通讯员 崔倩倩

|