|

▲更多说不完、说不出口的感情,是通过物件来体现的。村民们把很多家里的老物件拿到摄影棚,在策展人周伟平的镜头下,组成了家乡记忆。 |

|

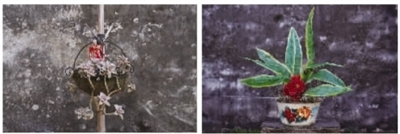

余奶奶随手在用坏了的电饭煲里种了几根葱,被高校老师“像宝贝一样发现”,对着它拍了很久,并做进展览里。 在无意间留意电饭锅里的葱之后,王雅灵还发现了脸盆里的菜、痰盂里的蒜、茶缸里的花……她还看到一位村民把多肉植物种在各种各样的容器里。村民们不经意间的创造,使物品的生命得到延续。 |

|

▲更多记忆绵延在古老的民居、悠长的青石板路上,那些住了好几代人、每根木头和每块青砖都被岁月打磨得圆润光亮的老房子,和那些贴金抹红的仿古建筑是如此不同。 这得感谢村党支部书记、古村文化守护人朱球。多年来建设村一直坚持修旧如旧,活态利用,在保护中发展。将村里破旧的水泥路恢复成石板路,将供水、排污、通信、强弱电等管线埋入地下,对村中值得保护的老建筑一幢幢地进行修缮……努力让童年时光得以重现,家族往事得以铭记,祖辈传统得以延续,无限乡愁得以寄托。 |

|

▲散落在全村角角落落的影像作品吸引了很多村民来看,画面中有他们自己的生活,也有祖辈父辈的故事。 |

|

▲这也是高校、公益团队以及村委会三方联动,探索乡村文化挖掘与保护的新路径。摄影师们耗时半年,对建设村的历史文化、发展变迁和发展现状进行了较全面梳理和挖掘,就是想展现一个最真实的村庄,以及最真实的生活。 对于学生们来说,这是一堂最生动的社会实践课。将来他们毕业,小到布置一个家,大到规划一个区域,都会考虑得很多吧。 |

“我们就是希望通过这次展览,以文艺因子激活乡村资源,增强村民的文化自信,赋能建设村,争取打造‘艺术乡建’的省域典范。”这是布展现场朱球书记的心愿。 展览截止到7月18日,如果你有兴趣,可以到建设村现场看,了解作品背后的故事。这些画面或许能让你找到记忆的共鸣,了解自己从哪儿来,又是如何一步步走到这里。 记者 樊卓婧/文 图片由策展团队提供

|