|

| 扬州测海楼。 |

|

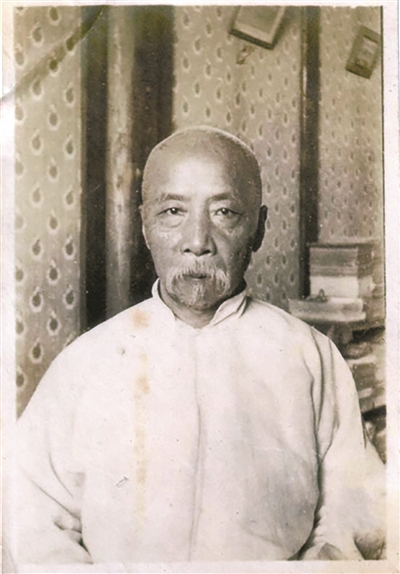

| 吴引孙 |

|

| 测海楼二层,中间是可拆卸的藏书吊装孔。 |

在扬州东关古渡坐运河游船南下,有广播介绍两岸风光。 提及运河边的国保建筑群吴氏宅第,有这么几句:吴道台府的建造者吴引孙,晚清时期曾任宁绍台道,回到老家扬州后,仿宁波天一阁,建测海楼,藏书量约是天一阁的三倍…… 这个史实,无意间连起大运河畔两座城市扬州与宁波的缘分。 仿天一阁建自家藏书楼 晚清,宁绍台道是一个肥缺。坐镇江南富庶之地,同时还有大笔来自海关的“灰色收入”。从江苏来的顾文彬、薛福成、吴引孙等官员,可以说都是在宁绍台道任上积累了财富,回老家后叠屋盖房。 顾文彬在苏州建过云楼,薛福成在无锡建传经楼,吴引孙在扬州建测海楼,多少都受到天一阁的启发。 得益于乾隆的赞赏,天一阁在江南私家藏书楼中影响深远。读书人仿天一阁建自家藏书楼是一件理想化且有荣誉感的事。这种模仿在测海楼有着“集大成”式的体现。 测海楼有多像天一阁?走到面前,你会有非常真切的感受。 前有亭,中有池,后有楼。除了没有把海礁石堆叠的假山搬到扬州,测海楼在布局方面可以说是天一阁的复刻。 藏书楼上下两层,上层一大通间藏书,下层正厅用以待客、读书,这样的格局设置,也和天一阁如出一辙。所不同者,天一阁为六开间,最西侧为楼梯间;而测海楼系五开间,楼梯置于正厅后。 测海楼较特殊的,是一楼天花板正中有个四方形的天窗,系藏书吊装孔,专为便于搬运书籍而设。楼内的说明牌上写着:“按测海楼当时之规矩,外人不得轻易登楼阅书,凡借阅书籍皆用吊篮从此天窗上下传递。” “测海”两字典出《汉书·东方朔传》,取“以蠡测海”之反意。蠡,指盛水的瓠瓢。用瓢去测海,有不知深浅的意思。而吴引孙用这两字自我勉励,书海无涯,秉持“蠡测”的精神。 说测海楼藏书量是天一阁的三倍,并非妄语。据吴引孙在1910年刊印的《扬州吴氏测海楼藏书目录》中的自序,其巅峰时藏书量达24万卷,而范氏天一阁藏书,一般说是7万卷。 吴引孙的藏书法更多是来者不拒:“视力量所及,耳目所周,不拘一格,凡元明刊本、旧家善本、寻常坊本、殿刻局刊各本,随时购觅,意在取其完备,不必精益求精……”也因此,测海楼比一般藏书楼多了很多“新书”,如过往认为不登大雅之堂的通俗小说、清末传入中国的西方科技著作,以及有关国计民生的“政书”。 从1889年就任宁绍台道,到1899年转任广东按察使,吴引孙在宁波十年,其藏书也主要来自浙粤两地。按他自己的说法,是从俸禄中节省支出用来买书。 宁绍台道的雪花银 宁绍台道这个官职有多来钱?2015年、2016年,《过云楼日记》《过云楼家书》先后出版,有研究者从中梳理出一条线索,那就是顾文彬造过云楼的钱到底来自哪里? 相加各种进项,研究者发现,仅从1871年到1875年的四年零两个月里,担任宁绍台道的顾文彬可见收入为白银二十万两上下。 在此期间,他寄回家的银票有十七万七千两之多。这笔钱支撑他在苏州建起怡园与过云楼,满足了他收藏的雅趣。“三年清知府,十万雪花银”的说法,真说不上夸张。 宁绍台道的钱大都来自海关。各任道台坐镇宁波,兼海关监督之职。海关监督负责关税的征收、保管和解运,几个环节都给在任官员带来进项。 扬州吴家后人、戏曲家吴白匋在《扬州吴氏发家史》中说得很直白:“清制有不成文之陋规:外官除正俸外,有养廉银,主官可以自由调度。复有更大之收入称‘调剂’,即国家税赋岁有定额,缴纳国库,额外收入,例由各级长官瓜分之,不在贪污之列。鸦片战争失败,五口通商各设海关道,关所收税银,先存票号,每月利息不入国库,道台分其大半,福茨公(即吴引孙)在任十年,官囊积至四十万两,合乎陋规,心安理得,当时人亦无从责其贪者。” 顾文彬、吴引孙名声都不错,他们光明正大地享受清朝“陋规”带来的收入,这份收入支撑了过云楼、测海楼等知名藏书楼的藏书事业。 天一阁的“向心力” 清代,尤其是乾隆朝之后,凡在宁波当官的官员,很难忽视天一阁的魅力。这座受到皇家褒奖的藏书楼让他们心生向往。 嘉庆年间浙江巡抚、扬州籍官员阮元是登阁人员中对天一阁贡献最大的一位。他反复督促天一阁编目,亲为书目作序;摹刻天一阁藏北宋拓本《石鼓文》,使其传之后世;还大力推广天一阁的藏书经验,使范氏的家族行为升华为藏书管理理论。 顾文彬、薛福成、吴引孙前后三任道台,同样关心天一阁。 顾文彬在1873年写给儿子顾承的信中说:“我素有起造小天一阁之愿,常耿耿于心。”薛福成同样叫他的儿子薛南溟在无锡故居后花园西北角按天一阁样式营造藏书楼,名“传经楼”。面阔六间、高两层的传经楼,模仿得活灵活现。 吴引孙决定在扬州建测海楼,是在1899年他将赴广东上任时。彼时,他钱赚够了,书也有了,建宅子顺理成章。据说,吴氏宅第整体仿的是道台衙署的样子,吴引孙还从浙东请去工匠,扬州宅第里的朱金漆木雕工艺便是典型的宁波样。 1904年落成后,测海楼对熏陶培养吴氏子孙贡献良多。“吴氏四杰”吴白匋、吴征鉴、吴征铠、吴征镒,都是从这里走出的。 测海楼,也是清代最后一座著名藏书楼。1927年军阀混战,测海楼数百册善本遭到孙传芳驻扎军官的偷盗,吴氏后人忍痛决定出售,将书整体打包,四万元卖给北平书商王富晋。中间这批书差点卖给洋人,最终还靠蔡元培、陈乃乾出面调停,将589箱书转售北平图书馆、上海商务印书馆涵芬楼、中华书局等。售余之书在上海汉口路富晋书社分号零售。测海楼藏书从聚到散,前后不到30年。 如今,天一阁楼下内柱上仍有吴引孙落款的对联“高阁凌虚,有清流激湍,映带左右;宸章在上,胜商彝周鼎,传示儿孙”。这副对联也同样悬挂在测海楼前的抱柱上,讲述着吴道台一生的志愿。 记者 顾嘉懿 文/摄

|