|

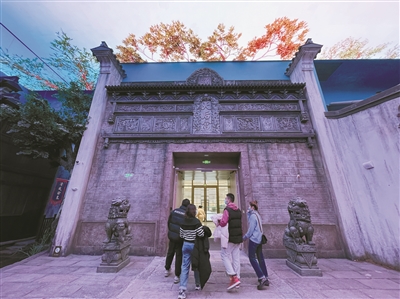

| 扬州中国大运河博物馆里的“庆安会馆”。记者 顾嘉懿 摄 |

|

| 宁波博物馆里的大小观众。通讯员供图 |

|

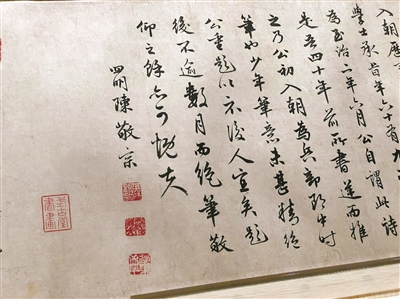

| “四明陈敬宗”在赵孟頫《秋兴四首》后的跋。记者 顾嘉懿 摄 |

5月18日是国际博物馆日。国际博物馆协会公布今年的节庆主题为“博物馆、可持续性与美好生活”。 博物馆如何带来美好生活?大众是否在博物馆感受到美好?这一点可以从今年快速复苏的“博物馆热”中看出来。 上半年,全国最“热”的两个特展均在长三角。一是上海博物馆的“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”。98天的展期,超42万人次观展,就是说平均每天有超4200人次走进展厅,刷新了中国博物馆收费特展的人数纪录。二是中国美术学院美术馆的“宋韵今辉”特展。该展的最大亮点是“南宋四大家”李唐、刘松年、马远、夏圭800年后首次“齐聚”杭州,满足了大众对宋画的审美期待。 其实,大众对博物馆精品文物的观看需求从未“退热”,反而因为越来越多人看过越来越多的“好东西”,以及看到“好东西”越来越容易,从而对高水平展览有了更高的期待。 今天,博物馆需要思考的,是能否满足大众的这种期待,以及如何满足。 不同群体有不同需求 看一些数据。今年“五一”假期,宁波博物院连发3天承载量预警,日均入馆1.2万人次以上;中国港口博物馆5天接待游客2.54万人次;天一阁博物院也一度发出瞬时承载量预警;日承载量仅900人的“网红”周尧昆虫博物馆更是早早约满,一票难求。 不唯北上广等一线城市,相对比较“常态化”的宁波各博物馆也是市民度过周末、假期的热门选择。 那么,走进博物馆的都是些什么人? 首先,博物馆是“遛娃”的好去处。据记者观察,亲子家庭是走进博物馆的一个主要群体。博物馆被称为校外的“第二课堂”,在父母们看来,博物馆可以带给孩子知识和熏陶,是一个可以让大人小孩一起增长见识、培养文化气质的目的地。 但值得注意的现象是,在博物馆,家长往往疲于应付“熊孩子”千奇百怪的提问。孩子们的眼睛是直观的,他们能看到许多不易被发现的细节,无意中揭示一些真相;而家长对于如何引导孩子,激发他们的想象和思考,还需进一步“修炼”。 其次,博物馆也是“特种兵”的打卡地。特别是一些热度高的博物馆,“预约难”的情况并不罕见,去故宫博物院、中国国家博物馆、陕西历史博物馆,“定闹钟”预约基本已是常态化。河南博物院、南京博物院、上海博物馆等大馆,也是游客必去的一站。 博物馆还有一批“专业”观众,他们热衷于走进各地大展,看高级别文物。真迹永远具有印刷品无法代替的视觉冲击力,博物馆带给他们的是知识性的审美愉悦。 如何平衡不同群体的需求,使大家走出博物馆时各有所得?这是博物馆需要思考的课题。毕竟这些年博物馆虽有热度,但其实真正高质量的好展览、真正“出圈”引发全民关注的博物馆并不太多。 博物馆发展趋向差异化和特色性 就全国来说,近几年博物馆建设进入一个高潮。三年内开馆的大流量博物馆,有苏州博物馆西馆、扬州中国大运河博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、郑州博物馆新馆……根据各自主题的不同,结合在地化因素,可以发现,这些博物馆成功的原因很大程度上来自差异化发展。 苏州博物馆老馆由贝聿铭设计,以建筑风格出圈。但因为地处老城,可施展空间不大,所以苏州博物馆于2021年9年建成西馆并开放运营。 西馆在建筑上延续了老馆的一些特点,比如展厅极其讲究“颜值”,让本身并不以馆藏为看点的苏州博物馆找到了自身发展的一些路径。该馆还长于馆际交流,通过高水平的特展和有关注度的引进展“引流”,形成一种可持续性。 扬州中国大运河博物馆是一个拥有高关注度的博物馆。殊为难得的是,该馆拥有极强的专题性、知识性和互动性,讲出了中国大运河的历史脉络、科技内涵与人文交流,运用多个高度沉浸式的数字化展陈空间,弥补了自身的一些不足,带来新颖的参观体验,使大小观众均有收获。 隋唐大运河文化博物馆位于自带流量的洛阳。区别于扬州,洛阳只讲隋唐大运河,再加上黄色曲线状琉璃瓦顶建筑“吸睛”,这个2022年5月开馆的博物馆也自有看点。 在郑州,虽然已有河南博物院这样的“顶流”,但郑州博物馆在新馆开馆不久就引进了“中国百年百大考古发现展”,有顶级文物“加持”,加上本身不缺藏品,郑州博物馆新馆再难被忽略。 从这些成功案例中,并不难总结经验,那就是结合自身特点,取长补短。文物不够,就用讲故事的方式、数字化手段、高互动性去弥补;文物够,就讲好文物本身的故事,用灯光、用展板、用各种方式的介绍让文物本身成为自带流量的“明星”。 宁波的几个博物馆其实也一样。宁波博物院,以建筑出圈;中国港口博物馆,展陈设计是一流的;天一阁博物院则以底蕴取胜。眼下,天一阁博物馆南馆、河海博物馆陆续进入建设期,如何更进一步?或许,一些成功博物馆的案例可资借鉴。 “美好”来自共鸣和认同感 对于观众来说,博物馆给人带来的“美好”发生于不同时刻。可能是见到有设计感的展厅,触动审美;也可能是见到心仪的文物,长久驻足;又或者来自一起逛博物馆的人,共同留下的美好回忆。 更多时候,博物馆带来的“美好”来自与知识结构的互相印证,拓宽我们对这个世界的认知。 作为一个从宁波出发的观众,在走进各地博物馆时,记者时常会被带有“四明”字样或与宁波相关的内容吸引。上海博物馆正在展出的书法常设展,有一卷赵孟頫早年书法《秋兴四首》,其后附有明人“四明陈敬宗”的题跋。同展,另有一轴王阳明的《草书七言诗》。上海博物馆的绘画常设展厅,近三年也曾见明人宋旭《名山图册》里的“雪窦飞瀑”一页,清代余姚人吕焕成1689年为高士奇所绘的长卷《西溪别业图》以及描绘四明的《丹山纪行图卷》。 书画中记录的宁波风光、宁波人和宁波事,不断丰富着我们对家乡的认知,从而取得更大范围内的文化认同感和归属感。其实,这也正是常被提及的“在博物馆寻找文化根脉、提高文化自信”。 逛博物馆是有门槛的,有多少准备就有多少收获。博物馆里的所见所闻,也在不断向观众提出问题,吸引我们寻找答案。 美好来自共鸣,惊喜来自未知。当我们真正学会了欣赏美、解读美,才能真正享受到博物馆带来的“美好”。 记者 顾嘉懿

|