|

| 第一代桥造桥开会时的照片。 |

|

| ▲村民施永邦还留着第一代桥造桥的工具。 |

|

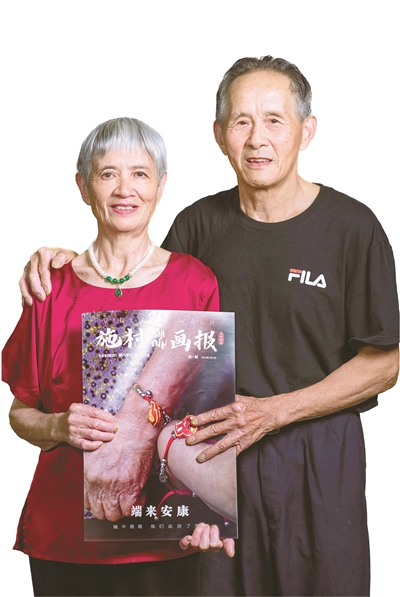

| 施村的一对老人。 |

|

| 来自湖北荆门的彭涛,在施村已经生活了七八年。一家老小二十多口,端午节聚集在院子里,轮流掌厨,每个人做一道菜。他说这里就是他的家。 |

|

| 湖北汉川人易嘉(右),2017年来到这里,短短几年,已经是施村上规模企业施达电子的副总了。 |

“这个车床又不好看,有什么好拍的?”施培军对着镜头憨笑,“要不你们拍墙上这只老虎?好不好看?我画的!” 一个月后,他认为不好看的车床和好看的老虎都上了村里的摄影展,全村的人来看。 8月3日,《乡村脸庞》驻地摄影展第8季《施村工业及文化影像调研》在鄞州区塘溪镇施村文化礼堂开展。所谓驻地摄影展,就是在哪儿拍,就在哪儿展,给被拍的人看。 昨天展览开幕,摄影作品和就地取材的手工艺品摆放在展览区,吸引施村村民们三五成群驻足观赏。照片里是工厂里干活的工人、老年协会的志愿者、金婚夫妇……来看展的也是他们,画面中是淳朴的身影,画面外是热情的笑容。 在布展期间,有一个小姑娘很热情地来帮忙。展览一开幕,她就走到金婚展区拍照留念,原来,13对金婚夫妻合照里就有她的爷爷奶奶。“他们从来没有这么有仪式感地照过相。” “我看到这些学生实践队每天拍啊拍的,辛苦了这么多天,”村民施怀谦每一张照片都看得很仔细,“没想到在他们的照片里,我们这么好看。” 为什么是施村? 之前,以宁波摄影师周伟平、魏波、王雅灵、袁勇为主的团队,带着浙江万里学院的学生已经完成了7季《乡村脸庞》驻地摄影展,和前几季相比,这一次的施村既没名气,也不算“好看”,好像也没啥“故事”,这个摄影展,会好看吗? 拍摄地刚定下来的时候,学生们的第一反应是:“施村在哪儿?” 这个离市区一小时车程的小山村,是通往有名的童村、沙村以及素有“宁波香格里拉”之称的童夏家村的必经路口。但人们直奔那些“历史文化名村”的时候,很少会为她停留,因为她实在太不起眼了。 带队老师最早留意到这个村庄,是因为梅溪小流域治理工程。作为该工程重要一环,施村的施家桥正在拆除,一座崭新的生态廊桥将取而代之。他们在桥边遇到82岁的老书记李能如,老书记伸出4个手指:“这桥是我们村的命脉,马上造到第四代喽!” 他见过第一代桥:施村自古人多地少,自然资源匮乏,人们世世代代都要过桥到对岸的田里去干活,解放初的施家桥是由一条条石板拼接起来的; 到了上世纪80年代,石板桥经常被暴雨和大水冲垮,再加上村民穷则生变,陆续在对岸开了五金小作坊,第二座钢筋水泥桥应运而生; 再后来,小企业越来越多,出于发展需要,村里又建了一座可供车辆通行的公路桥…… 村里保留着当时造桥开会时的照片,村民施永邦还留着当时造桥的工具。他说当时大家以记工分的形式参与造桥,每人每天可以拿1元报酬,他是技术顾问,可以拿2元。 “钱不钱的无所谓,造桥大家都很积极的。”施永邦说。 一座桥串起时代变迁,拍摄团队成员走过桥,走进大大小小的车间,便想到了自己的祖辈父辈,想到了不断在发展转型的“块状经济”。 他们觉得,施村就是浙江很多普通乡村的一个缩影——没有得天独厚的风景,没有一夜成名的“爆款”,一代代人努力突破资源束缚,一步步踏实向前,走出一条共富路。 商量过后,他们决定在这个最普通的村庄住下来。 施村人有什么不一样? 施村没有特别的风景,只能拍人:世代居住的本地人,来打工的外地人。 小超市老板施位忠负责村里的外来人口登记,他告诉大家,“在施村居住的外乡人数量和本村人的比例基本接近1:2。施村大大小小150多家工厂要运转,需要大量的劳动力,大家的钱袋子要鼓起来,离不开每一个人:本地人,外地人。” 拍摄团队分组采访了很多人,发现除了语言,本地人和外地人之间已经没有明显的界限。外地人喜欢这儿,来了以后,也是拖家带口,热热闹闹。 很多本地人在一线车间工作了数十年,比如55岁的施培军,业余爱好画画书法,就在自家车间车床旁墙上画了只老虎。他说这样干活不累。 团队成员走访了多家有代表性的企业,记录下了车间里几代人守业、创业的故事。 此外,他们还为120多位70岁以上的老人义务拍肖像,拍他们珍藏的老物件,并记录下每对金婚老人半个多世纪的风雨往事。 施村的巷子里,不停回荡着孩子们那银铃般的笑声,让很多拍摄者想到了自己的童年。偏僻山村,竟有那么多的孩子,真是难得。大家一边感慨,一边努力从一次次采访中捕捉乡村保持生机与活力的密码。 这个摄影展会好看吗? “我们总是通过人来了解村庄,通过挖掘人的故事来深入村庄的形成与发展。”这是策展人之一丁佳逸写在前言里的话。 从第六季《蔺草客》开始,大学生丁佳逸已经参加了3季《乡村脸庞》公益摄影活动,今年毕业,刚刚考上研究生,按理说这段时间可以“躺平”了,但她还是带着师弟师妹们一起来到了施村。 40多天驻村,他们见过凌晨3点的塘溪镇,在凌晨5点多的时候和村民们一起爬山,6点多的时候和村民一起下过地,在好几户人家蹭过饭,和志愿者一起捡垃圾……一开始,因为听不懂当地话无法交流,70多岁的资深摄影师拄着拐杖给其他拍摄者当翻译,了解越深,他们的感触越多。 脚踩在大地上,故事才会真实地流淌。每一个人都丰富具体,他们成就了村庄现在的样子。这个以人物为主的摄影展,展现着一个村庄的来龙去脉和发展变迁,也有对未来的思考。 丁佳逸和同学们做了一个视频“施村24小时”,而他们对村庄更多的理解,体现在各摄影专题里。他们觉得,这个展览是“好看”的。 用影像记录中国乡村的《乡村脸庞》公益摄影前7季都是摄影师自筹资金,这一次得到了鄞州区下应街道海创社区党委的资金支持,还有塘溪镇政府的多方位保障,他们觉得这是一次艺术乡建的有效尝试。 樊卓婧 文 照片、海报均由 《村庄·脸庞》驻地摄影展团队提供

|