|

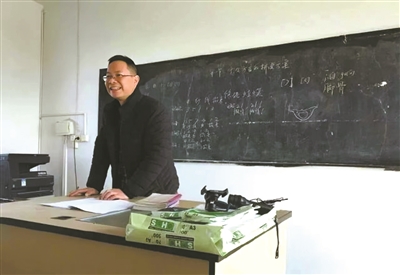

| 褚炳君在教学生说宁波话。 |

|

| 《阿拉学宁波话》 |

“这套教材真不错!以后暑假教孩子有内容了!”昨日,海曙区高桥镇蒲馨社区借阅室里,居民张阿姨翻阅着《阿拉学宁波话》一书说。当天早上,高桥镇望江小学校长褚炳君给蒲馨社区送来10套由他自编的《阿拉学宁波话》,该书每套分上中下三册,里面的每一篇课文都是他一字一字在键盘上敲出来的心血,历经5年,全文786页,共21万字。 推广宁波话是褚炳君一直坚持的事情,他把这件事称为自己的“推土故事”。如何把宁波乡音推广到更多地方?他表示:“‘推土’任重道远,我只能尽自己的一点力去挽留这份乡愁。” 学生学不会甬剧 他萌发了编教材的想法 褚炳君教了30年语文和音乐课,他所在的高桥镇望江小学虽然只有300余名学生,却曾因甬剧特色上过央视。当时在学校推广甬剧的正是褚炳君,该校的甬剧特色保留至今。然而最近几年,褚炳君发现,甬剧有点教不动了。 “我上课教完的词句,学生们第二天就不会了。”褚炳君告诉记者,“甬剧的基础就是宁波话,但是学生中会说宁波话的越来越少了。”他做了个调查,一个45人的班级里,会说宁波话的只有2个,整个学校懂宁波话的不超过7%,这里面还有很多学生存在“听得懂、说不出”的情况。 2017年,褚炳君在网上了解到一组数据:宁波6-20岁能够熟练使用方言的人群比例仅为4.6%,全国排名倒数第二。当年他就在学校开设了宁波方言课程,然而,市面上没有适合学生使用的教科书。 把金色童年写进教材 用有趣的语言呈现乡愁 2018年开始,褚炳君尝试自己编写教材,一边上课一边把教学经验融进教材,今年6月,这套宁波话教材终于出版,他自创的注音方法让学习宁波话更加简单。 想起那些编教材的日子,褚炳君直呼“太难了”。要有趣、要准确、要能被小学生接受,他为此“快把头皮薅秃了”。 宁波方言中的词汇大概有13000多个,褚炳君在其中遴选出实用词汇,再把相同词性的词汇编到一篇课文中。“要让学生接受,就必须把课文情节编得有趣且容易理解。” 好在他有一个很有意思的童年。“以前虽然没有手机、游戏机这样的娱乐设备,但是我们的童年真的是金色的,每天放学把书包往石板下一藏,就到处去疯,可以去赶集,可以摘野果,可以去捉鱼。”褚炳君说。 记者在书中,看到很多这样的描写—— “摘野果子去类!……焐嘞内蒲蒲蜜蜜甜嗬! 水果舍好撮类!” “兑糖类!叮当叮当……兑糖客人来类!阿拉这眼馋痨蛙蟆,屋里‘喳’蹿出来……” 编教材过程困难很多 但也收获了良师益友 编课文用了三年半,为了保证教材的准确性和专业性,褚炳君在修改上又花了一年半时间。 浙江很多地方素有“十里不同音”之说,在宁波,村和村之间的方言也会有所不同。第一版教材新鲜出炉后,褚炳君请宁波大学科学技术学院人文学院特聘院长周志锋指导修改。 周志锋研究宁波方言三十多年,曾与师友合著《阿拉宁波话》《宁波方言词典》《宁波方言》,独著《周志锋解说宁波话》等书。 没想到,一交流,发现了一堆错误。“我是洞桥镇百梁村人,说的方言是洞桥一带的,但是周教授指出,纯正的宁波方言应该参考老三区的发音。”褚炳君说。 在周教授逐字逐句的检查下,褚炳君的教材“大修”了5次。 在这个过程里,双方都有所得。比方有一个“ki”的发音,代表“非常、很”的意思。周志锋教授指出,老三区宁波人不会说这个音,但是褚炳君认为,除了老三区,其余地区都有这个音,所以最后还是放入教材中;还有一个“馋痨蛙蟆”的写法,过去大部分写作“馋痨丫麻”,周志锋教授曾表示褚炳君“蛙蟆”这个提法给他带来了新的思路。 编书过程中,褚炳君还建了一个微信群,群里还有两位专家也给宁波话的注音方法提供了思路。 “这几年,我们已经成了志同道合的好友。其实我们也不知道做这事有没有用,只是想,在我们有能力的这几年,为挽留宁波方言作出自己的努力。”褚炳君说。 周志锋教授给予了这套教材很高的评价,他说:“这应该是目前为止我看过的最系统、有规模、有体系的一套宁波方言教材,由浅入深,非常符合教学规律。而且它在传播宁波方言的同时也很贴近现实,宣传了宁波地方文化。这套书出来后,对于学宁波话的人和教宁波话的人都大有裨益。”记者 王昱汀 贺艳 通讯员 王微 徐家幸 文/摄

|