|

雷锋 |

|

钟南山 |

|

刘德华 |

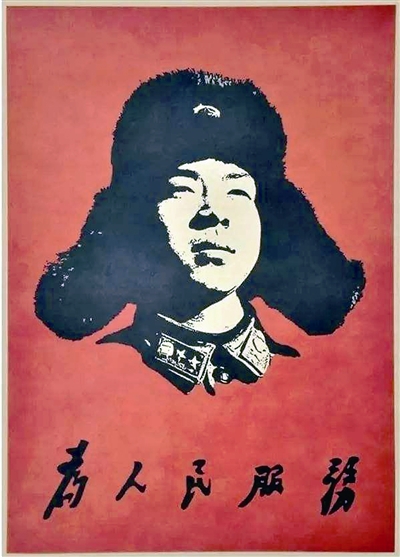

■《今天 我们需要什么样的偶像》后续 3月3日,本报推出了“今天 我们需要什么样的偶像”讨论后,陆续收到了不少读者的留言,他们中有“90后”、“00后”,也有“50后”、“80后”。无论什么年龄层,偶像都是一个人青春年少时心中美好的精神追求,这告诉我们一个时代的偶像有多么重要。 记者 王伟 钟婷婷 章萍 王冬晓 “50后”王学进 俄罗斯文豪普希金 “我的青春偶像是俄罗斯文豪,普希金、托尔斯泰等,那时候崇拜得不得了。刚念师范那时候接触了俄国文学,喜欢文学的我迷得不得了,身边的同学也是,有一些还是手抄本,大家传着看。” 如今有了满屋子的书,想看什么随时可以买到,但回忆起青春年少时找书看的岁月,王先生觉得特别美好,普希金的诗歌、托尔斯泰的《战争与和平》,那是看了一遍又一遍。王先生的文学修养,正是那时候奠定的。 对不少“50后”来说,解放军和革命先烈也是他们年少时最崇拜的偶像。“我们小时候,大人们跟我们说得最多的就是董存瑞、刘胡兰等革命先烈,那是刻在儿时的最深记忆。那个时候也不叫偶像,应该叫榜样。”“50后”的刘凤鸣说。 “60后”沈海英 记忆最深的是张海迪 “我的童年偶像啊,那是张海迪呀,身残志坚的张海迪印象最深的。那个时候没有那么多明星,生活也很苦,想得最多的是有什么吃的,但张海迪的形象确实影响了一批人。”“60后”沈海英回忆。 “60后”依然是崇拜革命英雄的一代,邱少云、黄继光、雷锋等都在“60后”的心目中留下了青春印记。 “70后”王景 偶像就一个,是雷锋 出生于1970年的王先生,不带任何思考地说自己的偶像只有一个,那就是雷锋。“小学时我是班长,每年3月5日,老师都会讲雷锋的故事,并带全班同学做好事。我看过雷锋的电影,雷锋的连环画,学校的笔记本上有雷锋的头像,翻开来第二页就印着‘为人民服务’的字样,我还收藏过一枚带雷锋头像的胸章。” 不过对1978年生的熊先生来说,偶像就变成了四大天王,“张学友、刘德华、郭富城、黎明等影视明星,那时候多红呀,不崇拜都难啊。”我们的随机采访中,也有一些“70后”崇拜的是工商巨子,如马云、乔布斯等,他们的创新精神和创富能力成了“70后”中年男人心中的偶像。 “80后”吕吕 我的偶像一直在变 1983年出生的吕吕,与我们分享了她对偶像的一些看法。 “小时候,我可喜欢林志颖了,我家老房子的墙上至今还贴着那些发黄的海报。但是,这些明星算是我的偶像么,我觉得并不是。”慢慢长大了,喜欢的人也在不停地变。张信哲、王力宏、蔡依林我都喜欢过,读书那会每周都会去买杂志,这是我们“80后”这一代都干过的事。 读大学时,吕吕寝室有6个女生。其中一个女生喜欢日本的职业足球运动员,还专门有一本笔记本用来摘录偶像的故事、照片及赛事。另外一个女生超级迷恋欧美国家的歌手,嘴巴里永远哼的是英文歌,是寝室里最早一个过英语6级的。“那时候的我,其实有点羡慕她们两个,有自己痴迷的偶像。” “当下,我们的孩子更需要正能量的偶像,这是青春的印记。”吕吕觉得,一定程度上说,偶像观也是素质教育的延伸。 “90后”凯凯 从偶像身上汲取到最大能量 1996年出生的凯凯是一个工科生,学的控制工程专业。他一直崇敬的是科学家钱学森。 “小学课本上,我了解到钱学森的事迹。后来,我对航空航天技术非常感兴趣,尤其是火箭动力控制。所以,就对钱学森产生了一种敬佩与崇拜的心理。用孩童的话讲就是,哇,他好厉害。”凯凯说。 长大之后,凯凯看了钱学森的人物传记、电影,对钱学森的生平事迹有了更深入的了解。说起他的偶像,凯凯滔滔不绝。他敬佩钱学森探索科学的热忱,敬佩他的爱国情怀。“不讲求功名利禄,但讲求问心无愧。这是我从偶像身上汲取到的最大能量。” 1997年出生的王一帆读书时也有很多偶像,后来成了一名教师,他开始关注教育界、社会上一些有正能量的人物。现在最崇拜的是前苏联教育家苏霍姆林斯基。“与其说是偶像,不如说是我从教以后的老师。” “00后”俞宥冰 从明星变成了钟南山 鄞州区宋诏桥小学309班的俞宥冰给我们写来了一篇小作文,讲述他心中的偶像。他说在这个疫情下的假期里,钟南山爷爷像一座灯塔一样照进了他的心里,成了他心中最炫的偶像,自己以前的娱乐明星渐渐淡去。 俞宥冰看到了84岁高龄却一直奔忙在疫情防治一线的钟南山在高铁餐车上打盹的照片,也听爸妈讲了17年前另一场没有硝烟的战争,也是钟南山在危急时刻披挂上阵与疫情抗争。“有您这样的院士是国家之福、人民之福,您是我们心中的定海神针。” 俞宥冰在作文里写道。 分析 偶像背后折射的时代特色 我的理解,偶像是能够引领一代人的精神和思想的人物。人们能够把这些人物作为人生中的一份精神寄托,生命中的坐标与信仰。当然,每个人因为人生阅历、家庭出身、知识结构、世界观、人生观、价值观的不同,其心中的偶像是不同的,甚至每个人在不同的人生阶段也会发生变化。 不同的时代出现不同的偶像,折射出的往往是当时的时代特色。六十年代学习雷锋,雷锋牺牲在1962年8月15日,这个时候整个国家刚刚从三年自然灾害中走出来,百废待举,雷锋的精神,使大家看到一个普通战士身上体现出来的高尚品质,毛泽东号召大家学习雷锋,雷锋精神影响了整整一代人。“文革”结束以后,实现四个现代化摆上了议事日程,邓小平同志那种务实的精神、高瞻远瞩的宏观视野、包容世界的胸怀,成为大家仰慕的偶像。改革开放至今,中国经济发展迅猛、人民生活水平快速提高,文化领域也是遍地开花,人们的偶像趋向多元化。 如今,世界已经进入后工业时代,在物质生活富裕、社会相对稳定、通讯发达、物流便捷的时代,我们不需要巨婴,而是希望出现像钟南山、李兰娟这样在重大事故面前,虽然满头白发,仍然带着大家逆行在最危险的抗疫第一线的偶像。 ——周春英,宁波大学人文与传媒学院教授,现当代文学专业硕士生导师 “我的偶像”小记者征文启动 欢迎你来投稿 “今天,我们需要什么样的偶像”欢迎继续探讨,同时,我们发起小记者征文活动,小朋友们可以以“我的偶像”或者“我们需要什么样的偶像”为题,进行投稿,我们将择优刊登。 ●参与方式 小记者投稿:甬上APP小记者投稿平台,请注明“偶像投稿”。 讨论:登录甬上APP,左上角小图标切换进入甬上教育,点击下方菜单栏发布键(红色加号键),即可进行图文发布,上传内容请注明主题#偶像#,并留下联系方式,我们会选择部分进行采访刊登。

|