|

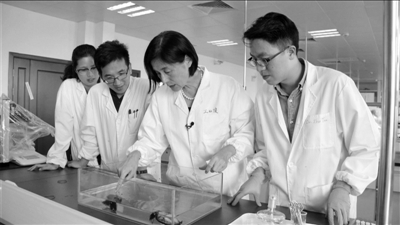

宁波大学蒋霞敏教授(右一)和科研团队。 通讯员 供图 |

|

虎斑乌贼的卵。 |

眼下宁波正处于“禁渔期”,市民很难吃到“热气货”海鲜,何以解馋?5月22日,一场养殖技术新成果发布会及产业化养殖交流会在甬举行。会上传来好消息:经过九年努力,虎斑乌贼大规模人工繁育的“世界级”难题被宁波科研团队攻克。 这支科研团队由宁波大学蒋霞敏教授牵头,联合相关科研院所、企业等单位,目前累计育出虎斑乌贼苗种120余万只,养成500克以上商品乌贼11万只,创造国内人工养殖数量最多、单体最大的历史记录,在世界上首次实现该物种的规模化苗种繁育与养殖,这标志着宁波市人工养殖虎斑乌贼取得新突破,为开展大规模养殖奠定了基础。□记者 王心怡 王冬晓 通讯员 游玉增 从东极岛到南麂岛 仅捕获曼氏无针乌贼38只 乌贼营养丰富,还具有药用价值,曾是东海四大海产之一,但因过度捕捞和环境问题,上世纪80年代起资源衰减,这引起有关学者和渔业部门的高度重视。 2003年,研究人员在东海东极岛到南麂岛之间偌大海域仅捕获38只曼氏无针乌贼,乌贼资源枯竭,寥若晨星。于是当年以宁波大学王春琳教授、蒋霞敏教授带领的团队,在国家、省、市等科技计划项目的大力支持下,与浙江省海洋水产研究所、宁海县双盘涂水产养殖有限公司、奉化臭皮匠育苗场、象山来发水产育苗场等单位合作,开展东海优势种——曼氏无针乌贼繁育生物学、人工育苗及增殖放流的研究。 经过数年潜心钻研,宁大科研团队逐渐掌握苗种繁育、增殖放流等方面的科学原理和技术规程。2006年起开始进行曼氏无针乌贼的人工放流,已累计放流曼氏无针乌贼幼体300余万只、受精卵1亿多粒,今年曼氏无针乌贼已成渔汛,涨网船在舟山海域每天可捕100余斤(约300只)/艘,渔民赞不绝口。 去南海找虎斑乌贼,“宅”在养殖场里攻克难关 曼氏无针乌贼增殖放流取得成效,但因为个体小、养不大,在人工养殖上却不尽如人意。为此,宁波市科技局提出养殖大个体乌贼,也就是野生个体达5公斤以上的虎斑乌贼。 “虎斑乌贼在东海早已无影无踪,要搞就要从南海引种,乌贼又有喷墨习性,性早熟个体很难运输养活,难度很大。”宁大课题组蒋霞敏教授说,宁波市科技局给了团队很大的信任,而她和乌贼之间也有解不开的感情。 2011年,蒋霞敏教授带领宁大科研团队,联合宁海县双盘涂水产养殖有限公司,深入福建、广东、海南等地,克服虎斑乌贼“难寻找”“易喷墨”“不产卵”的难关,终于摸清虎斑乌贼的繁殖生物学;2013年人工繁育出胴长为2.1—3.1厘米的乌贼苗种3.6万只,并进行水泥池试养成功;2014年又联合宁波市海洋与渔业研究院、宁波天邦食品有限公司、象山来发水产育苗场、象山港湾水产有限公司等单位协同攻关。 “到了夏天,在40℃的玻璃钢化大棚下工作,全身汗淋淋,没有浴室,不能冲凉,团队和养殖户同吃同住同劳动,就这样熬过来了。”蒋霞敏说,印象最深刻的是,在育苗场一日三餐经常是榨菜就馒头,遇到刮风下雨,育苗室屋顶漏水更是常事。 不过,这一切她都咬牙坚持下来,最终取得重大成果,突破规模化育苗技术难关。 技术推广到广东福建,科研成果助力“蓝色粮仓” 据了解,2014年—2019年,蒋霞敏教授团队累计育出胴长2厘米以上的虎斑乌贼苗种120余万只,养成虎斑乌贼11余万只。同时,项目组在水泥池、土和网箱养殖中均试养成功,养殖3至4个月即达商品规格(500克),养殖10个月最大体可达2.4公斤,创造国内虎斑乌贼人工养殖数量最多,单体数量最多的历史纪录,在世界上首次实现该物种的规模化苗种繁育与养殖。 研究成果同时获宁波市科技计划重大专项结题验收,2012年—2019年申请与授权专利20项,其中发明专利14项;2012年—2020年在国内外期刊发表虎斑乌贼相关研究论文45篇,其中SCI收录论文15篇,一级学报16篇。制定相关技术标准,出版专著《虎斑乌贼的生物学及养殖技术》。 2014年—2019年共培养学生57人,企业人才39人;4位教师职称得到提升,其中3位晋升为副高。研究团队在指导学生上获全国第十五届挑战杯一等奖(2017)第三届全国大学生生命科学创新创业大赛一等奖(2018);浙江省第十五届挑战杯特等奖(2017);第四届浙江省“互联网+”大学生创新大赛暨第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖(2018)。 象山来发水产育苗场负责人黎盛也很开心,他们在宁波大学团队的帮助下,今年再度改良饵料选用、优化分级措施,成活率大大提升。“一只乌贼长三四个月就能达到500克至750克。乌贼苗种还未长大,已经有不少酒店下订单,平均每只乌贼能卖到一百多元,每年可为养殖场增收二十万元以上。”黎盛说。 据悉,该技术投入与产出比约1:3,而且养出的乌贼抗病强,可以弥补禁渔期的海产品供应,不少来自广东、福建等地的养殖户登门拜访,讨教技术、抢着购买苗种。 “海边人吃饭,桌上一半的菜都是鱼虾等海产品,水产养殖是重要的菜篮子工程,我们的努力也算是为国家蓝色粮仓计划做了点贡献。”蒋霞敏说,她把人生的十七八年都贡献给乌贼,但并不后悔。

|