|

赖昱衡爸妈的磁带。 |

|

学生们驻足在展板前观看。 通讯员供图 |

|

何佳肴奶奶的纸船。 |

|

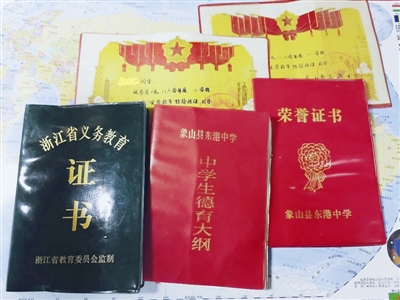

学生们在家里找到的各种老物件。 |

大外婆的嫁妆、爸爸的中学毕业证书、手工缝纫机、茶壶、老式家具、一张张泛黄晕的全国粮票……近日,象山中学历史教研组、校溯晚史学社举办了以“乾坤小大,方寸历史——探寻老物品的故事”为主题的探究活动。学生们利用节假期,或实地走访老家,或访谈长辈亲人,寻找生活中的老物品,并结合历史学科里的时代背景,讲述老物件与家人之间的故事,提交了一份份精彩的历史作业。 □现代金报 | 甬上教育 记者 马亭亭 通讯员 陈巧 从一件件老物件中 看到时代的变迁 111班郑恬同学,在外婆家找到了一台老式蝴蝶牌缝纫机。这是上世纪70年代外婆好不容易凑足了票证,用积攒多年的钱买的嫁妆。在那个年代,缝纫机是家庭生活中“四大件”之一,谁家姑娘出嫁有一台缝纫机当嫁妆是不得了的体面。 她了解到,在外婆那个年代,生活用品都很紧俏,一件衣服要穿好几年,破了都是靠缝缝补补。家里的孩子基本上都是穿着外婆自制的衣服、裤子成长。“随着时代的发展,人们已经很少自己做衣服了,外婆也很少用缝纫机了。但它向我们展示着一段历史,让我们感受到改革开放带来的巨大变化,让我们看到时代在进步、社会在发展。”郑恬说。 211班的黄崇添同学,听了爷爷讲粮票背后的故事后,也觉得应倍加珍惜当前的幸福生活。“我爷爷出生于1951年,那时候购买物品都用票来换,有粮票、油票、布票、肉票、米票等。爷爷是一位老师,有一个月,他同事家里的粮票丢了——这就意味着他们家接下来的一个月将要断粮。好在有我爷爷以及其他老师们的资助,才摆脱了困境。” 此外,学生们还找到了古币、元宝、铜元、银元等各个历史阶段的货币,风谷车、老茶壶、彩绘碗、暖手壶等生活物品,革命时代的诗歌选集,从抗美援朝战场上带下来的志愿军水壶等。 “其实最打动人的,就是事物和人之间的联系。同学写出老物件背后感人故事,能更好认识和理解家庭的变迁、社会的进步、祖国的发展,增强家国情怀的培养。”该校历史教研组组长陈豪老师说。 感受老一辈人 质朴的情意 不仅看到历史变迁,学生们更看到质朴的情意。 104班的何佳肴同学,用文字记录下了一个“纸船”的故事,这背后,承载的是爷爷奶奶的爱情。“头一次看见这艘纸船是在我小时候,妈妈说这是奶奶送给她的新婚礼物。看着这个覆盖着蜘蛛网的破纸船,我小小的脑袋有着大大的疑惑。”何佳肴说,等她长大了些,经常看到奶奶对着爷爷的照片和纸船发呆。 “奶奶,那船是侬亲手叠的?”奶奶连连摇头。原来,那是爷爷在结婚前,熬了几个晚上叠给奶奶的。“那时候条件不好,还未曾流行送戒指项链等首饰,这艘由上百张壹分纸钞叠成的帆船,便蕴含着爷爷含蓄的浪漫。现在翻出来再看,哪是残败,分明是含着光,它承载着祖辈的爱情,奔赴远方。”何佳肴感慨万分。 204班的吴宣烨同学,分享了大外婆的嫁妆。这是一套已有上百年历史的老式家具,在上世纪五十年代,曾是地主家小姐的大外婆成了这贫苦的一家人中大哥的妻子、六个弟弟的大嫂。 “精致的雕花大床,版面镶着骨雕的花鸟山水,梳妆台上供收纳的摆件已有近百年的历史,掸去上面的灰尘,依然能瞥见当时的华美。”吴宣烨说,时代飞速发展,结实朴素的老式家具已渐渐被人们所淘汰。女孩子的嫁妆从衣柜大床成了珠宝跑车,那些年热热闹闹的十里红妆、锣鼓唢呐成了豪车长队。曾经有人想向大外婆购买那些老物件,但都被拒绝了。“都是些老东西,舍不得卖。”大外婆告诉吴宣烨。 这种珍视亲人的温柔,显得那么弥足珍贵。107班的施开心同学,手中的银项圈是20世纪30年代曾祖父传下来的物件。“大人们期盼孩子可以健康成长,因此民间就有了戴银项圈祈福的传说。”111班的罗逸飘同学,有一个锁状银片,是出生时奶奶亲自给他戴上的长命锁,希望子孙健康成长,承载着爱与希望。 爸妈学生时代 也追“爱豆” 101班的赖昱衡同学,在家里翻来找去,从一个旧箱子里淘出了一堆磁带,他感叹道:“一段旋律也是一个时代,爸爸妈妈是音乐发烧友,年轻时也像我们现在一样,有自己的‘爱豆’。” 细细观察追问,他发现这些磁带大约来自二十年前,大多是爸爸妈妈喜欢的流行音乐,不少是当时正红的明星歌手,比如流行天后那英的磁带。 212班的裘溢同学,在旧柜子的抽屉里,翻出了爸爸上初中时的荣誉证书、一本《中学生德育大纲》以及毕业证书。荣誉证书的落款是1990年,红色的封皮,奖项是文体积极分子。“爸爸看到后很兴奋,他自己都不知道还保存着这些老物件。” 裘溢的爸爸出生于1976年,中学在象山县东港中学度过,每天天还没亮就要一个人蹬自行车到离家挺远的学校去,当时中餐都是自己带米到学校食堂统一蒸。“如今东港中学已经不在了,这些老物件是他对自己学习生活的珍贵见证,也是那一代学生青春的共同见证。”裘溢说。

|