|

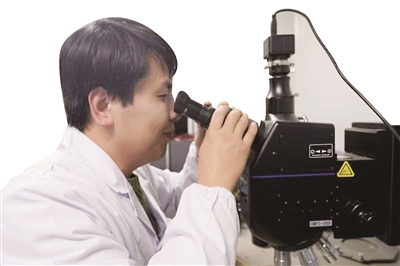

侯慧林老师在做实验。 通讯员供图 |

|

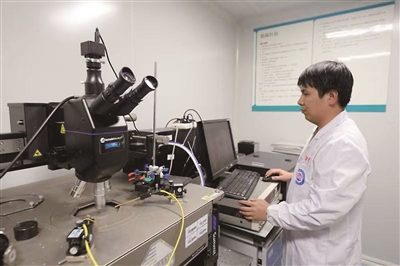

侯慧林老师在做实验。 通讯员供图 |

他的“兴趣爱好”是做科研,他说自己算不上“敬业”,只是“随心而动”;他在学术研究上对学生要求甚严,但在生活中对学生关心入微;他曾是“科研小白”,但凭着执着和踏实成为微纳米研究领域一流团队的核心骨干…… 他是宁波工程学院材料与化学工程学院副教授侯慧林,入选浙江省高校领军人才-青年优秀人才和宁波市领军与拔尖人才第二层次。 近日,记者来到宁波工程学院,聆听侯慧林老师的故事。 聊科研 “我喜欢做科研, 科研就是抽丝剥茧” “我喜欢做科研。”当谈到自己的职业选择时,侯慧林的目光很笃定。 2010年,侯慧林作为宁波工程学院和太原理工大学联合培养的第二批硕士研究生来到宁波。 来宁波前,他对宁波和未来就读学校的了解仅限于网络上的简单介绍。到校后,导师的科研实力、实验室的设备配置、实验材料的充足和团队的关怀让他悬着的心“安全着陆”。 研究生生活很快就在充实的学习中过去,临近毕业,在面对选择就业还是继续读博时,侯慧林第一次认真地思考“科研”对于自己的意义。在和导师深入交流后,他得出的答案是:他热爱科学研究。 “科研像是一个抽丝剥茧的过程,丝得一根一根抽,茧得一层一层剥,既有逻辑层次又得严谨细致。发现问题、提出假设、查阅文献、实验验证,一小步一小步地向着目标靠近,而每次小目标的抵达都会让我感觉到自身的意义和价值,给我带来成就感。”侯慧林说。 至此,他坚定了在科研路上继续走下去的想法。侯慧林常年每天14个小时以上泡在实验室,甚至学生都开玩笑说:“侯老师不在实验室,就在去实验室的路上。”每当科研问题得到解决时,一向沉稳的侯老师会开心得像个孩子一样。 当实验项目有几个月甚至半年没有进展时,侯老师内心就会非常煎熬。这时,团队成员之间的支持就显得至关重要。团队组会上,大家会汇报近期的研究进展,并根据团队负责人提出的建议确定或调整科研思路,具体指导老师也会提出自己的想法,“诸葛亮会”的形式让整个团队的研究方向和步调紧密结合。 “做科研一定要善于总结,实验出来,可能是好的结果符合预期,也可能是不好的结果不如人愿。但是不管结果如何,都有助于我们把机理研究清楚,把思路理清。”毕业多年的博士曾维萱仍记得当时侯老师对大家的教导。 谈团队 “我只是团队中最普通的一个” 先后主持承担国家自然科学基金1项,科技部国际交流项目1项,中国博士后科学基金1项,宁波市自然科学基金项目3项,宁波市领军和拔尖人才培养工程择优资助科研项目1项,以第一作者和通讯作者在材料、化学类国际顶尖学术刊物Prog. Mater. Sci.,J. Am. Chem. Soc.,Angew. Chem.,Int. Ed.,等发表SCI收录论文40余篇,以第一申请人授权国家发明专利10项,获得中国化工学会科学技术奖三等奖等……在谈及自己取得的科研成果时,侯慧林的情绪微微有些波动。 “微纳米团队给了我很多支持,大家平日里一起做研究,过年过节一起庆祝,就像一个大家庭一样亲密无间。”他说。 “2006年成立时,据说团队仅有一间办公室和一台管式炉。入校后,我和团队共成长。”回忆起自己在微纳米科研创新团队的成长经历时,侯慧林感慨颇深。 在学校的大力支持及团队负责人杨为佑研究员的带领下,微纳米科研创新团队乘风破浪一路前行。现团队拥有面积1000余平方米的实验室,包括场发射透射电镜、场发射扫描电镜、原子力显微镜等设备,仪器设备总值逾4000余万元,已构建形成较为完善的半导体低维材料与器件研发平台。成员由最初的1名教师发展到如今物理、化学、材料和计算等多学科背景的10位博士。团队负责人杨为佑研究员于2019年当选乌克兰国家工程院外籍院士、英国皇家化学学会会士,并获得宁波市顶尖人才项目获资助,共培养硕博士50余名。 “其实我只是微纳团队培养的众多成员中最普通的一个。”侯慧林谦逊地说。 学生印象 “平时有些腼腆,但谈起学术就滔滔不绝” 说起侯慧林老师,他带过的学生都对他严谨扎实的治学态度交口称赞,也为他真诚善良的人格魅力所折服。 “一次做实验,我反复操作数据都不对,后来侯老师陪着我从头到尾做了一遍,发现是我操作时不小心碰到了外面的连接线导致实验结果和预期不符。”一位正在太阳能光催化分解水产氢实验室里做实验的男生说。 “侯老师平时话不多,甚至有些腼腆,但当他谈起学术、说起研究内容时,就滔滔不绝。这应该就是踏实为学所带来的底气和力量。用我们学生现在流行的话说就是,每当他谈起科研时,就像被无数个BLINGBLING的滤镜环绕,让人佩服。”一位侯老师的“迷妹”说完和边上的另一位同学相视而笑。 “不管是休息日还是工作日,侯老师都很早到研究所,晚上八九点钟才离开。他多年如一日静心科研和教学的韧劲让我成为他忠实的‘粉丝’,如今,我自己也走上了学术的道路。”正在太原理工大学做师资博士后的马自在说。 记者提及侯老师时,湖南大学的博士生梁钊脑海里跳出来的是两个字——上心。“侯老师对自己的科研很上心,对指导学生的科研也很上心。记得有一年国庆假期,侯老师七天都在办公室里,反复修改我的论文,最终在核心期刊发表。” 侯老师不止对学生的研究和学业上心,对学生的生活也很上心。研究所搬迁,为了给学生一个更好的生活环境,专门建了淋浴房,侯老师搬来洗衣机;学生暂时没住处,他刚好在外访学,二话没说让学生在自己家里住了半年多。“有句开玩笑的话叫‘人狠话不多’,我觉得改一个字就特别能描述我们的侯老师,那就是‘人好话不多’。”马自在这样描述侯老师。

|