|

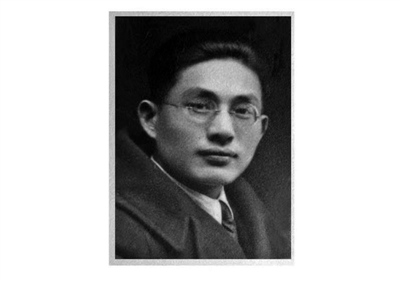

杨贤江 |

|

▲校园里的杨贤江雕塑。 学校供图 |

■开栏语 今年,是中国共产党成立100周年。 习近平总书记曾指出,“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向”。对青少年来说,了解党因何而生、新中国怎样建立、中国特色社会主义如何发展,才能在这复杂多变的社会环境中树立正确历史观和价值观,在知史明史中凝望未来。而党史,无疑是最好的教科书。 今起,本报推出“学百年党史 育时代新人”栏目,传承甬城百年老校红色基因,学习先辈风范,做一名勇担使命、奋发进取的时代新人。 春天的雨,淅淅沥沥。从宁波出发,行程92公里,记者走进了杨贤江故居。说起杨贤江先生,印象最深的便是杨贤江中学校门口那座高高耸立的金色雕像。他的教育思想和教育理论,深深影响着一代又一代学子。 相信很多教师对杨贤江的教育理念知之甚详,但他的党员故事,你是否有了解? 今日人物,让我们走近中国共产党早期党员之一、中国早期的马克思主义教育理论家——杨贤江。 □现代金报 | 甬上教育 记者 樊莹 马亭亭 通讯员 张土良 他是信仰坚定的共产主义者 慈溪市长河镇贤江村贤江支路146号,这里是杨贤江故居,是杨贤江诞生和青少年时期居住的地方,系院落式建筑,属于典型的慈溪“三北”民居,距今已有150多年历史。 纪念馆正门,一座由汉白玉雕刻的杨贤江半身像赫然呈现在眼前。生于1895年的杨贤江,8岁时入私塾,12岁时到郑巷奚山学堂求学,14岁考取余姚县立诚意高等小学堂,三年后以优异成绩毕业,并破格留校任教。 一心求学的杨贤江,1912年秋考入浙江省立第一师范学校,校长经亨颐是一位具有民主主义思想的教育家,教师李叔同、夏丏尊等人不仅学识渊博,而且有强烈的爱国情怀。在校期间,他深受熏陶。 1917年夏天,杨贤江在一师毕业,去南京高等师范当职员。1919年五四运动爆发,杨贤江和他的学生也参与了这场学生运动。5月9日,南京高等师范学校学生手执旗帜标语,慷慨激昂走上街头,杨贤江在游行队伍中和师生们一起高呼:“还我青岛!勿做亡国奴!”并沿途散发传单。 6月,五四运动的高潮刚刚平静下来,杨贤江便对这场亲身经历的运动做了冷静分析总结,撰写了《新教训》一文,发表在7月5日的《学生杂志》上,引起全国知识界关注,加上之前经常在学生杂志发表文章,在1921年,上海商务印书馆向杨贤江发出了邀请,前往上海担任《学生杂志》的编辑。 1922年5月,在沈雁冰和董亦湘介绍下,杨贤江加入中国共产党,成为迄今查到的最早的宁波籍共产党员,他从教育万能论者、民主主义者转变成为具有坚定信仰的共产主义者。之后六年,杨贤江以《学生杂志》为阵地,担任起党的通讯联络工作。 作为早期的共产党员,无论在白色恐怖笼罩下还是避难期间,杨贤江的革命信仰始终不曾动摇,杨贤江故居讲解员陈可平骄傲地说:“作为场馆讲解员,我希望前往参观的党员、普通群众或是中小学生,都能通过我的讲解,感受到杨贤江先生坚定不移和不忘初心的革命信仰。” 他是国内素质教育思想先驱 进入故居,一本巨型石书立于院子中央,上面刻有三行字,分别是《教育史ABC》《新教育大纲》以及《学生杂志》。 其中,《新教育大纲》影响力巨大,在1936年被列为禁书,但是越禁越有读者购买,于1937年3月又发行了第三版。许多内容、观点在中国都是第一次提出,充分体现了该书的价值。 穿过百年漫漫岁月,步入新时代,杨贤江的教育理念依然适用。 离杨贤江故居不远,有一所以他的名字命名的小学,慈溪市贤江小学。漫步校园,随处可见贤江元素。贤江学子林,展示的是历届德智体美劳各方面全面发展的学生,校长张卓卿告诉记者:“小学主要围绕贤德、贤慧、贤能、贤哲这四大核心素养开展‘全人生’课程建设,来真正实践杨贤江‘全人生指导’的教育思想,我们还设置了‘贤江之星’,鼓励孩子们德智体美劳共同发展。” 而在慈溪城区,还有一所以他的名字命名的学校——杨贤江中学。教学楼走廊上的九个大字“教育,造就完全之人格”,是学校教育的终极目标,旨在造就学生健全人格,成为一个真正意义上的人。还有杨贤江文化长廊、贤园等,以及随处可见的杨贤江语录,作为国内素质教育思想先驱,杨贤江的“全人生指导”教育思想,印刻在每一位师生心里。“教育是要适应时代,环境和需要的,要与实际发生关系;换句话说,就是要使得人生的意义更完满,更幸福。”杨先生说。 “这段话的意思让我明白,何谓学有所用,将我们所学到的知识运用到生活中去。学校教育之目的——造就完全之人格。我们学生一方面要努力于学术研究,另一方面也要在艺术上培养自己,造就真正的完全人格。”杨贤江中学贤江182班的任佳镒这样说道。 针对杨贤江先生提出的“全人生指导”思想,杨贤江中学开发了适合本校教育实际的校本课程,形成特色校本课程体系。 杨贤江“全人生指导”的思想和教育,不仅指导影响青年学生健康成长,同时也影响引领着他的家人好友纷纷走上革命道路。然而恶劣的环境,长期繁重的工作,以及动荡不安的生活,杨贤江劳累过度、积劳成疾。1931年7月,他因肾结核症恶化,赴日本就医,终因医治无效,于8月9日在日本长崎逝世,年仅36岁。 后人说 杨贤江在他短暂的一生中,为革命事业鞠躬尽瘁,同时留下了300万字的精神财富,有专著(包括译著)8部,论文(包括译文)386篇,为中国革命特别是教育革命作出了重大贡献。贤江先生的后辈也常常回到故里,共同见证先生伟大教育思想萌发地的发展和变化。 记者了解到,杨贤江有2个儿子和2个女儿,大女儿目前在世,和中国共产党同龄。杨贤江先生外孙黄永刚、外孙媳张健华教授一直深受祖父思想的影响。 张健华现为天津财经大学马克思主义学院教授,“杨贤江先生的小女儿徐昉也就是我的婆婆,她生前留下了许多家书,从中我们也能看到杨家优良家风的传承。接下来我们认真研究、整理,以期更好地宣传弘扬贤江精神和良好家风。”她告诉记者,“我还将继续带领我的团队,学习践行杨贤江‘全人生指导’教育思想,将这个思想落实到教育实践中。”

|