|

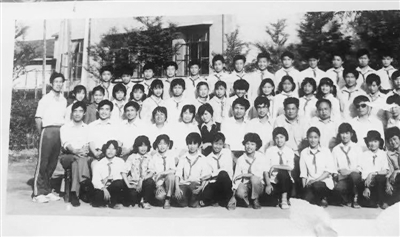

王宝中和学校师生合影。 受访者供图 |

“一晃40年过去了,岁月如歌!感恩我的父亲,扶我走上从教路,现虽已退休,但为党育人为国育才的教育情怀我心永恒……”在第37个教师节即将来临之际,海曙区退休教师王宝中写了一篇感慨万千的“美篇”在微信里分享。记者近日叩开了他的家门,听他讲述一家三代教书育人的动人篇章。 □现代金报 | 甬上教育 记者 俞素梅 讲述人 王宝中 从教40年,退休教师 其父 王志明 从教30年,已故 其女 王 巧 从教15年 现为海曙中心小学教师 从教40年,辗转7所学校 他珍藏着一份沉甸甸的荣誉 王宝中接过父亲手中的教鞭时,正好20岁。“那是1980年,有一首歌很流行,叫《年轻的朋友来相会》,我是听着这催人奋进的歌声走上讲台的。正如歌中所唱,那时的我是‘八十年代新一辈’。”王宝中感慨地说,岁月如歌、初心依旧。 王宝中初执教地是在鄞县凤岙乡一个叫“半山小学”的偏远山区学校,现在那儿是横街镇风景秀美的“浙东大竹海”,半山小学也已经没有了,“山区学校离家远,每天早出晚归,当时一个班级的所有学科都由我教,即‘包班’,就是全科教师,只有周日放假,一周六天除了一节空课,其他每节课都要教。”王宝中回忆道。 年轻的王宝中不怕吃苦,工作勤奋。之后几年,他又被调往上阵小学、溪下小学、凤岙小学等校任教,渐渐脱颖而出。“凤岙小学是一所农村完小,在那里,我既是体育老师,又担任学校的少先队工作和后勤总务工作。”因体育教学业绩突出,不久他又被调往当时的望春区中心学校担任专职体育教师。 努力工作之余,王宝中不忘学习、提高自己,先后在鄞县教师进修学校、中央广播电视大学等校进修,考取了中师文凭和大专文凭。“那时还没有双休日,学习主要利用暑假和星期天,一有机会就去学!” 在不断的努力工作和学习中,王宝中后来担任了高桥镇望春小学的校长,加入了中国共产党。之后又任职于海曙区高桥镇教育研究辅导室(高桥镇中心小学),评上了“高级教师”职称,曾任党支部副书记,分管党建工作、干训师训工作、学前教育工作、体艺工作、语言文字规范化工作、教育宣传工作、教科研工作、义务教育工作等。去年2月,他从高桥镇教辅室光荣退休。 从教40年,先后辗转7所学校,王宝中除了珍藏着自己的教师证、小学校长岗位培训班结业证书、和学生的毕业合影等珍贵资料外,还有一张“浙江省学校体育工作先进个人”荣誉证书,这份沉甸甸的荣誉是对他的最好奖励和肯定,让他分外珍惜! 父亲一生在大山里教书 希望接过教鞭的儿子能胜过他 早在王宝中1960年出生之前,父亲王志明就是一名人民教师了,他不知道父亲是怎么走上从教之路的,只知道父亲1950年参加教育工作,1980年12月病退,从事教育工作30年。 据介绍,1949年新中国成立后不久,王志明被聘任为建国后首批县级人民教师,那时他才25岁,任教的第一所学校在当时离家六七十公里的鄞县章水区童家村,1951年转正为公立教师。之后的30年里,他翻山越岭,分别任教于鄞县凤岙公社盛家村、溪下村、峧山村、半山村、洞山村、上阵村、梅梁桥村等山区学校,这些山区学校条件简陋,他常常集学校负责人、教导主任、班主任、教师于一身。 “父亲后来定居于盛家村,成了当时特殊的‘队供应户’。他任教的学校离家很远,近的十多公里,远的六七十公里,所以他平时住在学校,家里大小家务、养儿育女均由我母亲一手操持。我们兄弟姐妹四人,小时候最盼星期六,因为周六爸爸会回家来。”王宝中说,回想起来有些心酸,“那时解放不久,山区学校大多是在寺庙或祠堂里,一间教室两个年级,即复式班,都由父亲教学,收入也不高,没多少工资,吃饭就在当地老百姓家里一家家轮着吃。和如今的生活水平、教师地位相比,那真是天壤之别啊。” 长年的山区艰苦生活导致父亲身体不好,满30年教龄后他就病退了,按照当时的相关政策,王宝中接过了父亲的教鞭。“2009年12月父亲病逝。他一生都在山区里兢兢业业地教书育人,横街、章水等地的很多乡镇干部、村干部、会计,甚至他们的下一代,都是我爸的学生,堪称桃李遍四方。”王宝中回忆说,“父亲对我们兄弟姐妹也像学生一样,教育我们好好学习,要多看书,常常说‘做人要做出一个样子来’!” 王宝中走上工作岗位后,父亲在病中还常问他教学工作做得怎么样?还好吗?“父亲希望我青出于蓝胜于蓝,希望儿子能超过他。我总是说‘您放心,我不会给你丢脸的’!” 女儿受他影响走上讲台 “现在做教师的幸福感更强” 王宝中从父亲手中接过了教鞭,20多年后,女儿王巧又受他的影响走上了讲台。家庭氛围中浓浓的教书育人情怀,就这样在一家三代人中传承! 王巧是百年名校海曙中心小学的英语教师,她笑着说:“当初选择考师范学校是很自然的事。因为爷爷和爸爸都是老师,我从小在家中耳濡目染,一直觉得做老师是一份很崇高的职业,所以中考面临普通高中和师范学校招生的选择时,爸爸鼓励我考师范学校,我毫不犹豫就答应了。”她在校期间品学兼优,担任了学生会干部,加入了中国共产党。 大学毕业走上讲台后,父女俩常常在家讨论关于教育的种种现象。特别是王巧刚到海小任教的第一年,兼任英语老师和班主任,压力不小,常向校长爸爸请教如何带好一个班级,如何更好地和学生家长交流等。“爸爸是过来人,他的经验对我很有帮助。”正如王宝中感恩父亲对自己的人生做铺垫一样,王巧也很感恩父亲对她的指引。 退休后的王宝中帮女儿带小孩,他笑称“这也是为教育事业做贡献,女儿可以有更多的时间和精力投入工作”。在含饴弄孙之余,王宝中还不忘教师本色,常跟女儿念叨教书育人是良心活,不能偷懒,不得马虎,“我以前做校长时,就是这样要求年轻教师的”。他还常常提醒女儿趁着年轻要多努力,主动作为、有所作为。有这样的老爸,王巧想偷懒也不可能,在工作之余不停地自我充电,取得了在职研究生硕士学位,多次被评为校级、区级教科研先进个人。 如今王巧从教已有15年,也已为人妻为人母,谈到家中三代教师的异同时,她说,新中国成立70多年,我们国家发生了翻天覆地的变化,教育事业也在不断地发展、进步,“但从爷爷、爸爸到我,三代人对教育兢兢业业的热爱之心始终没变。但不同的地方也很多,相比爷爷和爸爸,我现在做教师的幸福感更强;无论是办学条件还是教学设施,现在更好、更富裕了,但现在有种种教学新现象、新理念、新问题,需要我们去面对、去思考、去处理,所以我在工作中也不断地学习与研究。”

|