|

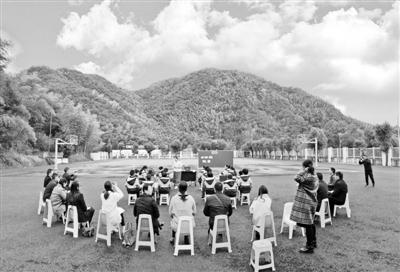

师生们在操场上上课。 通讯员供图 |

|

“竹”文化课。 通讯员供图 |

深藏四明山麓的余姚市鹿亭乡中心小学,10多年前在校学生数最多时有800多人,到了今年9月新学年,全校一年级到六年级预估6个教学班、21名学生。 学生人数在减少,但山区教育人的初心不变。 学校与社会爱心组织和人士一起,将山区孩子进校后衣食住行“包干”。体育、音乐、美术课,所有孩子一起上,朝精细化、特色化方向发展。 现如今,这群教师对教育两字的理解更深了,从技能教习到精神关爱,在主动与被迫两者兼而有之的情况下,坚信坚守的力量,为山区孩子撑起一片蓝天。□现代金报 | 甬上教育 记者 章萍 樊莹 通讯员 毛姚伟 七年入学人数 少了近四分之一 鹿亭乡中心小学创办于1950年。校址校名历经多次变更,于2006年9月并入鹿亭乡中心学校(九年一贯制)。2018年9月,鹿亭乡中心学校初中部并入梁弄镇中,学校恢复完小建制,再次更名为鹿亭乡中心小学。 因为地理位置特殊,这所小学现在是余姚市唯一的一所乡校,也是余姚市公立学校中人数最少的学校。新学期就要开始了,全校12位老师已到岗,做最后的准备工作。 “这学期一年级新生2名,二年级3人,三年级2人,四年级1人,五年级2人,即将毕业的六年级11人,总共加起来21人。”31岁的鲁双映,七年前从杭州师范大学毕业后就来到这所学校开始山区教师生涯,现在已是副校长。 “听老教师说,学校还是九年一贯制的时候,在校学生数最多的时候800多个。教学楼、宿舍楼全住满了人,和现在完全不一样。”鲁双映说,其实全乡总人口近1.7万,由于城市化进程的加剧,有条件的村民都举家搬迁到教育资源更好的周边乡镇或者余姚城区。74、72、56、46、29、27、21……她来这所学校的短短七年时间,入学人数少了近四分之一。 学校提供 “一站式”服务 “别看我们是山区学校,学习条件丝毫不差。对于每一位进校学生,学校提供的都是‘一站式’服务,衣食住行基本上都不用操心了!”鲁双映非常引以为傲。 尽管孩子不多,但每一个都是幸福的存在。如今,家长把孩子送进校门的那一刻起,从学习用具到寝室生活用品,都由学校统一采购,还有部分物品由爱心组织或人士捐助。 每个来学校报到的孩子可以领到春夏秋冬不同季节的校服。山区冬季寒冷,孩子们还额外配有厚羽绒的校服。而且,从帽子、手套、袜子、鞋子再到牙刷、毛巾、被子、被单、蚊帐等,学校把能够想到的东西都配齐了。老师就像妈妈一样,给孩子们分门别类配置衣物,暂时不用的统一放进收纳箱。 学校硬件设施也很不错,除了教学楼外,有校舍、校园绿化、活动场地以及各类专用教室。活动场地有4道200米环形、6道110米直跑道的室外运动场一个,还有使用面积540平方米的室内活动室一个,另外各类专用教室一应俱全,各项器材配备均达到省一类标准。 在学校与社会爱心组织和人士等共同努力下,近年来学校先后被评为浙江省义务教育标准化学校、宁波市现代化达纲学校、宁波市数字化校园…… 老师有比传授知识 更重要的事 时间回到三四年前,这样的“高配”场景想都不敢想。鲁双映回忆起初来乍到的场景,仍是记忆深刻。作为一个土生土长的农村娃,老家大岚距离鹿亭也就是十多公里的距离,照理来说适应起来不难。但她正式报到那一天,还没到校门口,就开始打退堂鼓。 “我搭乘公交车,一路盘山路,两侧是茂密的毛竹林,越往上感觉越荒。”好不容易找到了学校,大门看起来还挺大,但走进去就是石阶,教学楼、宿舍都盖在半山坡。 “当时,和我同一批招进去的4位老师,被老教师带到教师宿舍,推开门的那一刹那,仿佛进了‘盘丝洞’,到处是蜘蛛网,床、衣柜等简单家具还散发着霉味。”鲁双映笑着说道。 安顿好自己后,开始正式给学生上课。这个场景也是她没遇到过的,接的三年级,就1个班,总共12名学生。这些孩子父母大多背井离乡进城务工去了,缺少对孩子的关心和教育,从而导致孩子在性格和习惯上出现偏差,包括学习习惯普遍不是很好,自理自立能力也欠缺。 班上有一个小女孩因为长时间没有换洗脏衣服,背上长了大片大片红疹子,家长们都没有留意到。还是她带着孩子去看了医生,涂了药膏,换掉脏衣服,慢慢痊愈。 “通过跟山区孩子的接触,我重新审视自己的工作,发现有比传授知识更重要的事需要做。”鲁双映的想法代表了所有在这所学校坚守的老师们的心声。 因为学生家住得比较分散,远的地方开车盘山就要半个多小时,因此大部分家长选择让孩子周一到周五住校,年纪最小的刚上小学一年级。孩子不太会洗头、刷牙,也不知道就餐、说话的礼仪。随后,学校开始组织学生参与“生活教育”课程,比如全校学生在水龙头前一字排开,一起学习怎么洗头。一时间没有掌握要领的低龄孩子,就让学习能力快的高龄孩子再多教几遍。考虑到孩子之间家庭条件有差异,学校通过汇聚社会力量,将这群孩子进校后衣食住行“包干”。 “微班化”教学 好玩的“行走课堂” 学生数量不断减少,原先大班式的教学不再适用。如今,立足“生命·生活·生态”,致力办一所有温度的学校,成了鹿亭乡中心小学办学的新思路。从去年开始,除了语数英科,其他学科学校都尝试“微班化”教学,大孩子小孩子一起上。 于是,在学校里经常会看到一个有趣的场景,体育老师喊一声“稍息”“立正”,高年级的孩子听懂了跟着口令走,但低年级的孩子还左右脚不分,挠着头皮不好意思。上音乐课,学生大合唱,这一头还是清脆稚嫩的童声,那一头已经出现变声期的男女声。 这样的上课方式,看上去课堂秩序很难统一维持,但还是带来了很多新鲜感。鹿亭一带生产毛竹,美术课学校索性抛开了原先的教材,把孩子们召集到操场上围坐一圈,请专业老师来讲“竹”文化,学生们学做竹制品。新颖、好玩的“行走课堂”,孩子们一边享受大自然,一边学习知识。 据悉,接下来,学校将借助依山而建的地理特点,挖掘人生成长与校园布局共同特质,对校园环境进行整体优化,让孩子们在群山环抱的氛围里向下扎根、向上攀登、向阳成长,让学校溢满山区味、奋斗味,从而诠释鹿小“沉稳、登攀”校训内涵,“打造幸福教育,培养阳明传人”,不求人人成才,但求个个成人。

|