|

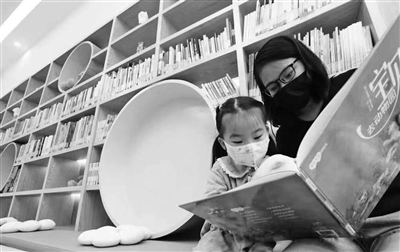

| ▶镇海区骆驼街道新晨社区打造儿童主题社区图书室,推进儿童友好社区试点工作。 |

|

| 江北区庄桥街道天合社区打造“教育掌门人社区圆桌座谈会”,邀请资深教育专家为家长们带来家教课。 |

|

| 已经举办两年的“班主任茶座”,也是协同育人的一种尝试。资料图片 |

近日,教育部、中宣部等十三部门联合印发《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》(以下简称《意见》),明确了学校家庭社会在协同育人中的各自职责定位及相互协调机制。 协同育人已经上升成为国家层面的一项重要工作,但不可否认的是,很长一段时间以来,不少人都把孩子的教育寄托于学校,一定程度上忽略了家庭教育和社会教育的作用与意义。 今天起,我们推出“协同育人”系列报道,关注学校、家庭和社会在协同育人大格局中的职责定位。 □现代金报 | 甬上教育 记者 王伟 了解《意见》出台背景 明白协同育人重要性 教育部基础教育司负责人近日接受媒体采访时指出,《意见》的出台是为了深入贯彻落实党的二十大精神以及《家庭教育促进法》、《未成年人保护法》等法律和相关政策文件的要求,营造良好育人生态。 早在2020年10月召开的党的十九届五中全会便提出要健全学校家庭社会协同育人机制;2021年出台的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》和2022年政府工作报告都确定了健全学校家庭社会协同育人机制的工作任务;党的二十大报告对健全学校家庭社会育人机制提出了进一步要求。 2022年1月1日起施行的《家庭教育促进法》将家庭教育从传统“家事”上升到了“国事”,其中明确规定,建立健全家庭学校社会协同育人机制。 近年来,各地在积极探索推进协同育人上取得了一定成效,但实践中还存在学校、家庭和社会之间职责定位不清晰、协同机制不健全、条件保障不到位等问题,出台《意见》是要明确各方育人职责和相互协同机制,形成更加完善的协同育人机制。 《意见》要求,到十四五期末,学校教育主阵地作用进一步强化,家庭教育指导服务更加专业;家长科学育儿观念基本树立,履行家庭教育主体责任更加到位;城乡社区家庭教育指导服务站点普遍建立,社会育人资源利用更加充分。 到2035年,形成定位清晰、机制健全、联动紧密、科学高效的学校家庭社会协同育人机制。 有家长把更多期望落到老师身上 也有家长希望多开一些祖辈课堂 “马上要开学了,看到家里娃作业拖拖拉拉的样子就生气。前两天,老师要求线上上传一份作业,我眼看着她从上午拖到下午,又到晚上。一直到晚上八点多,班上大多数孩子都交作业了,她还在看电视找零食吃,我一下子火气就上来了,骂了她一顿。还是早点开学吧。”一位女儿读初一的家长向记者吐槽,假期带娃心太累了,还是正常上学好。 “我知道家庭教育的重要性,也很重视,但知道是一回事,做起来是另一回事。面对不听话的娃时,真心觉得很无奈。”这位妈妈告诉记者,对于学校家庭社会协同育人,她觉得挺好的,也希望自己能够得到更多专业人士的科学指导。她告诉记者,平时潜意识里确实把更多期望放在了学校和老师身上,总觉得同样的话,老师说的孩子更愿意听,家长说多了还影响亲子关系,容易爆发家庭矛盾。对照意见里面“家长要强化家庭是第一个课堂、家长是第一任老师的责任意识”的要求,“我们确实做得还不够”。 也有家长在接受记者采访时,希望学校或者社区能够开设祖辈课堂,多给孩子的爷爷奶奶外公外婆传授一些科学育儿的理念。“我和老公平时工作比较忙,上小学的儿子多数时候是爷爷奶奶在带的,确实很感谢老人家的帮忙,但老人家对孙子太宠了,有些教育理念不太合适,我们又不方便多说。如果学校和社区有这方面的服务,还是挺好的。” 这位妈妈是一名医生,平时工作非常忙,陪儿子的时间比较少。说起隔代教育问题,她举了个例子,学校里会布置一些劳动作业,她觉得这方面还是挺有必要,可以培养儿子的动手能力和行为习惯,可爷爷奶奶总不以为然,甚至帮着孙子打掩护,随意应付劳动作业。“老人家觉得有些事情年纪大了自然就会了,没必要现在就要求孩子去叠被子打扫卫生甚至学做饭菜,但实际上这是一种习惯的培养。如果劳动作业可以应付了事,学科作业是不是也可以相同对待?如果能在科学理念的基础上协同育人,我觉得应该会比现在更好。”这位家长说。 协同育人效果更好 老师们也希望形成长效机制 “我们班有一位男生,在我看来挺好一孩子,但周末回家经常会跟父母爆发争吵,导致返校以后状态不稳定。”说起协同育人,老师们也有很多话要说。 一位高一班主任告诉记者,班上有个男生总是因为手机问题爆发亲子冲突,即便住校一周仅仅回家一天半,父子之间也能吵到脸红脖子粗,这直接影响了孩子的学习状态。为此,她和学生家长多次沟通,希望孩子周末返校时,父母能够营造一种温馨的家庭氛围。“父母对待这个年龄段的孩子,不能再像小时候那样一言堂,更加不能一言不合就骂一顿。孩子在长大,父母的教育方式也要随之改变。”这位班主任说,上个学期经过多次沟通,总算好了一些,但是期末的线上学习,加上随之而来的寒假,他们的关系又趋于紧张。 “协同育人确实挺重要的,学生的成长不仅仅在学校里,家庭和社会环境都是不可忽视的因素。”这位老师说自己看过十三部门联合发布的《意见》,《意见》里面对学校要做什么、家庭要做什么、社会要承担什么责任都有界定。“希望随着社会的重视,整个环境能够形成更好的科学育人氛围。” 有一句话,说的是一个“问题学生”的背后总有一个“问题家庭”。对此,职高的老师们会更有感悟。一位带了二十多年班的职高班主任告诉记者,班上40多名学生,一多半是有各种家庭问题的,不是长久以来亲子关系紧张,就是父母离异、家庭重组,或者是留守孩子等,导致孩子在成长的过程中缺爱、缺安全感,没有养成良好的习惯。平时,老师们在做好本职工作的同时,也多少会介入一些家庭教育问题,扮演“润滑剂”角色。“但总感觉个人能做的事情有限,如果能够形成良好的协同育人机制,我想应该会有利于更多孩子的成长。”

|