|

余伸巍

海曙区鄞江镇中心小学老师,海曙区“四有”好老师,海曙区小学语文教坛新秀,曾获海曙区小学语文优质课二等奖,撰写的《灵动音符,“活”动语文课堂》在2019年海曙区小学语文学科论文评比中获奖。 |

|

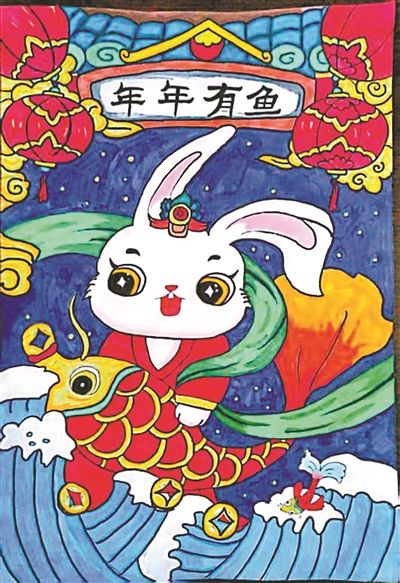

年年有鱼

海曙区洞桥镇中心小学304班

马可欣(证号2301046)

指导老师 张亚金 |

统编小学语文教科书六年级下册第一单元的习作主题是“家乡的风俗”,要求同学们介绍一种家乡的风俗,或写一写参加一次风俗活动的经历。如何把文章写得更加生动精彩呢? 一、深入了解“家乡的风俗” 六年级的同学已经历过许多的风俗活动,但很多时候只是知道风俗的形式,并不了解这些活动的由来、发展演变的过程,有些风俗还有相应的传说或故事。因此在习作之前,我们必须要用多种方式深入了解家乡的某一种“风俗”。我们可以查一查:借助网络或者查找地方志;可以问一问:询问长辈家乡的风俗习惯;还可以比一比:把家乡的风俗同其他地区的进行对比,也可以拿现在的风俗和以前的风俗进行对比,不同之处更能彰显“风俗”的特点。 二、确定顺序,明晰条理 在了解家乡风俗的基础上,同学们要确定写哪一种类型的文章。如果准备介绍一种家乡的风俗,大家可以按照时间顺序来写。如老舍先生的《北京的春节》,老舍先生从腊八节开始介绍,直到正月十九,随着时间的推进,风俗形式也发生相应的变化;也可以从一种风俗的多个方面来写,如介绍南方人过年吃汤圆这一风俗,同学们可以从汤圆的来历、做汤圆、吃汤圆等方面进行介绍,还可以跟北方人过年吃饺子的风俗进行比较,突出家乡风俗的特点。如果准备写“参加一次风俗活动的经历”,就要着重写“我的经历过程”,要突出“我”的所做所说,所观所感。如沈从文先生的《腊八粥》,课文以“八儿”的视角,记叙了他盼粥、想粥、猜粥、看粥、吃粥的整个过程,将腊八节的风俗融入“八儿”的经历中,并且插入他的语言、动作、神态、心理等细节描写,人物形象跃然纸上,风俗特点也就自然而然地表现出来了。 三、抓住重点,写出特点 在介绍一种风俗或记叙参加风俗活动经历的过程中,同学们切忌平均用力,要抓重点进行细化,着重用笔;跟重点内容不相干的部分可以略写,甚至可以忽略不写。如《北京的春节》中,老舍详写最能表现北京独特风俗的除夕、初一和元宵节,其他时间都一带而过;《腊八粥》作者详写“等粥”的过程,“吃粥”部分仅寥寥数句就交代完毕,可见“详略得当”的文章更能激发读者的阅读兴趣。与此同时,同学们可以尝试运用比喻、拟人、对比、夸张等修辞手法,把家乡风俗最具特色之处或者参加风俗活动经历中印象最深刻的某一件事着重描写,表达对家乡风俗喜爱之情。 习作:家乡的风俗 外婆家的春节 宁波市孙文英小学603班 王晟鸥(证号2302380) 指导老师 李芸霞 妈妈总说,她小时候过年,真的是年味十足。 那时候,刚进入腊月大人们就要开始为过年做打算了。请裁缝给小孩子做新衣服,熬麦芽糖做冻米糖,炒瓜子花生等各种小零食,所有过年物资早早备齐,家里家外角角落落挨着收拾干净。尤其是过了小年之后,洗洗刷刷,杀猪杀鸭,忙得像陀螺一样转个不停。 大年三十当天,全家老小分工合作。吃过早饭,男人们带着孩子先去祭祖,然后回来贴春联,屋里屋外再收拾一遍。女人们一早会去菜园里拔来各种各样的蔬菜,清洗好放着备用,然后就是做卤蛋、炸肉丸、烧排骨、蒸粉蒸肉……都是一盆一盆的,这样接下来的几天就能轻松整出一桌饭菜招待客人了。 忙碌了一天,终于等到一家人围坐在餐桌前吃年夜饭了。外婆家的餐桌上一定会出现这几道菜:莲藕、马齿苋、青菜,还有最重要的鱼。莲藕寓意着道路通畅;马齿苋,老人们喊它为“和气菜”,预祝一家人和和睦睦;青菜不言而喻,代表着一家人亲亲热热。重头菜是那道鲢鱼,必须是有头有尾完整的一条,它承载了一家人的美好愿望,希望来年从头到尾生活宽裕富足。 年夜饭之后就进入了轻轻松松过大年的时间了,全家围在电视机前边看春晚边守岁。大年初一,小孩子穿着新衣服新鞋子,揣着压岁包四处串门显摆,大人们也难得轻松自在一天。 听着妈妈说的年味,我都有点期待能回到她小时候了。 端午粽 北仑区绍成小学607班 朱函逸(证号2310994) 指导老师 周妙雯 “五月五,过端午”。端午节是我国的传统节日,有许多的习俗:赛龙舟、挂艾叶、包粽子……其中我最喜欢包粽子了。 粽子,主要材料为糯米和粽叶,里面可以包红枣、猪肉等。相传战国时期,楚国人屈原不忍看自己的国家灭亡,跳进汨罗江自杀,楚国百姓不愿让江中鱼虾吃屈原遗体,就往江中投粽子。久而久之,包粽子就成了端午节的习俗。 去年的端午节,我们一家来到外婆家,外婆早早地就把粽叶和粽馅给准备好了。我拿起一片粽叶,准备包起来。外婆告诉我,要先把粽叶叠成漏斗状,装上糯米,再放上一颗去核的红枣,再铺上一层糯米,把它给压一压,用绳子绑起来。这样,一个像模像样的粽子就做好了。 前面的几个步骤我都做得很好,唯独最后一步,我怎么也绑不牢。最后,在外婆的提醒下,我调整了手法,费了九牛二虎之力才把它给绑起来。 粽子包好之后,外婆把一大笼粽子放进了大锅中,并告诉我:煮粽子不可以心急,刚开始要用大火煮,接着用锅中的余温焖,这样粽子吃起来比较柔软。 粽子终于蒸熟了,我迫不及待地剥开棕叶,一口咬了下去,哇!好烫啊,但是好好吃啊。粽子在嘴里软软糯糯的,合着甜甜的枣子,那滋味简直“绝”了呀! 我爱端午粽,它是我们家乡的风俗,也是中国的传统文化,我们要好好将它传承下去。 难忘的灯会 宁海县实验小学城南校区603班 徐子宸(证号2313846) 指导老师 王伟群 正月十四那天,爸妈带我去了一趟前童。 还没进园门,就听到锣鼓喧天。映入眼帘的是那高高的轿子,轿子周围有一群人在抬着,他们穿着统一的服装,从山庙里请出“濠公老爷”,走街穿巷地进行巡游。 紧随其后的是一排铜锣队,那声音震耳欲聋,那气势雄伟壮阔,引得人不禁连声叫好。 轿上站着两位儿童,手持道具,身穿古装,看那严肃的神情,仿佛下一秒就要冲到敌人面前。 要说最引人注目的,非“荡秋千”莫属了。四个儿童坐在“秋千”上,利用自己的腿部力量往前转去。他们清一色穿着古装,将浓郁的地方特色展现得淋漓尽致。直到第二天凌晨,灯会才会结束,人们将“濠公”抬回庙内,不一会儿,空中就绽放出一朵朵鲜艳的“花”…… 听爸爸说,这个习俗是前童人为了纪念自己的祖先童濠。以前的前童虽然处于白溪沿岸,但水利条件较差。明正德年间,有个名叫童濠的人历尽艰辛,发动全村老少开渠引水,最终将白溪水灌入百渠千沟。 灯会结束了,可我还是意犹未尽,脑海里一直“放映”着灯会的过程。 “打采茶” 镇海区骆驼中心学校602班 潘依辰(证号2311788) 指导老师 梅聪玲 我的家乡在丽水,那里有各种各样流传至今的风俗,而令我印象最深刻的是“打采茶”。 “打采茶”,不仅是美好祝愿,也让村与村,人与人之间有了更多的联系,营造了大年喜庆、热闹的气氛。 这天,我来到广场,看到广场中央已经围满了人。我挤进去看,有12个采茶姑娘,穿着彩衣,头戴精美的头饰,手提一盏五彩缤纷的采茶花灯。她们边唱边翩翩起舞,手上的采茶花灯让她们显得更加美丽动人。我在一旁看着,也兴奋地跟着节奏跳了起来。周围的观众看到如此出彩的表演,纷纷鼓起掌来,有的还跟着唱了起来,体会着采茶姑娘们从正月到十二月的各种艰辛和快乐。采茶姑娘们随着优美轻快的旋律,摆出了各种各样的花阵。看着她们精彩的表演,听着乐器悦耳动听的演奏,我仿佛看到了青田万事风调雨顺,各家各户安居乐业的景象。 突然画风一转,锣鼓铿锵,出现了一群气势非常足的人。他们上演了一出十分具有农村色彩的生活场景,让我们在场的观众心中一喜,不住欢呼,和他们一起跳跃、起舞。广场上一片热闹景象。 “打采茶”是我的家乡——丽水的重要风俗,令我印象深刻。

|