|

缪荃孙近支后裔向天一阁捐赠新修的《兰陵缪氏世谱》

|

|

| 《兰陵缪氏世谱》书影 |

|

| 缪荃孙像 |

|

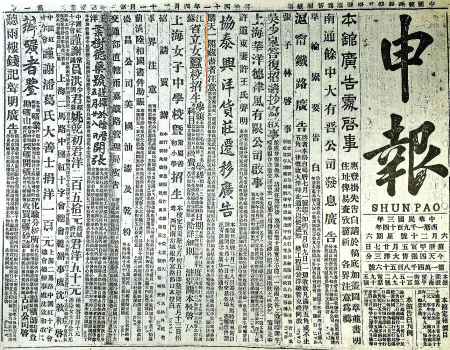

| 范氏后人刊登的《购天一阁藏书者注意》广告(《申报》1914年6月20日第一版) |

应芳舟 3月24日,4位特殊的客人来到天一阁,捐赠了一套近年新修的线装本《兰陵缪氏世谱》。这4位客人是缪荃孙先生的近支后裔,他们的捐赠行为丰富了“南国书城”的家谱收藏总量,成为名人家谱征集工作的一个亮点。 据缪氏后裔介绍,之所以选择向天一阁捐赠家谱,是因为百年前缪荃孙就与这座饱经风雨的藏书楼结下了非同寻常的缘分。早在清光绪末年,缪荃孙曾造访天一阁,是为数不多登上天一阁的著名人物之一。若干年后,他还为当时深陷困境中的藏书楼写下了一“记”即《天一阁始末记》,一“目”即《天一阁失窃书目》,因此,他是天一阁历史上一位功不可没的人物。 江阴缪氏作为官宦世家、文化世家,有着持续编修家谱的传统,历史上曾先后10次编修家谱。清光绪和民国年间,缪荃孙就编修过两次,分别为《申浦缪氏族谱》和《兰陵缪氏世谱》。天一阁收藏缪氏家谱,从某种意义上说,也标志着缪氏家族永远“留”在了这座令缪荃孙仰慕的藏书楼。 毕生事业与书亲 在外人看来,天一阁的大门向来是“封闭”的。然而,光绪三十四年三月十八日(1908年4月18日),这扇大门向远道而来的缪荃孙先生徐徐敞开了。 这一时间节点,正处于缪荃孙创办江南图书馆(今南京图书馆)之后、京师图书馆(今国家图书馆)之前。缪荃孙登上向往已久的天一阁藏书楼,实现了无数读书人梦寐以求的愿望。 缪荃孙(1844年-1919年),字炎之,号筱珊,晚年又号艺风,江苏江阴申港镇人,近代著名学者、藏书家、文献学家,是我国传统藏书楼迈向近代公共图书馆过程中的关键人物,被誉为“中国近代图书馆之父”。 这次登阁的机会来之不易。据缪荃孙撰写的《天一阁始末记》记载,在登阁的前一年,碰巧其内兄夏闰枝任宁波知府,内兄即妻子的兄长。于是,缪荃孙就向他提出登天一阁观书的想法。这位夏知府接受妹夫的请求,到宁波的当年就与范氏后裔商量登阁的日子。虽是知府老爷亲自出面预约,但等候通知的时间依然出奇长。这很好理解,因为按照惯例,天一阁钥匙由范氏分房掌管,所以必须他们一致同意方可开门登阁。幸好,在第二年的春天,总算传来了一个好消息,范氏给了这位知府一个面子,允许他陪同缪荃孙联袂登阁。 接到消息后,缪荃孙喜出望外。1908年4月10日,他由第三个儿子缪僧保侍行,从南京乘江永轮船出发,11日到达上海。在处理完一些事务后,缪荃孙于14日从上海搭江天号轮船,15日早上抵达被他称为“东南雄郡”的宁波。在夏闰枝的安排下,缪荃孙在甬期间入住的是宁波府署偏东位置的官舍。 因为心中有天一阁的吸引,缪荃孙踏上四明这块土地时,自然不会感到陌生。他视天一阁藏书如珍宝,光绪三十年(1904年)就购藏有半部《峰真隐漫录》,并请人补录所缺前四卷。该书是《四库全书》底本,即当年范氏后人响应乾隆帝征书号召所进呈的书籍。后来,那批进呈书未有归还入阁,是谓天一阁历史上的一劫。缪荃孙之所以不会觉得宁波生疏,还有另外一个因素,这就有必要谈一谈缪荃孙的六世祖缪燧。清康熙年间,缪燧曾在宁波府定海县做过22年知县,后期还兼任镇海、慈溪、鄞县知县。他清正廉洁,为民减免税赋,深受人们爱戴。他曾组织定海百姓建设一批海塘,而被尊称为“筑塘老爷”。 在登天一阁前的日子里,缪荃孙陆续会见了陆廷黻、童玉庭、盛炳纬、慈溪县知县吴喜孙等旧知、文友、书商,谈论版本收藏心得,获赠友人刻印的书籍,游览城内月湖风光,还前往汲绠斋访书,日子过得非常充实。 转眼就到了4月18日,那天正好是晴天,缪荃孙与夏闰枝按期前往天一阁。天一阁前的假山园林错落有致,让他眼前一亮,顿生逸趣之感。进入书楼核心位置,缪荃孙记录下天一阁当时的面貌。先说说硬件部分,“阁甚庳隘,然朴素坚固,明制宛然”、“橱用散木,两面开门,界而为五”。天一阁之所以能够保持坚固的建筑,这得益于清代多次修缮。登阁之际,范氏方面派出范渭生、范秋圃二位庠生“衣冠迎太守,茶毕登阁,约不携星火”。可见,范氏招待宾客有礼数,对于祖传的防火规定如“烟酒切忌登楼”,仍然能够较好地执行。即使达官贵人登阁,也不能不遵守。 在天一阁阅览图书的一般步骤是这样的,“每橱门标每类,例须范氏子孙检阅。余携现存书目细阅,应抽阅者附之范氏子”。令人哭笑不得的是,藏书之家范氏选派的两位代表文化水平不高,甚至无法完成最基本的提书工作。缪荃孙就记下了让人尴尬的这一刻,“范氏子见书而不能检,余告之,乃抽出,再检再阅;范氏子挽余自抽,盖目不知书者。余笑曰:肯破例耶?相与一笑”。 缪荃孙对久负盛名的天一阁藏书期望很高,但是开橱所见,“书帙乱叠,水湿破烂,零篇散帙,鼠啮虫穿”。此时,阁藏书籍经过多次偷盗,散失严重,大大出乎他的意料。故而,在缪荃孙的笔下交织着欣喜和失望之情,“列橱分类,每类止数十本,然皆嘉靖前书。刻本无方体字,抄本蓝格绵纸,令人不忍释手”,他甚至发出了“所见殊不逮所闻”的感慨。 历代名人登阁之后大多会谈及天一阁藏书的保管,如江苏同乡阮元曾写到藏书干燥无蠹蚀,100年后的缪荃孙眼中却是迥然不同的情形。可见,在这期间,天一阁书籍遭到了比较严重的损坏。那位夏知府目睹天一阁的衰落,当时对缪荃孙说:“再阅百年,遗书尽入虫腹,天一阁其泯灭乎”。幸运的是,历史证明夏闰枝对天一阁命运的预测并不准确。 在略显昏暗的天一阁藏书楼内,缪荃孙到底看了哪些书?根据他的《艺风老人日记》记载,主要翻阅了《越绝书》、《洛阳伽蓝记》、《寒山子集》、《太真外传》、《开元天宝遗事》、《颐堂词》、《菊坡丛话》、《两广平蛮录》。 缪荃孙自己的藏书楼名艺风堂,聚书达十余万卷之多。古代藏书家除了购买之外,抄书也是藏书来源的一部分。柳诒徵在《缪荃孙传》一文中,评价他对待“馆阁故家孤本佚文,海内不经见者,必钩取迻抄始快”。夏闰枝和缪荃孙离开天一阁时,希望范氏能代为抄写《宋刑统》、正德《江阴志》两部书。后来,夏闰枝调往湖州任知府,两部书只抄得《宋刑统》。这是缪荃孙登天一阁最直接的物质收获。 登天一阁之后,缪荃孙还兴致勃勃地游历了天童寺、阿育王寺等佛教圣地,这期间还拜访了著名诗僧释敬安,两人一见如故,相谈甚欢。两座古寺保存的唐代和宋元碑刻,给缪荃孙留下了深刻印象。4月23日,缪荃孙搭船离开宁波,翌日到达上海,结束了天一阁之行。在宁波期间,他在书坊购买了元明翻宋刻本《元包》、元刻本《礼注会》、闽刻本《礼记》、明版《姚文长集》等多部书籍。伦明的《辛亥以来藏书纪事诗》称缪荃孙“毕生事业与书亲”,在访天一阁的行程中,就鲜明地体现了他的这一毕生爱好。 《天一阁始末记》撰写于1916年,是关于缪荃孙登阁的“三亲”(亲历、亲见、亲闻)史料,见证了清末民初天一阁的藏书情况,其中关于书楼早期历史、长久传承原因、历代书厄、编目经过等内容,沿袭了全祖望、阮元等人的观点。 书楼危难见真情 1914年,天一阁藏书大量失窃。面对这一突如其来的变故,“阁”外人缪荃孙主动向困境中的天一阁伸出援手,发挥了举足轻重的作用。他在这期间的一大手笔,就是追随黄宗羲、阮元、刘喜海等人脚步,为特殊时期的藏书楼编写了一部《天一阁失窃书目》。 天一阁历史上出现过两个姓薛的人物,一是薛福成,为维修天一阁、编写书目做出过贡献,当为后人铭记;一是令人切齿的薛继渭,他潜入天一阁,盗走大批珍贵书籍,制造了天一阁历史上最大的一次“书厄”。 薛继渭等人得手后,将窃来的大批书籍运往上海,卖给六艺书局、来青阁书肆、食旧廛书肆。消息传出,引来人们争相抢购。当时,缪荃孙正好寓居上海,他在友人张石铭处看到购入的《书经注疏》、《欧阳集》,以及明刻本、明抄本和登科录等六七百册书籍后,就到收购有天一阁图书的书店看个究竟,顺便进一步打听情况,却遇到了阻力。动荡之际,万卷藏书或毁于兵火,或子孙偷盗、贩卖散出,这些早已不是什么新闻。缪荃孙起初也产生过范氏子孙居然肯卖天一阁书籍的疑惑,但是这个想法很快打住了。加之,缪荃孙在书店遭到冷遇,更觉此事蹊跷,于是促使他特地写信给范氏。 奇怪的是,范氏在接到缪荃孙来信前,竟然还不知道阁书已经遭窃。窃贼在天一阁楼上待了10天左右,大批书籍运出,却没有引起住在阁旁族人的察觉,真是一大奇事。缪荃孙的来信,才引起他们的警觉。于是,就有了后来范氏族人在上海《申报》、《新闻报》连续刊登广告、控告窃贼和书店等诸多事情。 可见,缪荃孙给这些窃贼、书商制造了一个大“麻烦”。 根据日记的确切记载,缪荃孙为天一阁散出之书做过不少努力。如1914年6月5日,他与张让三、范氏族人代表范玉森、范兆渊商议赎买天一阁窃书的办法;6月12日,他利用正在为盛宣怀编写书目的机会,劝其购买天一阁散出之书;6月15日,他收到张让三来信,得知天一阁藏书失窃之事不能挽回的消息。以上这些活动要早于范氏族人在上海《申报》和《新闻报》刊登广告。 缪荃孙不但率先向范氏通报阁书可能遭窃的消息,还毅然担负起为天一阁编目的任务。缪荃孙在《天一阁失窃书目》序言中称:“兹将调查此次天一阁所失各书,存其目录于左,以备参考,亦藏书家之一掌故也”。 这里需要指出的是,缪荃孙自称“调查”天一阁失窃图书,不知是指实地到阁调查,还是间接调查?目前尚难以确定,但后者的可能性更大。首先,在《艺风老人日记》中并无缪荃孙实地到阁调查天一阁藏书,或者登阁编目的明确记载;其次,当时缪荃孙的主要工作是参加并主持《清史稿》的编纂,承担社会上一些藏书目录的编写,工作十分繁杂;此外,他已是年逾七旬的老人,年老体衰,需要经常服药,不具备远行的条件。 缪荃孙因早前登阁,以及率先来信通报,获得范氏族人的信任,在自身无法到阁的情况下,缪荃孙完全可能让范氏整理阁内残书等基础性工作。这有两个好处,其一有利于编写失窃书目,其二与失书前的书目进行比较,可以作为范氏与窃贼、书商等对簿公堂时的证据。事实上,1928年,林集虚在《目睹天一阁书录缘起》中就提到过,民国年间“阁中之书被窃,当时范氏后人将见存书目用红圈标识”。也就是说,缪荃孙极有可能是提出这一建议的人,退一步说,他拿到这部用红圈标记过的《天一阁见存书目》,也是极有可能的。此外,寓居上海的缪荃孙有丰富的人际网络,具备编写失窃书目的优势,比如其与张石铭、食旧廛书肆股东罗振常关系很好,这可以为他查阅、调查阁书提供很大便利。根据缪荃孙的日记,早在1914年4月13日,罗振玉、范伟君、食旧廛书肆另一股东金诵清就向缪荃孙提供过9批天一阁书单。 按照《天一阁失窃书目》的编制和内容,可以看出缪荃孙当年编目是以薛福成的《天一阁见存书目》为底本,遇到书籍尚存的,则一一涂去。整理之后,再清抄出一部《天一阁失窃书目》。这部书目对人们了解民国时期图书的失窃具有一定的参考价值。根据这部目录,天一阁失窃书达到1700余种。需要说明的是,有些书籍仍在阁内,但是上了失窃名单。缪荃孙这样赫赫有名的大学者怎会犯下如此的低级错误呢?这就又回到笔者刚才的推测上来了。因为缪荃孙很可能没有登阁编目,而是委托他人如范氏族人上楼整理残书,但是,这些人文化水准不高,缺乏编目的素养,这在缪荃孙光绪末年登阁时已经显露无遗。正因此,也就为《天一阁失窃书目》的错漏打开了口子。 关于《天一阁失窃书目》的完成时间,缪荃孙在《天一阁失窃书目》序言落款处未标年月,但是提到“范氏子孙获盗书贼,根究各书贾之买此书者,涉讼经年,一无所得”。可见,这部书目应该编写完成于官司尘埃落定之后。大概的完成时间可以在下面这条记载中得到启发,1915年夏,范玉森在《嘉靖十一年进士登科录》上题跋,称“去岁夏,阁书失窃,销售于沪上各书肆,好古家争购之,逮裔孙至杭、至沪,控追已不及,以致全书一无返璧,曷胜叹憾”。通过起诉,遭窃的天一阁图书仍然“一无所得”、“一无返璧”,其中的一个重要原因是很多书上没有钤藏书印。 缪荃孙在编写目录时,心情肯定异常沉重。当年亲手翻阅过的《宋刑统》、正德《江阴志》均在这次事件中从天一阁散出。《宋刑统》先被吴兴蒋氏购去,后流入北平图书馆(后称北京图书馆,今国家图书馆)。此书原刊本早已失传,如今通行的民国年间整理本被学界称为重校范氏天一阁本;正德《江阴志》要比天一阁现藏嘉靖《江阴县志》年代早,流往何处已不甚清楚,或许已经毁于战乱。 缪荃孙去世后,藏书逐渐散出。他编写的《天一阁失窃书目》原书已不知去向,现藏国家图书馆的是民国年间的抄本。1964年10月,天一阁抄得一部《天一阁失窃书目》。那些本是天一阁的藏书,虽然再也无法踏上“回家”之路,记录他们名字的书目辗转半个世纪终于回到了故土。往事并不如烟,但终究也已经过去了。

|