|

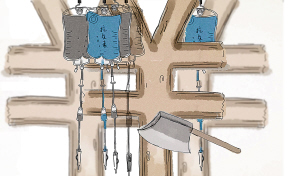

| 制图:洪茜茜 |

|

| 市第二医院输液大厅里十分冷清,只有数位病人在输液。(蒋炜宁 摄) |

本报记者 蒋炜宁 编者按: 曾几何时,甬城各大医院的输液室里林立着吊瓶,这种全民输液的怪现象,折射出医患沟通的不顺畅和市民医疗常识的缺失。滥用吊瓶造成的损害不仅是患者多掏了钱,还将使我们面临今后无药可用的局面。怎样才能有效遏制抗生素的滥用,成了一道必解的全国性难题。 门诊输液盛行与叫停,并不是一个简单的轮回,背后是国人正确的用药和输液观念逐步建立的过程,也是医学知识普及的过程。叫停门诊输液既是国家着力整顿医疗行业的结果,也是医疗回归本质的选择。也只有在制度的制约下,医患双方形成共识,门诊输液叫停才能顺畅执行,我们的后人才能免除无药可用之灾。 昨天是市第一医院全面叫停门诊输液的第42天,上午10时本是以往的输液高峰时段,300多平方米的输液室里,40多个席位只坐了10来位患者。护士长小任翻出记录。记者看到,该院最近一段时间每天输液量在105—120人之间波动。而在门诊输液全面停止之前,虽然早已开始加大管控力度,输液量仍有约每天200人。 “其实,我们的心一直提着的。病人会不会不理解,会不会来吵闹,引发矛盾?”一院门办主任谢浩芬是这次该院叫停门诊输液的具体执行者。作为门办主任,这些天她每天数次在门诊大楼里来回巡逻,用她的话说,万一有意见苗头,立即沟通“灭火”。但门诊输液叫停40多天来一直很平稳,没有病人吵闹,更没引起纠纷之类的,这多少有些出乎她的意料。 静脉滴注量直线下降,肌肉注射给药量略有上涨。昨天,记者在输液室护士台看到了另一份数据,门诊输液管控前,每天肌注量是290人左右,现在每天平均有350人。 “其实门诊输液的叫停,并不是个孤立的现象。它其实是这些年来宁波严控抗菌药物,科学合理用药结出来的‘瓜’。”市第二医院院长助理茅月存坦言。该院早在2014年底就悄然叫停门诊输液,门诊输液量从最高时每天800人次左右,下降至现在每天新增输液二三十份。也就是说,每100个门诊病人中,只有2至5人接受输液。输液量最大时2号、3号和7号楼各有一个输液室,现在前两者关闭,后者面积缩减至原来的三分之一! 输液管控也在甬城其它医院悄然进行中。位于江北的宁大附属医院去年收紧了成人门诊输液,并于最近过渡至全面叫停。江东区的一家社区医院里,电子屏幕上滚动显示着“能口服,不肌注;能肌注,不输液”,以往需要排队的输液室里也失去了往日的热闹。 输液从滥用逐渐走向合理,对抗生素进行严管,得益于外部环境的改变,更是医患双方理性沟通的结果,一位不愿透露姓名的业内人士称。 “吊瓶”森林是如何炼就的? 那么,“吊瓶”森林是怎样炼就的呢?数位业内人士分析,输液门槛太低是一个原因。在国外,输液是被当作小手术一样严加管控,而在国内则是小菜一碟,各级医院里的大小医生均可开处方,也没有明确的指征限定。 其二,从上世纪90年代起各级医院对药品实行加成销售政策,这在一定程度上对“吊瓶”森林的炼就,起到了推波助澜作用。“试想一瓶吊针除了抗生素,还有葡葡糖,还有其它辅助用药,起码上百元,而口服药一盒顶多几十元。同样看个病,输液比肌注、开药更有利润空间。” 2008年前后,所有药品加成15%销售,这一政策意味着药价越高,所获得的利润绝对值就越高。一位不愿透露姓名的大科主任说,也就是在这一年份前后,医院开始对各科室有了经济指标的考核。 其三,静脉输液认识上有误区,光看到输液“好得快”。由于“给药直接”、“见效快”、“不过敏”等口服药不具备的优势,静脉输液在传入我国后于上世纪90年代快速发展起来,被医患双方所普遍接受,随后,静脉输液很快便替代了肌肉注射,后者逐渐淡出医院。在一些乡镇卫生院里,以抗生素为首,包括营养素、维生素和葡萄糖,合称为“三素一汤”,在乡镇成了当家药。 在各级医院里,门诊输液室一扩再扩,高峰时节,输液病人挤满整个候诊大厅。七八年前,市妇儿医院里输液室一共开出了4个,每天输液数量有上千号。看了夜间急诊,但在输液室里得排队候上二三小时才能输上液,曾是不少家长的切肤之痛。用树枝、晾衣架撑着吊瓶,在该院的树荫下挂针,也是那些年记者去采访时常见的场景。在感冒发烧易发季节,各家医院门急诊室走廊上随处可见手持输液药品的病人。 据报道,七八年前我国一年输液生产量达104亿瓶,相当于全国人均一年输液8瓶。同期我国年产抗生素21万吨,按此计算人均抗生素产量是全球平均的10倍。 大量的抗生药物随着输液流入病人的血管中,这会带来什么后果?业内人士指出,这种侵入性、有创伤性的给药方式,造成不良反应居高不下。据了解,我市近十年来,在不良反应中由输液造成的占比在66%左右。输液带来的人体细菌耐药性现象越发严重。采访中,一位大医院的主任药师说了一个真实的故事:一名北京女性十分注意卫生,每次外面吃饭回来,就会吞两颗抗菌药物杀杀菌。这一习惯坚持了七八年,结果有一次生病入院,医生发现她肠道内细菌全部耐药了,一般的抗生药物一点用处也没有。“可谓道高一尺,魔高一丈,人类研制新药的脚步永远赶不上细菌耐药变异的速度。要是发生抗生药物的多重耐药,我们将面临无药可用的局面!”她说,上世纪七八十年代青霉素是主要的临床抗生素,效果还是十分灵光,现在只对链球菌管用;后来相续出现了头孢类、氟喹诺酮类抗菌药物,近年这些药物也出现了病菌普遍耐药,为了延缓耐药菌产生,基本上医院每2年会调整抗生素药物目录。 “即使病菌耐药性突变率很小,但长此以往会造成抗生素治疗疗效甚微。”另一家大医院药师说起这些带有几分无奈。 若这一局面不能改变,“重症感染无药可用”将不再是遥远的威胁。 宁波走上抗菌药物严管之路 滥用抗生素现象引起了国家层面的重视。4年前,国家出台了被誉为“史上最严”《抗菌药物临床应用管理办法》,要求医疗机构住院患者抗菌药物使用率不超过60%,门诊患者抗菌药物处方比例不超过20%。随后,国家又推行药品零差价销售政策,先从社区医院再推行至各大医院,彻底斩断了药品销售商与医院的利益同盟。 其实,早在国家政策出台之前的2011年,宁波就开始严管抗菌药物的使用,将抗菌药物分为非限制使用、限制使用和特殊使用三级管理,还明确了每个医生的相应抗菌药物处方权限。当年3月原市卫生局就对医疗机构抗菌药物、静脉输液占比进行排名和公示,并设定使用上限比例。 市第一医院于2011年7月起启用合理用药黑白名单管理手段,即将每个药品设置为白名单或黑名单,限制使用权限。列入黑名单进行严格管控的包括一些静脉输液用的针剂,门诊医生不得使用,只限在急诊科和住院部使用。这一措施实行月余,该院药品占比从上一年的占比50%以上,降至历史最低点44.71%,抗菌药物使用占比降至19.9%。市第一医院院感科主任胡毅坚说,该院一类切口手术抗菌药物预防使用率5年前为99%,到目前已经降至30%以下,并做到7种一类切口手术按国家规定基本不用抗菌药物。 在该院实行的月度工作质量绩效考核中,总分100分中抗菌药物合理使用就占了20分。对一年内出现3次以上超常用药,5次以上不适宜用药的医师,经院部讨论,根据情节轻重,给予从批评到停止执业等不同处理措施。 也是从2011年起,宁大附属医院90%的甲状腺、乳腺、疝气等手术病人不再使用抗菌药;冠脉造影及射频等介入治疗,全部不用抗菌药。甬城其他各大医院也逐步将合理用药的设置覆盖门诊处方和住院医嘱开具,同时对抗菌药物的使用强度实时监控。 抗菌药物管控在宁波取得了不小的成功。这些年各家大医院收治病人明显增加,但抗菌药物用量却始终保持下降趋势,急诊抗菌药物处方人次比下降,出院患者抗菌药使用率下降。以市第一医院为例,药占比和抗菌药物占比分别从2010年的51.81%和22.19%降至去年的33.21%和16.36%。 在这样的背景下,叫停门诊输液似乎水到渠成。然而,事实远非这么简单。 还需社会达成共识形成合力 四年前,市第一医院曾打算逐步取消门诊输液,通过媒体报道后,反响强烈,有一半病人反对这一举措。据媒体报道,江西南昌、江苏等地也曾叫停门诊输液,然而执行时遭遇重重困难,很多压力来自病人主动要求打吊瓶。 为此记者采访了省内最早叫停门诊输液的邵逸夫医院。这家医院从建院伊始就不设门诊输液室,对输液有非常严格的指征控制。该医院认为,要叫停门诊输液,最关键还是需向病人持续给力地宣传合理用药观念。宁波的药师同行们也深有同感。一位资深药师说,医生应该把输液的利害向市民讲清楚。输液见效快,但药物直接进入血液,也是所有用药方式中风险最大的,输液,特别是抗菌药物输液,过敏反应产生比例是最高的。 数年来,我市各家医院通过海报、品管圈、门诊宣教等方式影响患者的用药观念,合理输液观念正在逐步形成。这期间也发生过病人因没挂到吊瓶而拍桌子与医生吵架,或投诉到医务科的事,但很明显的改变是,主动讨要输液的患者少了。 “三素一汤”也正在逐渐淡出甬城的社区医院。前几年我市抗生素用量连年下跌,输液量以每年10多个百分点下跌。下跌最多的为鄞州区,该区将抗菌素的使用与医院年终考核、院长奖金挂钩,还通过电脑联网,直接监控每家社区医院的每张处方,一旦发现超标就发出预警。一家社区医院的门诊医生说,现在只要耐心解释,讲清利害,很少有患者会闹着一定要输液了。 大医院也在同步严控门诊输液。据统计,与2010年相比,曾经的“输液大户”市妇儿医院去年门诊输液量下降了50%以上,医院输液室由原来的4间减少到现在的2间。 去年7月开始,市中医院规定只有不能经口服给药者等5种特殊情况,才能使用输液,并严格控制。经过努力,该院门急诊输液人次逐月下降,从6月份4595人次下降到上月的2000人次。 宁大附属医院2014年门诊输液比例为4.13%,去年降为2.74%。从去年12月起,该院停用了全部中药注射液,严控门诊处方。记者获悉,该院成人门诊输液近日也已全面叫停。 然而,宁波各家医院对叫停儿科门诊输液却持保留意见。宁大附属医院将逐渐规范急诊及小儿门诊输液,但考虑到儿科门诊中患儿疾病特殊性,暂不取消儿科门诊输液。市妇儿医院的门诊输液中,很大比例是儿童,但离全面叫停仍有一段距离。 除了儿科疾病起病急、病程变化大之外,家长的焦急心理以及繁重的课业负担,也使得选择挂吊瓶的孩子占了不少比例,特别是学龄儿童和青少年学生。 此外,老人的输液观念也很顽固,一些子女出于孝道,还是会力主给老人输液治疗。昨天的采访中,不少医院的医生说,有的老年患者任你怎么引导,仍固执已见,就是认为输液好得快,有某种程度的“输液依赖”。一家医院的门诊办公室主任说,门诊输液叫停,还需防“回潮”。虽说宁波市民对门诊输液叫停还是比较接受的,但是以他30多年与病人打交道的经验来看,现在甬城大约还有四五成的市民,特别是年纪大的“老宁波”,仍难改输液旧习。这就需要医生和患者家人一道去慢慢地改变,在潜移默化中扭转他们的不良输液观念。 叫停门诊输液需要全社会形成合力,需要更多医院和医务工作者参与,也需要我们每一个市民的参与和理解。

|