|

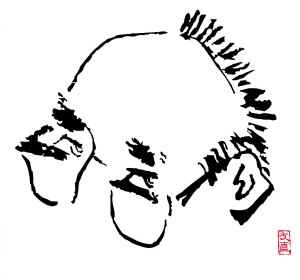

| 贺友直自画像 |

本报记者 叶向群 本版摄影 周建平 “正如有评论说,随着贺友直先生的去世,中国传统连环画关上了一扇厚重的门。”几天前,在自己的鼓楼工作室,画家陈亚非与记者一席长谈,追忆与贺友直先生的三次交往,并流露出对连环画现状的深深忧虑。 陈亚非擅长写意泼墨的中国人物画,但他的绘画生涯却是从连环画起步的。陈亚非从17岁出版第一本连环画至今,已出版200多本连环画,这项纪录国内尚无人能破。然而在他眼里,贺友直才是一座巍峨高山。“我是看着他的连环画长大的,自己连环画创作中的构图、造型、情节及艺术处理,莫不受到贺友直先生的影响。” 澡堂偶遇老画家 “我跟贺老一共见过三次面,第一次是在1984年,去北京看全国美展。” 北京的冬天很冷,看完全国美展,陈亚非走在零下二十几度的王府井大街上冻得受不了,抬头看到华清池,便拐进去想泡个热水澡。“洗澡的人不多,一个老先生似乎背脊痒,伸手又够不着,便弓着背去蹭淋浴器的把手挠痒,身体左挪右转,一边蹭一边哼着小曲,非常享受的样子。当时的情景真有意思,这个人好像在哪儿见过,哟!这不就是连环画报上才介绍过的贺友直先生么?我说老人家,我来帮你搓搓背吧?他含笑点头。我给他一边搓一边捏,他感觉浑身舒坦,一脸满足。搓完背,我问:您是贺友直先生吗?他说你怎么知道,我说前几日才在连环画报上看到过您的照片呢,贺先生哈哈大笑。” 澡堂里一老一少已然热络。那时候贺老先生在中央美院任连环画专业的客座教授,他把陈亚非带到中央美院后面一幢两层小楼他的住所吃中饭。饭后贺老没有午睡,两人聊了两个多小时,从《山乡巨变》《朝阳沟》说到《十五贯》《李双双》《白光》……“在北京金色的阳光下,贺先生眉飞色舞,打着极富魅力的手势,讲他心目中的况钟、喜旺、李双双、银环娘、亭面糊、龚子元,如数家珍,听得我如痴如醉。从贺老家出来,我久久不能平静,不相信遇到心中崇拜的先生竟是这般神奇。” 贺老的“四小”秘诀 陈亚非说,贺友直先生一系列的连环画创作,代表了那个时代连环画创作的最高峰。他没有进过美术院校,只是在1952年参加过上海人民美术出版社举办的连环画作者培训班,才几个月时间。贺友直先生的勤奋是出了名的,他要靠这门手艺养家糊口。 “单靠勤奋是不能成就贺友直的,贺先生有张自画像很形象:一个硕大的脑门和一双敏锐的眼睛。他自己说画连环画不需要说话,所以他连嘴巴都省掉了。贺友直具有宁波人精细过人的敏锐,他观察人物和器物达到了常人难以想象的仔细而且过目不忘,他的头脑简直就是一部计算机,海量的信息随用随取。他画70年前的人和物,如囊中探物,以至于有导演拍老上海题材的电影,要请贺先生先画几张,然后按图去古旧市场寻找电影所需的器物和道具。” 贺友直在几十年的连环画创作中,积累了一套宝贵的经验。在安徽省连环画研究会举办的一次讲座上,陈亚非第二次见到贺友直,并头一次听到贺友直传授的“四小”秘诀,顿时有醍醐灌顶之感。 “贺老说,画好连环画特别要关注连环画中的小动作、小情节、小人物、小道具。抓住生活中的这些细节,画面就活了。”《李双双》中有一段戏,描绘李双双苦口婆心地劝金凤参加生产队劳动,而文字当中并未提到的作为陪衬的李双双女儿却成了贺友直精心描绘的对象。小女孩好动,在两个大人旁爬来爬去,大人说话她听不懂,困倦了就靠在李双双身上睡着了。李双双把她放在腿上,一边说话一边抚摸着小女孩细嫩柔滑的后背。这一生活中随时可见的场景,被贺友直用在画面里衬托主要人物的苦口婆心,真是传神。《李双双》中还有一幕,讲述喜旺与李双双为了生产队琐事闹矛盾,离家外出跑运输。喜旺回来后看到生产队数月来搞得热火朝天,感觉很惭愧。他没有家中钥匙,趁李双双未回抡起斧子劈了一大堆木柴累得满头大汗。李双双带着女儿回来,看着喜旺又气又笑,抱着女儿,让女儿把家门钥匙递给喜旺,李双双对喜旺说:“家是不会开除你的”(见上图)。这个小情节的设计表现了一家三口的那种让人会心一笑的美妙感觉。 贺友直先生就像一位电影大师,生活中观察到的各种细节经过他的提炼和加工,用到他的连环画创作中去,所以他的作品读起来兴味无穷,妙不可言。陈亚非说,贺先生的作品散发着一种特有的幽默感,极少有连环画家能望其项背。 我们该为连环画做些什么? 2013年,我市江北区举办中国慈孝文化节,陈亚非画了宁波十大孝子连环画《慈孝句章》,画完以后请贺老给连环画作序,于是登门造访。这是陈亚非第三次见到贺先生。 “贺老非常认真地将196张水墨连环画看了两遍,他很喜欢这套连环画。贺老说,当今有如此造型能力与笔墨技巧的画家已经很少了,这项影响几代人的艺术形式你一定要坚持下去。 “贺老上海的家不大,一间卧室一间画室,画室才六七个平方米,我很诧异,这样的顶级连环画大师的工作室会如此之小。在贺老名副其实的斗室里我们又谈到了连环画,在这次谈话里我感受到贺老对中国的连环画现状充满忧虑。” 他说,因为稿费很少,众多优秀连环画家都转向了油画、国画创作;因为稿费很少,已经不再有优秀的作家为连环画家撰写文字脚本;因为没有经费,连环画家已经没有人再去体验生活。优秀的连环画家需要像导演般具备全面修养,对一般画家来说要求太高,再加上当今社会的浮躁,人们已很少阅读优秀文学作品,品味画家们创造的醇酒般的人物与情节。人们已经习惯了快餐文化,流行的动漫吸引了绝大多数青少年。终于,影响了几代人的连环画被边缘化了。 一代大师在这块阵地上坚守了70余年,这在国内画家之中已属凤毛麟角。近20年来,贺友直先生已经得不到优秀的连环画文字脚本,无奈只能转向描绘记忆中的老上海和记忆中的家乡宁波。 “95岁高龄的贺老先生走了,中国传统连环画的大门缓缓关上了;中国还能再出贺友直吗?贺友直先生敏锐的眼光透过这扇大门在看着我们,影响了几代人,几乎每个人都从中受益的中国连环画难道就这样结束了吗?我们应该做些什么?” 陈亚非问同行,想必也在问自己。 清明节已经过去一个多月,但宁波人似乎还没有从缱绻悱恻的愁绪中回过神来。上周,他们举办画展,召开作品研讨会,又着手建造一座纪念馆,集体缅怀、铭记一位老人。 小学学历,终成大学教授;身居陋室,写尽世间百态;钟情“小书”,蔚为一代大师。作为一名卓越的艺术家,他的生活却与普通人并无二致;他的艺术也正是实实在在又平平常常的生活:画画小人书,咪咪小老酒。因为懂得日常的生活,所以他重人情,尤其怀有浓重的乡情。一个平凡的普通人,一个伟大的艺术家,就这样从宁波出发,最终又回到宁波。 他,贺友直,一个令家乡人引以为傲的名字。

|