|

| (郭立暄 供图) |

|

主讲人名片

郭立暄 1971年生,浙江金华人。复旦大学古籍所文学博士,专业方向为版本目录学,现为上海图书馆研究馆员,上海市文物鉴定委员会委员。曾参与编纂《柏克莱加州大学东亚图书馆中文古籍善本书志》《上海图书馆宋本图录》《上海图书馆善本题跋真迹》等。著有《中国古籍原刻翻刻与初印后印研究》。

(楼卓怡 摄) |

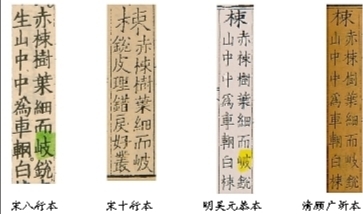

顾 玮 吴央央 整理 什么是“顾校”?中国曾经有过一位伟大的校勘学者,叫顾广圻,字千里,吴县人。他的校勘方法,见于中国大学的文献学教材,称为“以不校校之”。他是清代校勘第一人,一生校勘了160多部古籍。 我们所说的“顾校”,有多种表现形式:第一种,是作为第一手文献的顾广圻的手校本。在今天的拍卖市场上,它们是非常昂贵的,一部古书中如果顾氏的校笔较多,可达上千万元的价格;第二种,是作为定型文本的《校勘记》。顾广圻创立了“以不校校之”的方法,在正文当中尽量不改或者少改。那么改动放在哪里?放在书后《校勘记》中;第三种,顾广圻自己刻过一些书,即顾氏思适斋刻本,当时一些有名的收藏家、官员刻书,也会邀请顾氏负责校勘。这些印本也成为今天我们研究“顾校”的重要部分。 研究顾广圻的校勘,须将以上这三方面内容——他的手校本,以专著形式存在的《校勘记》,以及他在印本上所做的改动,结合考察,才是完整的。 “顾校”择善本而改 第一个例子是顾广圻自刻本《尔雅》。在明刻本中,嘉靖吴元恭刻本《尔雅》一向以精雅著称,顾广圻在清嘉庆十一年(1806年)重新翻刻了明吴元恭本。吴元恭本有嘉靖十七年(1538年)吴氏自序,但这篇序经常被人抽掉以仿冒宋本。顾广圻刻的早印本里就没有这篇序,为什么呢?我认为他一开始拿到的吴本就没有序。顾氏后来见到海宁陈鳣藏吴元恭本有这篇序,很郑重地将其补上了,还亲自写了一段题记刻入:“己巳(1809年)二月,借到海宁陈简庄征君本补完此序,刊附于后。思适居士又记”。从书影可见,这段题记属于顾氏自书上版。 连原序都要郑重地去寻来补入,说明他对这个本子是很看重的。基于这一事实,我们会想当然地认为,顾本是明吴元恭本的忠实复制品。其实并非如此。 在说明顾广圻怎么刻这部书之前,需要先介绍一下《尔雅》的宋本。现存的宋本《尔雅》,至少有两种,它们属于两个不同的文本系统:一是宋刻八行本,现存于台北故宫博物院;二是宋刻十行本,现存于北京国家图书馆。其中宋刻十行本里有两个印:一是“吴仲内印”,吴仲内就是吴元恭,这说明吴元恭当年刊刻《尔雅》,至少是看过这个宋本的;二是“顾千里经眼记”印,说明这部宋本,顾广圻也见过。 比对吴本与顾本,我们会发现两者有很多不一样的地方,比如卷3第11页8行小注,吴元恭本作“叶细而岥锐”,意思不好理解;顾广圻本作“叶细而歧锐”,意思是叶子比较细,分杈很尖锐。为什么文字会不一样?查宋刻十行本,为“叶细而岥锐”;再查宋刻八行本,作“叶细而歧锐”。像这样的差异在全书可以找到很多处,这说明吴元恭本与宋刻十行本文字很接近,顾广圻翻刻时做了改动,但他的改动并非随心所欲,而是有版本依据的。具体地说,顾广圻往往是照着宋刻八行本系统的本子改动文字的。 从这个例子可以看出,当底本是一个明刻本,哪怕它是影宋本,如果另外有一个善本可据时,顾校改动力度还是挺大的。 “顾校”充分体现宋本的优点 第二个例子是吴鼒刻本《韩非子》。《韩非子》在明代后期文字上已多有缺误,以万历赵用贤刻本最为著名。清嘉庆间,吴鼒想重刻这部书,请顾广圻担任校勘工作。当时顾氏校勘此书有一个很好的条件,就是还有办法见到宋乾道黄三八郎刻本,以及出自这个宋本的影宋抄本。如今,宋本已经失传,影宋抄本则至少有两部可见:一部经黄丕烈校过,《四部丛刊》曾据印,今存北京国家图书馆;一部是张敦仁家抄本,经顾广圻校过。二者是各自独立地从宋本抄出的。抄本多少会有一些误字,但既然有两部独立形成的影宋抄本存在,我们就有了比对的依据。如果某处文字,两部影宋抄本不约而同地作某字,那么可以推论,宋乾道本大概也是这样一个面目。 从文字方面看,有学者已发现吴本有一些改动。比如吴本卷6第2页第13行“妄意度也”,是“虚妄”的“妄”。黄校影宋抄本作“忘”,顾校影宋抄本也作“忘”。我们可以据此认为,宋乾道本此处正作“忘”。仔细观察吴本,此处“妄”字与上下文字的深浅程度不一样,说明什么?说明这个“妄”字是后来挖补的。这个位置原来是什么字呢?我认为当是“忘”字。 吴刻《韩非子》卷末附有顾广圻撰写的《识误》,里面严厉批评了赵用贤刻本的妄改之过。认为宋本即便有错字,从中还可以推导出正确的文字。从这个例子可以看出,当底本是一个宋刻早印本,并且是孤本时,顾校改动较少,而且改动的多是他认为显而易见的错误,特别是形近之误。顾氏似乎认为,把宋本的优点充分体现出来就可以了。 “顾校”有所改,也有所不改 第三个例子是顾广圻晚年的一部作品,他为当时著名的藏书家汪士钟校刻的《仪礼疏》。在清代中期,经书通行的读本是《十三经注疏》,已将经、注、疏合在一起,由于在拼合的过程中产生了文字讹误,所以给读者理解带来不少困扰。要解决这一问题,最好的办法是找到未拼合以前的单注本、单疏本,顾广圻校刻的《仪礼疏》,就是一个单疏本。《仪礼疏》单疏本在当时还有宋本存世,虽然缺失了6卷文字,印刷也比较晚,有文字漫漶缺失之处,但它的存在,对于校勘《仪礼》通行注疏本中的疏文部分帮助很大,顾广圻屡次夸它“在宋椠中为奇中之奇,宝中之宝,莫与比伦”。 这里,必须要提到天一阁收藏的珍贵版本——顾广圻手校北监本《仪礼注疏》,原为甬上著名藏书家朱鼎煦的藏书,后捐赠给天一阁。 《仪礼注疏》中顾氏校改主要体现在三个方面:第一,明显的错误,顾广圻照例改了;第二,因为这个宋本是后印的递修本,顾广圻根据经验判断有些错误在宋刻初印本中所无,是后来修补的工人因为操作失误才出现的,遇到这一类错误他也动手改正;三,看一个例子。顾校《仪礼注疏》卷1《士冠礼》疏“若士之子,则四十强而仕”句,顾广圻有一条亲笔书写的校语云:“‘若’下当有‘非’字”。这是顾氏个人的判断,他根据自己的学术训练,认为应该如此。有没有版本依据呢?估计是没有,故这处修改意见在汪刻中就没有体现。 从这个例子可以看出,当底本是一个宋刻递印本时,顾校的改动力度不小,尤其对宋本在修补中产生的错误,改动更明显。而在校勘过程中的个人推测,如果没有版本依据,则不加以修改。 以上三个例子,分别代表三种底本类型:明翻宋本、宋刻早印本、宋刻递印本。从中可看出“顾校”的某些原则:校改与否,似乎基于他对底本文本权威性高下的判断。 顾广圻是怎样一个人?在我眼中,他是一个有原则、有底线的人,他不是我们想象的机械复制者。他的“以不校校之”其实有着很丰富的内涵,他有自己所坚持的立场。 (讲演内容来自天一阁书院·国学堂,有删节)

|