|

| (楼卓怡 摄) |

|

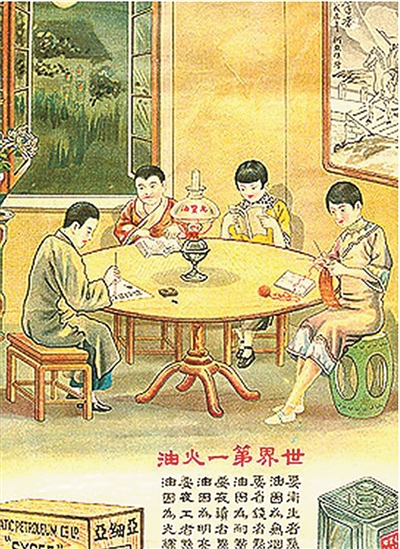

| 画上有“念书好,念了书,能算账,能写信”字样 |

|

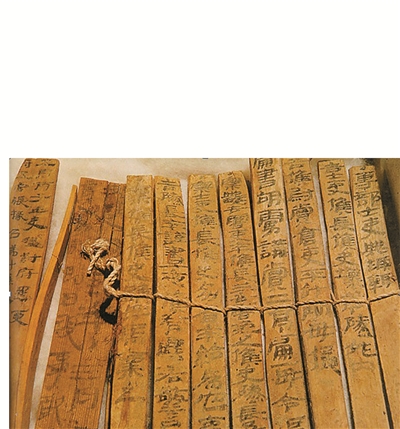

| 窄的是“简”,宽的是“牍” |

|

| 广告画中一家人读书写字其乐融融 |

|

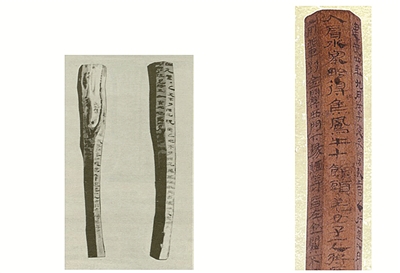

| 古人教小孩识字的“觚” |

顾 玮 吴央央 整理 从专有字词 窥书籍奥秘 我讲的古人读书那些事儿涉及两部分,第一跟书有关,讲中国传统书籍有哪些知识点;第二跟读书有关,跟随古人去看看当时的读书场景,领略当时的社会心态。 先从几年前某纸媒上的一篇报道说起,这篇短短的消息里有两个错误的知识点。一个是文中称“在乌龟的背上刻字”。其实,甲骨文所用材料很多,有龟甲,也有鹿的骨头、牛的骨头、大象的骨头等,但在龟甲上刻字一定是刻在腹部而非背部。第二个错误是报道里称“老祖宗又在常用的竹片上刻上这种字”。竹片上面有字,那就是简,但它不是用刀刻的,而是用毛笔写的。 一般而言,所用竹片、木片窄一点的叫“简”,宽一点的叫“牍”,它们是中国最早的正式图书的形态。以前我们有误解,认为竹的是简,木的是牍,其实不是的。当然,由于材料大小决定,木可为简,竹却难为牍。古人在一尺见方的木头上写信,叫“尺牍”。在较窄的木头上写信,称“札”,现在我们还有“信札”这一说法。 早期图书的形式在今天依然发挥着影响力。一片一片的简,用绳子串起来,就是“册”,这跟我们现在书籍的册是一样的,“册”是典型的象形字。还有编书的“编”字,原本是指把“简”按照一定的次序编起来,后来词义进一步引申开去,所以“编”字同样跟早期图书的形态有关。 “汗青”是什么意思?竹子砍下来后不能马上使用,否则容易发霉,一定要经过一道工序,就是拿毛竹在火上烤,使竹子里的水分如汗一样渗出,这就是汗青。 古代有一个成语叫“学富五车”,用来形容人的学问渊博。那个时候,书是用竹子、木头做的,一部书比如《红楼梦》的篇幅,说不定就能装半车书。所以学富五车,说到底也没多少本书。不过,从中至少可以看出两点:一,那个时候的书形式简陋;二,获取图书万分困难。 再来看一下什么是“经”。简单地说,“经”就是丝绸,是丝织品。以前,跟竹子、木头同时流行的图书形式还有一种,叫帛书,也就是丝绸做的书。丝绸跟竹木比,优势明显,因为它轻便易于携带,也可以折叠起来使用,而且它的幅面更宽,更利于绘图。丝绸有其优越性,但是使用率并不高,因为成本实在太高,所以只有特别珍贵的文献,才会写在丝绸上,这就是“经”的来历。 “典”又是什么?许慎《说文解字》认为:“典,五帝之书也,从册在几上,尊阁之也。”晚清时甲骨文大量出现,人们发现甲骨文上的“典”字,是两只手捧着竹简的造型。好的书当然要捧着读,这就是经典的“典”的由来。 再讲讲“觚”字。一般人了解的觚是用来装酒的。唐颜师古注《急就篇》:“觚者,学书之牍,或以记事,削木为之,其形或六面或八面,皆可书。”其实,觚是古人教小孩识字用的,这才是觚的正宗用法。家里老爸拿一根木棍,削出几个面来,上面写几个字。小孩拿着它一边玩一边认字。它的好处是什么?这些字记熟以后,可以刮掉重新使用。 “梨枣”两字在过去也是指书。乾隆谕《四库全书》:“寿之梨枣,以广流传”。袁枚《秋夜杂诗》:“吾少也贫贱,所志在梨枣。”为什么梨枣指书?以前印书要先在木板上刻字,人们经过实践发现,最适合刻书的木材是梨树和枣树,第一柔软度正好,第二不容易变形、霉变、虫蛀等。“寿之梨枣”,就是指通过刻书来延长书的寿命。原来只有一本书,遇到天灾人祸很可能就弄没了,但是如果把它刻印出来广为流传,就有了千百本,相当于书的寿命延长了。 以前的“牙签”也是指书。为什么?早期的书不像现在可以竖起来,而是叠起来陈列的,一个人如果藏书多就常常搞不清楚到底有什么书,所以书上要挂一块牌子,这个牌子考究一点的是用象牙做的。牙签,就是象牙做的书的标签。韩愈有诗云:“邺侯家多书,插架三万轴。一一悬牙签,新若手未触。”李鸿章有对联曰:“读便牙签三万轴,坐想蓬山二十秋。”这里的牙签都是指书,而不是剔牙用的。 从书人书事探众生百态 “万般皆下品,唯有读书高”,中国人历来重视家庭教育,民国时期的《世界第一火油》广告画,就抓住了这一点。你看,画中一家四口,读书写字其乐融融。 绍兴某祠堂前有这样一副对联,“欲高门第须为善,要好儿孙必读书”。也就是说,家里要有好的名声,一定要为善,多做好事;而儿孙要有出息,一定要让他们读书,没有第二条路可走。 劝学的理念在家庭器物上也随处可见。我收集了一些瓷罐,上面的题诗意味深长,如“教子学前贤,休令待少年。吾家无厚产,经史是良田。”“莫道诗书无利息,须知性命有文章。” 有一张20世纪50年代的宣传画也很有意思,画上有四个小圆圈,圈里写的是“念书好,念了书,能算账,能写信”。以前家长对子女的要求就这么简单,因为当时人们文化程度普遍不高,做到“能算账,能写信”已经很了不起了。 古人重视孩子的读书教育,最出名的典故是“孟母三迁”和“欧母教子”。《增广贤文》里甚至称,“养儿不教如养驴,养女不教如养猪。” 教儿不易,“名人老爸”也有烦恼。陶渊明有一首《责子》诗:“白发被两鬓,肌肤不复实。虽有五男儿,总不好纸笔。阿舒已二八,懒惰故无匹。阿宣行志学,而不爱文术。雍端年十三,不识六与七。通子垂九龄,但觅梨与栗。天运苟如此,且进杯中物。”看到没有,陶渊明生了5个孩子,他们都不好好学习,令陶老爸很痛苦,只好喝酒解愁。 而苏东坡的想法却跟陶渊明有点不同,他在《洗儿》诗中坦承:“人皆养子望聪明,我被聪明误一生。唯愿孩儿愚且鲁,无灾无难到公卿。” 读书绝非易事,从历代的书价也可见一斑。唐时,书的交易不是特别规范,我有好茶叶、有猪肉或者新鲜的鱼,都可以用来换书。不过,这个书不是严格意义上的书,而是抄来的诗篇。宋代有了版刻,书的价格逐渐形成,当时中央向民间征求书,每卷1000钱,相当于120公斤米。 明代的图书上直接标有书价。如杨铁崖文集十一卷,元杨维祯撰,明陈继儒评阅,明万历四十三年(1615年)枫溪露萧堂陈善学刻本,共五册。书上盖有印章,上有“每部纹银陆钱,枫桥陈衙原板,不许翻刻”等字样。书价标在印章里,好处是可以随行就市。一旦看书越卖越少了,重新刻一个章,价格就不一样了。当时一个知县的月俸相当于450公斤米,一部《封神演义》需要二两银子,相当于150公斤米。所以“公安派”代表人物袁中郎说,“穷官不必买书,是第一快活事”,他是真的买不起书。 清乾隆朝是古代刻书业最发达的时候,一册书相当于25公斤米或者6.5公斤猪肉。那个时候的一册书跟现在不一样,大概是线装书两三卷,5万字左右。 因为书贵,就导致了借书难。全祖望为编《续甬上耆旧诗》,“遍求之里中故家及诸人后嗣,或闷不肯出者,至为之长跪以请之。”宁波人全祖望为了编一部诗集,挨家挨户去求书,甚至跪求让他抄几首诗。可见一般人真的不舍得拿出好书来。 因为书贵,很多人获取图书只能靠抄书。苏东坡曾说,“到此抄得《汉书》一部,若再抄得《唐书》,便是贫儿暴富。”他抄得很开心,就像买彩票中奖了。 下面来说说考试。考试的地方叫考棚,考棚的结构是一连排的小房间,一头是厕所。每个考生在考棚里一待就是两三天,吃睡都在里面,可谓艰苦。 古代也有准考证。晚清准考证上写的是“面形方,面色白,身中,无须”等字样,“其五官另有疵疾之处均要注明”,这些是用来辨识考生身份的。民国的身份证明也很有意思,当时照相术早就普及了,但是穷人没有照片,怎么办?看左手、右手的几和斗,以此来加以鉴别。 在中国传统文化里,关于婚恋的基本认知是“郎才女貌,才子佳人”。李白就说,“我悦子容艳,子倾我文章。”王安石也说,“却忆金明池上路,红裙争看绿衣郎。”所以在古代,会读书、有才华的男子,还是很容易找到对象的。 (讲演内容来自天一阁书院·国学堂,有删节) 主讲人名片 袁逸 浙江图书馆研究馆员,二级教授。中国传统书事探秘者,文献志愿传播者,长期关注中国出版史、藏书史、文献史以及浙江乡土文献等领域,10余年来对中国传统的阅读文化及当代阅读研究尤感兴趣,著述或参与编著的有《书色斑斓——听袁逸讲那过去的书事》《中国藏书楼》等。 (袁逸 供图)

|