|

| 澥浦农民画爱好者、84岁的周利富拿着新画讲解创作经过。(周建平 摄) |

|

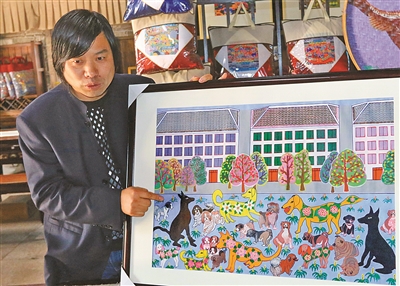

| 镇海澥浦镇文化站副站长蒋勇介绍该镇农民画爱好者创作的新作品。(周建平 摄) |

本报记者 周燕波 通讯员 戴旭光 春耕秋收、过年习俗、十里红妆、澥浦船鼓……走进镇海区澥浦镇,村头围墙上一幅幅以当地民俗民情为题材的农民画映入人们的眼帘。那绚丽的色彩,粗犷的线条,散发出农民画独特而又质朴的乡土气息…… 几度兴衰三十载 澥浦农民画多绘于村居房檐墙面,从乡间地头走上正规化学习创作始于1980年,当时镇海县文化馆辅导老师在爱好画画的澥浦青年中举办了一个创作学习班,这批人逐渐形成了农民画团队。后来著名画家华三川也参与指导,澥浦农民画团队力量渐渐加强。在华老的指导推荐下,1987年金仙的一幅《老来俏》农民画获得美国民间艺术大展金奖。这个大奖既激发了人们创作的热情,也让澥浦农民画在全国声名鹊起,20世纪80年代中期,澥浦农民画还远销东南亚、美国等地。然而好景不长,20世纪80年代后期,由于受市场经济大潮的影响,农民画创作人才不断流失,加上人们审美观念的变化,澥浦农民画逐渐走入萧条期。 一直到2010年前后,伴随着农村文化礼堂的建设,澥浦农民画重获新生。澥浦镇党委和政府重视乡镇传统文化的挖掘与发扬,以此推动农民画传承与发展,并确定了创建“农民画之乡”的三年计划。据澥浦镇文化站副站长蒋勇介绍,现在澥浦有了农民画画院,还成立了专职创作和研发各类农民画衍生品的农民画专业合作社。澥浦农民画的传承人高妮娥,通过传、帮、带的形式,组织了新的农民画创作队伍,以农民画为媒,搭建起本土民间艺术的交流平台。此外,在澥浦镇中心学校设立了农民画传承基地,在澥浦中学设立了农民画创作基地,在十七房村设立了农民画展示交流与培训基地。2014年,高妮娥创作的《启航》入选“青山绿水中国梦”——全国农民画大展并获优秀奖,她的另一幅作品《澥浦风情》入选“我的中国梦”——全国农民画大赛并获得优秀奖。 如今,澥浦农民画正饱蘸深情描绘着美丽乡村的旖旎风光。 挥墨传递乡土情 农民画不同于国画、油画等学院派美术,它最早起源于民俗,农家过年时因经济拮据买不起装饰屋子的年画,于是自己描绘“年年有余(鱼)”“喜鹊登枝”等寓意吉祥的年画、窗纸。农民画的创作技法不讲“宜藏不宜露”的传统绘画原理,一笔一画纵横恣意,追求画面的丰满繁密。正是源于这种天性自成的民间创作笔法,才使得农民画具有饱满的生命力和浓郁的生活气息。创作者不受固有的绘画技法、原理的束缚,故可以自由表达自己的审美感受、审美情趣。农民画爱好者王丽娜说:“我画的就是我脑海里想的,喜欢画啥就画啥。”在一幅《十里红妆》的作品中,大红色的嫁妆、迤逦的船队、粉色的人像……婚庆的喜气扑面而来,让人真切地感受到旧时婚嫁习俗的韵味。 澥浦是一个古老的渔镇,因此,澥浦农民画最典型的题材就是反映渔乡风情及渔民生活、生产场景,比如渔船出海、渔民丰收、澥浦船鼓、渔市交易、海滩风情等。蒋勇说:“创作者画自己最熟悉甚至亲身体验过的题材,才得心应手。”高妮娥的《启航》描绘的就是船老大们准备出海捕鱼的场景。 学习农民画激发了农民传承优秀地方文化的积极性,也丰富了乡亲们的业余精神生活。据十七房村村副书记郑剑祥介绍,这几年村里赌博、迷信等不良风气大大减少,一些原先沉迷于搓麻将的村民也走出棋牌室,拿起了画笔。 84岁的村民周利富小时候只读过三年小学,为了打发晚年单调、枯燥的日子,他于2015年在老年大学报名学习农民画,没想到一下子迷上了五彩世界。至今老人创作了近40幅农民画作品,其中《百鸟朝凤》等作品被收藏或展示在村文化礼堂、社区活动室内。今年他创作的一幅以狗年生肖为题材的农民画入选镇海区迎狗年农民画大赛并获得优秀奖。这些成绩极大地鼓舞了老人学习、创作的信心。 在十七房村的文化礼堂教室看到,周利富坐在画桌前,正全神贯注地在纸上描彩绘色。搁下笔后,他喜滋滋地向我们展示了这幅反映20世纪30年代澥浦渔市交易繁荣场景的农民画。在底稿上,勾勒着旧时澥浦的月洞门、五都神殿、渔行等建筑。他说,因为生于斯,长于斯,对澥浦早年的渔乡风貌及渔家生活熟稔于心。“这幅画的题目我已经想好了,就叫《澥浦老底子的乡愁》。”周利富说。 在农民画学习班里,周利富是年龄最大的,不过他的学习创作劲头可一点也不输年轻人。有时来了灵感,可以一天不出门,埋头伏在桌上画呀描呀,乐在其中。尽管年至耄耋,但老人仍耳聪目明,精神矍铄。“退休这么多年,现在是我最充实、最幸福的时光,只要身体允许,我会一直画下去。”周利富乐呵呵地说。 活态传承获新生 澥浦农民画目前已被列入区级非遗项目,怎样才能更好地传承与发展澥浦农民画?高妮娥坦言:“一个地方文化项目的兴起,离不开群众的参与,澥浦农民画30年来的兴与衰,就是一个见证。” 17岁就开始学习农民画的高妮娥是澥浦农民画早期主要创作成员之一,也是目前澥浦农民画非遗项目的唯一传承人。自2011年起,高妮娥在郑氏十七房景区开设工作室,举办农民画创作学习班。几年来,她参与了澥浦中心学校农民画传承基地、郑氏十七房澥浦农民画展示中心的创建。凭借这些平台,如今中小学生农民画培训班、成人培训班、老年大学培训班以及农民画大奖赛等多项普及与传承工作搞得风生水起。澥浦农民画的创作队伍也不断壮大,现有爱好者150多人,创作骨干20多人。 随着创作队伍的壮大及创作水平的提高,澥浦农民画作为镇海区的一个品牌文化形象,近年来多次走出镇海,走出宁波。澥浦农民画已多次参加全国农民画展、浙江工艺美术双年展、宁波美术馆展览;作为一个非遗项目,多次赴杭州、金华、嘉兴等地参加展示、交流活动等。 非遗项目如果能与产业接轨,就能成为一种可持续发展的活态传承。为此,澥浦镇积极为农民画铺路搭桥,开辟多元化的生存发展空间。在郑氏十七房景区内有一个农民画及衍生品展示中心,我们看到墙上挂满了竹匾、筛子、酒瓮等农家生活器具及各类包装袋、包装盒,展台上摆满了各式靠垫、抱枕、瓷盘等家居用品。这些器具用品最明显的特征是表面均印上了具有乡土风情的澥浦农民画。色彩斑斓、质朴灵动的农民画为器具用品增添了别具匠心的创意色彩,在提升美学价值的同时,也促进了它们从生活实用品向工艺品转化的进程。 据蒋勇介绍,从2015年成立农民画专业合作社至今,他们已研发箱包、手机壳、杯子等50多种农民画衍生品,每年带着各类农民画及衍生品参加义乌的文博会,受到众多外地客商的青睐。4月27日他们又将赴义乌参展。虽然目前离取得可观的经济效益还有距离,但至少外界对澥浦农民画工艺品的关注度越来越高,在义博会上接到的订单也在逐年增加。“如果有一天,我们的农民画真的能带动澥浦民俗工艺品、特色旅游纪念品等文创产品实现产业经济的腾飞,那澥浦农民画的传承与发展就有了无限生机。”蒋勇充满信心地说。

|