|

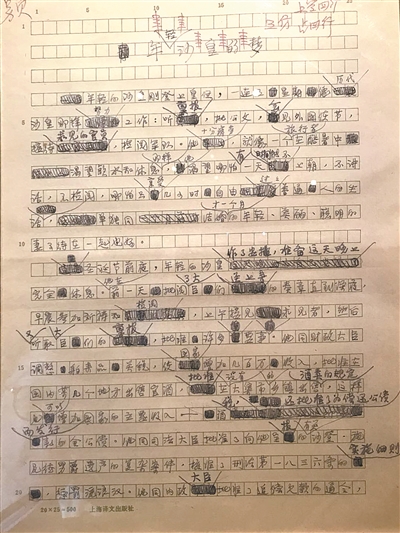

| 草婴手稿。(崔小明 摄) |

|

| 宁波帮博物馆向草婴女儿盛姗姗颁发捐赠证书。(宁波帮博物馆 供图) |

本报记者 崔小明 通讯员 陈 茹 小草是渺小的,很容易被人践踏,也很容易被火烧掉。但是春风一吹,又会重新恢复生命力。“婴”是比草更小,草的婴儿。我觉得我们应有这样的精神,尽管我是很普通、很渺小的人,但我很坚强,不会屈服于任何压力。——草婴 提起“草婴”这个名字,或许今天的年轻人有些陌生,但要是谈及他翻译的《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等俄罗斯文学巨著,几乎无人不知,无人不晓。 鲜为人知的是,这位翻译巨匠是出生于镇海的杰出的宁波帮人士。他没有进行过专业的俄语学习,却翻译了400万字的托尔斯泰全集;他一辈子没有编制、没有头衔、没有职称,却用羸弱之躯撑起了一座翻译文学的殿堂。 今年是草婴先生95周年诞辰,3月28日,宁波帮博物馆举办了草婴特别展,以此缅怀这位令人敬仰的前辈乡贤。 少年草婴 草婴原名盛峻峰,1923年出生于宁波镇海骆驼桥。他的高祖父盛植琯创办的“盛滋记酿造园”曾盛极一时,产品销售遍及整个浙东地区。1915年,盛滋记酱油与张小泉剪刀、贵州茅台酒一起参加了“巴拿马——太平洋国际博览会”。但草婴的祖父没有承袭家业,而是选择了中医,云游四方,悬壶济世。草婴的父亲承父衣钵,曾担任宁波铁路医院院长。少年时代的草婴表现出恭谨忠厚、心地善良的品格。“九一八”事变爆发后,宁波举行了大规模的抗日募捐活动。父亲交给草婴30块大洋,叮嘱他以自己的名义捐献。当年的宁波《时事公报》以《小学生盛峻峰独捐30金》为题报道了这件事情,引起社会各界关注。1937年7月,抗日战争全面爆发,14岁的草婴跟随父母迁居上海,在租界避难。初到上海,草婴进入雷士德工学院附中学习,这一时期,草婴对反映现实生活的新文学产生了兴趣。《鲁迅全集》首次出版时,草婴用积攒的零花钱购买了一套。《鲁迅全集》共20卷,前10卷是鲁迅的作品,后10卷是他的翻译作品。这是草婴首次接触翻译文学,他后来曾说,走上翻译工作的道路是受到鲁迅的影响。 结缘俄语 这一时期,草婴对苏俄的文学和社会产生了浓厚的兴趣,便决定学习俄语。1938年的一天,草婴在报纸上看到一则教授俄文的广告,便主动找上门去。从此每周学习一次,每次一块大洋,这样的状况持续了两年。后来,草婴结识了年长他11岁的姜椿芳,这是一位上海地下党领导人,精通俄语。在了解到草婴对俄语感兴趣后,姜椿芳对他进行了指导和帮助。有高人指点,再加上刻苦努力,草婴的俄语水平突飞猛进。长期耳濡目染,草婴感到苏俄是充满光明和希望的地方,他的内心涌起一个强烈的愿望,要学好俄文,把优秀的俄文作品翻译过来,传播出去。 1941年,草婴加盟中文版《时代》周刊。该杂志第一时间报道苏联反法西斯战争的进展,由于刊登的都是进步文章,编译者被要求使用笔名。斟酌再三,“草婴”作为笔名代替“盛峻峰”见诸报端,时年18岁的草婴开启了穷其一生的翻译生涯。1942年,草婴文学翻译的处女作短篇小说《老人》问世。1945年,草婴入职塔斯社上海分社,开始专职从事翻译工作。两年后,24岁的草婴与盛天明成婚,步入婚姻殿堂,两人志同道合,有着共同的理想追求。此后的几年光景,草婴先后翻译了《苏联社会和国家制度》、长篇小说《幸福》等著作。 “三无”翻译家 中华人民共和国成立初期,掀起学习苏联社会主义建设经验的热潮。草婴为方便大家学俄语,编撰了《俄文文法手册》,受到广泛欢迎。20世纪50年代初期,草婴已然家喻户晓,草婴译本成为俄罗斯文学的“品牌”。1954年,华东作家协会成立,草婴与巴金、罗稷南、傅雷、满涛、梦海等成为少数几个专业会员,他们不占国家编制,没有行政级别,没有头衔,仅靠稿费谋生,被称为“三无”作家。20世纪50年代中期,草婴迎来了他文学翻译生涯的第一个高峰。1954年,他翻译完成《拖拉机站站长和总农艺师》,次年在《译文》上连载,引起全国热烈反响。草婴当时翻译的主要是肖洛霍夫的著作,肖洛霍夫在他的著作中用高超的艺术手法揭示了人性的坚强和美丽,反映人性的光辉,宣扬了人道主义精神,引起草婴强烈的共鸣。草婴曾说,文艺作品首先要关心人,关心人们的苦难,培养人对人的爱,也就是人道主义精神。托尔斯泰是最伟大的人道主义者,而肖洛霍夫,被公认为是托尔斯泰在思想和艺术上的继承人。 20世纪50年代末60年代初,中苏关系渐生龃龉,草婴接二连三受到牵连和冲击。“文革”中,不但翻译工作被迫中断,两次病痛更令他徘徊于鬼门关前。他曾因胃出血被迫将胃切除了四分之三,又不幸遭遇压缩性骨折躺在木板上整整一年。 全力译“托翁” “文革”结束以后,草婴重操旧业。他曾说:“我已经年过半百,一生中十分宝贵的十年被剥夺了。留下的时间不多,我一定要在这有限的时间里做有意义的事。”他将目标瞄准了列夫·托尔斯泰的作品,决心将托尔斯泰全集翻译成中文。谈及为什么选择托尔斯泰,草婴说:“托尔斯泰说过‘爱和善就是真理和幸福,就是人生唯一的幸福’,我觉得托尔斯泰的一生就是追求这样的真理和幸福,他就是爱和善的化身。” 他婉拒了出版社“总编”“社长”的头衔,全身心投入钟爱的翻译事业中。为了确保译文质量,草婴不追求翻译速度,每天翻译1000字左右。平日里,他的作息几乎雷打不动,每天五点半起床,先是锻炼身体,然后吃早饭。等妻子去上班了,他就坐在写字台前开始工作,上午翻译作品,下午整理资料、看书。 在翻译界,草婴以认真严谨著称。一部《战争与和平》翻译了6年,书中有559个人物,他对应着做了559张小卡片,将书中每个人物的姓名、身份、性格特点写在上面,直到真正进入小说世界,才开始动笔。草婴曾谈到自己的翻译“工序”:首先反复阅读原作,头脑中产生鲜明的人物形象;第二步,逐字逐句地把原著译成中文;完成译稿后,再对照原文仔细阅读译文,看有无脱漏、误解之处;然后从中文表达的角度审阅译稿;他还经常请演员朋友朗读,以改正拗口的句子;之后才会把译稿交付编辑审读,再根据编辑的意见,做出必要的修改;校样出来后,他至少还会通读一遍。 1977年到1997年的20年间,草婴翻译了400万字的托尔斯泰作品,包括三部长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》,60多篇中短篇小说等。1997年8月,北京外文出版社和上海远东出版社联手推出12卷托尔斯泰小说系列,为草婴20年的艰辛跋涉画上了圆满的句号。2004年7月,《托尔斯泰小说全集》由上海文艺出版社出版。 草婴说:“我做了一辈子翻译,并不觉得自己有什么成功的经验。我平生只追求一点,那就是,堂堂正正做人,认认真真做事。” 草婴曾获苏联文学最高奖——“高尔基文学奖”,还获得鲁迅文学翻译彩虹奖、俄中友协颁发的“友谊奖章”等。俄罗斯人这样评价“草婴”这一名字:“这两个汉字表现出难以估计的艰苦劳动,文化上的天赋以及对俄罗斯心灵的深刻理解。” 2015年10月24日,长期受病痛困扰的草婴在华东医院溘然长逝,享年92岁。 草婴的一生,毫无保留地奉献给了俄罗斯文学翻译事业。他饱含心血的鸿篇译著和精益求精的人生态度,是留给世人的无尽财富。

|