|

天一阁博物馆供图

|

|

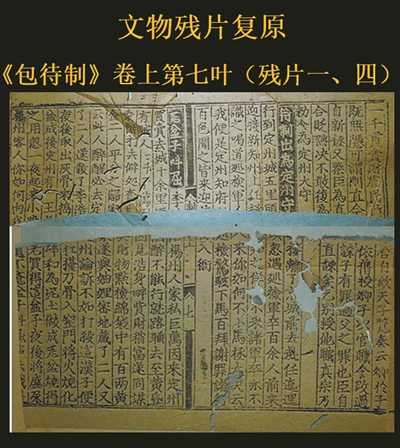

文物残片复原

|

|

正德刻本《文献通考》74册

|

|

《包待制》卷上第七页(残片一、四)

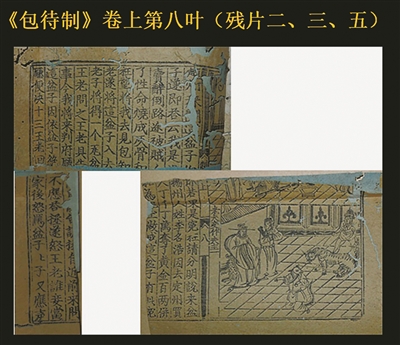

《包待制》卷上第八页(残片二、三、五)

|

顾 玮 吴央央 李开升,文学博士,天一阁博物馆副研究馆员,研究方向为版本目录学、藏书史。著有《明嘉靖刻本研究》《古籍之为文物》等书。 “挖掘”—— 《包待制》是最早的包公小说 “书籍具有文本和实物双重属性,古籍是书的一种,所以古籍的双重属性来自书籍的双重属性——古籍既有文本属性,也有文物属性。”天一阁博物馆副研究馆员李开升关注更多的是古籍的文物属性。他说:“古籍中往往‘埋藏’着一些不被人注意的珍贵文献。”而这种发现的过程,他称其为“纸上考古”。 譬如,1931年,日本某图书馆在一部古籍封面的衬纸中发现了《金瓶梅》的几张残页,当时日本方面不太清楚其中的价值,将它们交到了中国学者手上,后来判定这是现存最早的《金瓶梅》残页。1933年,郑振铎发现了《金瓶梅》和《水浒传》的早期版本残页。1975年和1989年,上海图书馆先后发现了《忠义水浒传》和《三国演义》早期版本的残页。2013年,天一阁在进行古籍普查过程中,发现了《万历丙辰科进士同年序齿录》残页,2014年,又发现明正德刻本《包待制》残页。它们全是在古籍封面衬纸中发现的。 “《包待制》残页是在正德刻本74册《文献通考》中找到的,当时,其中的3册封面衬纸中有《包待制》,其他则是另一种书《重刊京本详增说意四书通旨》的残页。”李开升说。《包待制》残页有5片,天一阁工作人员对其进行复原后发现,第一个残片和第四个残片可以拼在一起,成为《包待制》卷上的第七页,文字基本上能连起来。第二个、第三个、第五个残片,能拼缀出第八页,但还有缺损。 李开升介绍,这本书之所以叫《包待制》,是因为书页版心处有“制”“上”字样。版心处一般印有书名的简称,明代前期喜欢将书名简化为一个字。既然“制”是书名里的一个字,而包公在书里被称为包待制,据此推测,书名应包含“包待制”字样,所以研究者将这本书称为《包待制》。而书的卷册情况也能根据“上”字大致推测,要么是上下两卷,要么是上中下三卷。 研究者通过考证、比对,了解到《文献通考》是明正德十一年至十四年刘洪慎独斋刻、正德十六年重修本。那么,作为封面衬纸的《包待制》,也应该是在同一年或者稍微早一两年刊刻的,否则不一定保存下来。 《四书通旨》作为《文献通考》里“挖掘”出来的另一种书,它的牌记上清楚地记载有“皇明龙集庚辰 安正堂重新刊”。庚辰是正德十五年,《四书通旨》的版本非常符合研究者对时代的推测,恰好就在正德十六年的前一年。李开升说:“《包待制》和《四书通旨》就像同一考古坑里发掘出来的两件‘文物’,它们的版本年代应是非常接近的,上下不会差太多。” 《包待制》是范钦原藏书, 400多年来没有动过,考察其版刻,为正德、嘉靖间建阳坊刻的典型风格。字体典型,版式皆为黑口、双顺黑鱼尾、四周双边。 结合这三方面的内容考察,可以推断《包待制》的刊刻时间,最大可能是正德十六年和正德十五年。 从文物角度来讲,《包待制》是目前发现最早的包公小说。之前存世最早的包公小说是《百家公案》,《包待制》的发现,把包公小说的历史又往前推了70多年。此外,从排版形式看,《包待制》类似于今天说的绣像小说。但早期的绣像小说不一定每页都有图,譬如《包待制》第七页就没有插图,第八页才有,图在右半边一页上,上下各有一张图。而刊刻时间稍后的《百家公案》,图在上面,文字在下面,非常整齐,每一页都是如此。从中,也可以一窥明代绣像小说图文的发展过程。 梳理—— 包公故事源远流长 包公故事从宋代就开始流传了。最早的宋代话本有《三现身包龙图断冤》《合同文字记》;元杂剧则有《包待制陈州粜米》《玎玎珰珰盆儿鬼》等,它们是包公案里的两则故事;发展到明清,包公小说规模庞大,有《包待制》《百家公案》《龙图公案》《三侠五义》等一大批。而 20世纪90年代的电视剧《包青天》,曾一度掀起收视热潮。 李开升介绍:“从小说层面而言,《包待制》是最早的明代包公小说,但明代说唱词话中存在着更早的包公故事。”1967年,在上海出土了明成化年间的《乌盆传》说唱词话,这是包公案里很有名的一则故事。 事实上,研究者推测包公小说的出现应该远早于目前发现的《包待制》的成书年代,但古代书籍的流传,需要一个重要因素,那就是必须有人收藏。否则,无论这本书在当时多么流行,发行了多少册,也会很快消失。而包公小说或说唱词话类似于现在的通俗文学,当时的正统藏书家是不屑于收藏的。成化版《乌盆传》说唱词话是作为普通人的一个随葬品出现在墓中的,和藏书家的收藏不是一个概念。 与其他民间故事一样,包公故事也是一步步演化而来的。“我们不妨以乌盆案为例,看看明代包公故事的演变过程。”李开升说。 在成化版说唱词话《乌盆传》中,包公的身份是亳州知府,而在《包待制》里,包公身份为定州知府。在《乌盆传》中,被害人为福州富豪杨百万之子杨宗富,他死于应试的途中。凶手是烧窑贼人耿大、耿二兄弟俩。他们将被害人用毛巾绞死,得到了他的黄金白银及绫罗绸缎,还把被害人做成了一个歪乌盆。公差潘成从乌盆贩子孙小二那里买到了歪乌盆,然后帮助杨宗富告状。而在《包待制》中,被害人为扬州商人李浩,凶手的名字是丁千、丁万,杀人后获得黄金百两,并把被害人做成瓦盆。定州的王老买得瓦盆,帮李浩告状。 从中可以看出,《包待制》里瓦盆子的故事应该不是直接从《乌盆传》演化来的,但故事的核心部分是一样的。《百家公案》比《包待制》晚了70多年,其中瓦盆子故事的主干就和《包待制》里完全一样了。包公的身份也是定州知府,其他如被害人的名字、身份,凶手的名字,包括被害的情况,以及告状人等,两个文本差异非常小。可见,《百家公案》和《包待制》有着很明显的传承关系。至于此后的《龙图公案》的传承关系就更明显了。 研究者通过对明代几个主要的包公故事的分析,发现《乌盆传》属于单独的一个体系。这是因为《乌盆传》是艺人用来说唱的底本,虽然出版之后也可以阅读,但和小说还是有区别。《乌盆传》和元杂剧《玎玎珰珰盆儿鬼》之间反而有一定联系,《盆儿鬼》中的主人公也姓杨,它们之间的相似处比小说要多一点。李开升认为,明代包公故事,至少呈现两条线索。 李开升说:“随着书籍的不断流传,越到后期,包公故事的内容越丰富。”在最早的包公小说《包待制》里,以二卷次或三卷次推测,最多不会超过50个故事。但到了《百家公案》,就有近100个回目、100个故事。之后的《龙图公案》,内容进一步丰富。到《三侠五义》和《七侠五义》,故事架构中引入了辅佐包公的各种江湖人士、大侠,而这些在《包待制》《百家公案》里是完全看不到的。 (讲演内容来自天一阁书院·国学堂,有删节。此为线上讲座。)

|