|

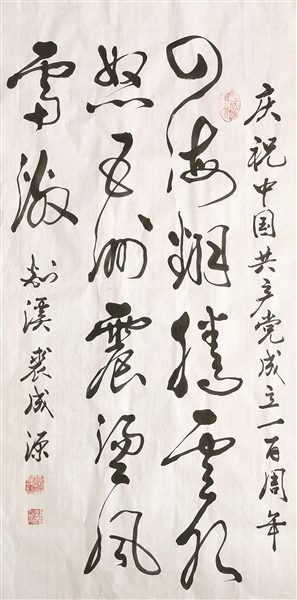

毛泽东词句(书法) 裘成源

|

我关于灯光的印象,源于松明柴。 在宁海老话中,“松”字读第二声,乍一听,“松明”“松明”很像是某个人的名字。但事实上,这是一种起火柴,从松树上砍下来,晒干,劈成一小片一小片,烧柴灶时用来引火。20世纪八十年代,电灯尚未引进家乡,村民们晚上用来照明的,多半是这种松明柴。西溪岙竹多松少,就算是松明柴,也舍不得多用,往往是天一黑,大家就洗洗睡了。 但我家不一样,我家的松明特别多,用得也特别快。每到傍晚,我们吃完饭,父亲就会点燃松明灯,摆上条凳,等着。没多久,门开了,进来一个人、两个人,慢慢地,条凳上坐满了人,大伙儿围着松明灯团团坐,一本正经讨论着村里的事儿。烧饭间里,时而安静时而喧闹,唯有那松明灯始终如一,自顾自噼里啪啦地响着,在众人之间腾起一股股黑烟。 没错,在座的几位,都是村里的党员干部,他们探讨的,正是村里的大事。父亲退伍后,当上了村干部,村里人纯朴,重辈分,父亲辈分大,才三十来岁就成了多数乡邻嘴里的“公”“叔”,随后,他又被推选为村长。那时,村大会堂还没盖起来,我家的烧饭间自然就成了临时议事厅。但饶是如此,简陋版“议事厅”仍然努力地发挥着它的作用,在这个不到十平方米被松明灯熏得黑乎乎的陋室内,大伙儿陆续通过了建造学校、修筑海塘等重大决议。 两年后,家里的松明灯换成了煤油灯。这煤油灯还不止一盏,其中一盏是毛竹做的,公用,吃饭时它在饭桌上,睡觉时它在卧室里;另一盏是黄铜材质的,供我和弟弟写作业用。到了上世纪八十年代末期,大会堂落成,村里不仅有了会议室,还有了各种活动室,村干部们开个会,再也不用往我家赶了。但与此同时,父亲却更忙了,母亲也入了党,成了村干部,后来还办起扫盲班。为了村里的事,他俩时常披星戴月、脚不着地。我和弟弟放学回到家,往往看到一个冰冷的锅灶膛,幸亏家里有一本《怎么烧家常菜》,我俩就对照着菜谱,依样画葫芦,居然学会了炒土豆丝、炒鸡蛋、炸饺子糖等简单的家常菜。 进入九十年代,可供选择的照明工具越来越多了,有电灯、手电筒,还有蜡烛。我家有根小臂般粗的电筒,是父母晚上出门的必备品,一是照明,二是打狗。老家台风特别多,每年夏天,台风或暴雨总是一个接着一个。我们村中央有条大溪,每次风雨一紧,溪坑里的水动不动往上涨,地势低的几户人家就遭了殃,羊啊猪啊包括门板家具什么的,一件件顺着洪水漂到下游。遇到这样的极端天气,包括父母在内的所有干部几乎是整夜整夜地在外面抗洪抢险。 那时候基础条件薄弱,伴随着狂风暴雨的,经常是全村停电。风雨中,父母提着手电筒,头也不回地出了门,我们点起蜡烛,等着风雨过后,父母返家。屋外风雨交加,屋内门窗紧闭,两颗小脑袋尽可能地靠近玻璃窗,窥探着外面的动静。透过黯淡的烛光,我和弟弟能感受到彼此的紧张感在节节上升。弟弟喊着:阿姐,水漫上来了。我说:完了,蜡烛烧光了。深夜里,伴随着烛光慢慢熄灭的,还有我们的希望…… 时隔多年,松明柴、煤油灯、手电筒等照明工具都淡出了我们的生活,但由此带来的温暖和光明,却始终无法忘怀。多少年来,在基层的角角落落,活跃着很多像我父母这样的农村干部,无论是带领村民奔小康还是抗洪救灾,无论是阻击疫情还是宣传防范,到处都能看到他们的身影。他们就像一束束灯光,平凡、微弱、普通,却努力地照亮着每一个地方。

|