|

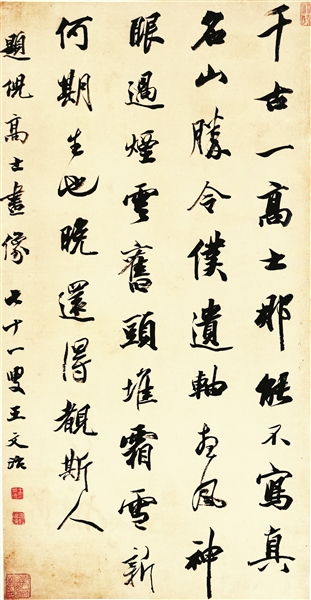

王文治(1730-1802),字禹卿,号梦楼,江苏丹徒人,清代著名书法家、诗人。天一阁藏有其行书作品《送虞英嫂归诸暨》。

|

|

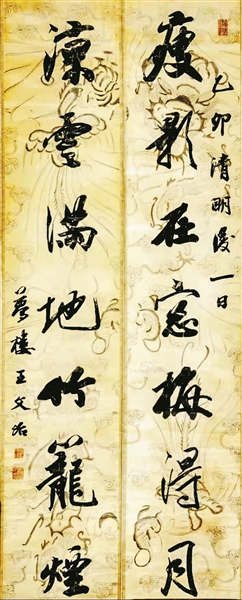

《瘦影凉云》对联

|

|

| 王文治书法作品(方向前 供图) |

方向前 “天下三梁,不及江南一王”,这是当时民间对王文治书法的赞誉。王氏书法秀美飘逸,清雅瘦硬,似行云流水,文气十足,深得历代文人赏识。清代书坛有一句话叫“浓墨宰相,淡墨探花”,浓墨宰相指的是刘墉,淡墨探花指的是王文治。 “瘦影在窗梅得月,凉云满地竹笼烟”,是王文治的一幅行书对联。此作笔法精美,气息通畅,与天一阁所藏王氏行书立轴《送虞英嫂归诸暨》相比较,此对联书法线条稍丰满,字形略显厚重。文字内容也很优美,梅、竹系历代文人墨客最喜表现的四君子题材,文人常以此述志抒怀。 此联可谓诗书俱佳。书法淡雅、清瘦、秀逸,内容隽永而有意境,凝神赏读,一股淡淡的书卷气拂面而来。 “淡墨探花”反映了王文治书法的一个重要特点。“淡”是王氏书法的一大标签,它在王氏书法上主要体现为两个层面。首先,王文治与大多数书家不同,喜用淡墨。墨色浓重能够体现线质的厚度与力量感,而淡墨的优势在于能较好地呈现线条的轻松透彻与空灵。其次,从书法审美和格调考察,淡则雅,淡泊以明志。王氏兼具诗人、书法家的气质和学养,有《梦楼诗集》《快雨堂题跋》《论书绝句三十首》等传世。 王文治书法脱胎于苏轼、赵孟頫、董其昌等前贤大家,而受董其昌影响最大。董氏提倡“以禅论书”,视“平淡自然”为书法最高境界。董其昌曾说过:“字之巧处在用笔,尤在用墨。”“用墨须使有润,不可使其枯燥,尤忌肥,肥则大恶道矣。”故董氏书法墨色变化丰富,以淡为主,浓、淡、润、飞白、枯笔等浑然一体。 历代文人把“清淡”作为评判艺术优劣的一个重要标准。庄子曰:“夫虚静恬淡寂寞无为者,万物之本也。”“恬淡虚静”是指一种处世态度和精神气度,也成为历代许多文人墨客追求的一种艺术境界。苏轼曰:“予尝论书,以谓钟、王之迹,萧散简远,妙在笔画之外。”“萧散简远”也就是所谓的“散淡”。元代大画家沈周也认为:“丹青隐墨墨隐水,其妙贵淡不贵浓。”王文治书法中的淡雅,我们不仅要从墨法上去认识,更应从作者的审美及心境上去解读。王文治中年便潜心于禅理,广泛涉猎与佛经相关的书法,因此其作品透露出淡雅、禅逸之气也是很自然的事。 “书贵瘦硬方通神”,这句话指出了书法“形与神”的关系。“瘦硬”主要是指书法的线条质感,瘦硬的笔画更能体现线条的骨与力。作为线条艺术的书法,线质的优劣直接影响到书艺之高下。“神”指的是作品的神采,精神气韵,所以,瘦硬的笔画能使作品神采倍增。王文治的《瘦影凉云》联,线条讲究粗细变化,一字之中,字与字之间,用笔轻重缓急递变,增强了行笔的节奏感。作品中有些笔画较丰润,骨力内含,体现了另一种书法风骨。此作吸收了苏轼书法线条丰腴的一面,将董其昌的“瘦硬”与苏轼的丰腴糅合在一起,但总体上呈现的还是“王氏清瘦”。值得一提的是,与王文治的其他书法作品相比,此联的线条并不显得过于“清瘦”,章法也别具一格。对联通常每联仅一行,形式上相对会显得单薄,故书家在创作对联时,笔画就写得壮实一点,以此增加作品的稳重感;书者又在对联正文左右题上长款,丰富作品的信息,达到理想的视觉效果。 清康熙、乾隆时期,董其昌书法备受推崇,康熙曾在董氏书法上题跋:“华亭董其昌的书法,天姿迥异,其高秀圆润之致,流行于褚墨间,非诸家所能及也……”清代于是掀起了满朝皆学董书的热潮,王文治也不例外。尽管两人在书风上均较为清瘦,但细细比照,董氏书法用笔更为精到、娴熟,善用正锋,少有偃笔、拙滞之笔,线质圆润轻灵,力追古法,有“清风飘拂,微风卷舒”之韵致。而王文治书法在线质上偶显扁薄,行笔转少折多,多用顿笔,在法度及内涵上与董其昌尚有一定差距。 秀美飘逸是王文治书法的又一特征。线质瘦硬、字态清健、墨色淡雅等特点,大大丰富了王氏书风的秀逸。王文治喜用长锋羊毫,长锋令线条多变,也使线质瘦劲,而柔软的羊毫则能让点画更具丰富性,线条具内敛之美。在天一阁所藏《送虞英嫂归诸暨》这件作品中,我们可以观察到,书作线条多瘦劲,并善于露锋。王氏行草书的露锋让人感到露而不薄。历来论书重藏锋,藏锋可内敛锋颖,积蓄元气,倘若过多地运用露锋,会产生笔致浅薄,易入轻佻,成为“姿媚之书”。好在王氏在行笔时减慢运笔速度,尽力使锋毫内敛,行笔有力,蓄住了起笔时的气势。另外,在王氏的行草书作品中,折笔多于转笔,行笔果断利落,在秀逸的书风中呈现出一种力量和自信,开辟了秀韵天成的另一种境界。 王文治书法的秀逸之美,与其书法章法的疏朗之致有关。王氏书法多留白,巧用虚实;布局上,拉开了字距与行距之间距,留出较多空白,产生疏朗感。历代许多书法大家,善于在章法上强化留白,制造出一种简约、灵秀、静谧之美,明董其昌、清查士标、近代弘一乃至当代启功等,莫不如此。这种审美表达与书家所崇尚的禅意恐怕有极大关系。

|